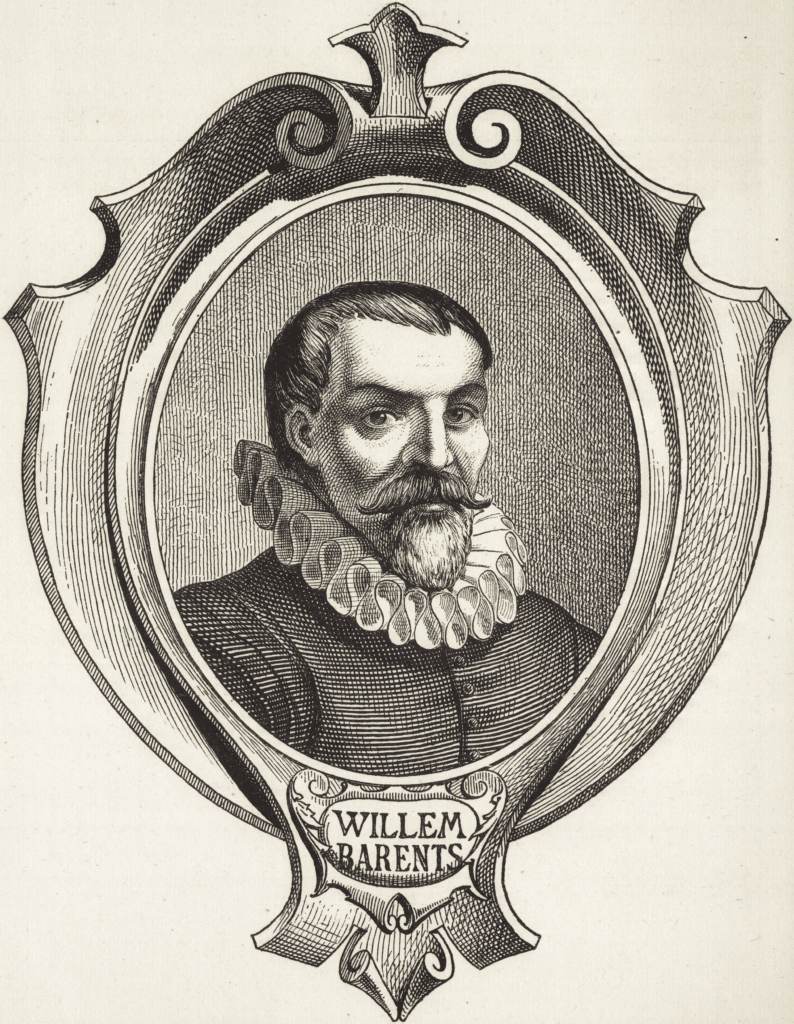

L’exploration de l’Arctique au XVIe siècle a été marquée par des tentatives de découvrir un passage vers le Nord-Est pour atteindre l’Asie. Parmi les figures centrales de cette époque : Willem Barentsz, un navigateur néerlandais, et Gerrit de Veer, chroniqueur de leurs voyages. Leurs explorations ont contribué à la compréhension de l’Arctique.

De ce fait, cet article explore leurs expéditions, leurs représentations de l’Arctique et l’impact de leurs découvertes sur l’aspect géographique mais également religieux de leur époque. Willem Barentsz, qui avait déjà navigué en Espagne et en Méditerranée, était donc un navigateur expérimenté lorsqu’il partit avec trois navires dans l’espoir de trouver le passage du Nord-Est.

Les explorations de l’Arctique par Willem Barentsz

Les expéditions menées au XVIe siècle se sont faites dans le cadre d’une volonté de trouver de nouvelles routes commerciales, et cela fut également le cas dans les politiques du nord de l’Europe.

La recherche d’une nouvelle route

La recherche de ce passage trouve son origine dans le contexte du développement politique et religieux en Europe au cours du XVIe siècle. En effet, la menace espagnole au sud a poussé de nombreuses personnes à chercher un nouveau passage vers le nord.

De plus, les Pays-Bas connaissaient un grand développement afin de devenir l’une des grandes puissances européennes.

Pour éviter les conflits avec l’Espagne et le Portugal, l’idée de cette route alternative avait donc fait son apparition, permettant également de réduire la distance vers l’Asie, mais un problème se posait : la glace. Certains disaient alors que les glaces fondaient lorsque le soleil brille 24 heures sur 24 pendant les jours d’été en Sibérie.

Willem Barentsz a entrepris trois expéditions entre 1594 et 1596 dans l’espoir de trouver ce passage maritime qui permettrait d’acheter des épices directement venues d’Orient.

Sa première exploration de l’Arctique l’a amené à la côte ouest de la Nouvelle-Zemble, archipel russe des mers de Kara, mais il dut se résoudre à faire demi-tour en raison des conditions car la glace bloquait la progression vers l’est.

Le second voyage, en 1595, a été aussi difficile. En effet, le départ tardif des sept navires et la mer de Kara étant gelée, ils firent demi-tour.

L’hivernage en Nouvelle-Zemble

Puis, lors du troisième voyage en 1596, l’équipage a de nouveau tenté de trouver le passage du Nord-Est, mais a été contraint de faire un hivernage forcé au nord-est de la Nouvelle-Zemble.

En effet, l’équipage a été piégé par les glaces pendant neuf mois et a dû construire des abris pour survivre au froid extrême.

Ils ont donc dû démonter des parties de leurs navires pour les fabriquer.

De Veer, membre de l’équipage, a décrit dans son journal de bord (comme Pigafetta durant le voyage de Magellan) les difficultés rencontrées, notamment le froid insupportable, la recherche de nourriture et de bois, et les menaces des ours polaires.

Il a également noté dans son journal que la bière gelait dans les tonneaux et que même les horloges cessaient de fonctionner à cause du froid.

Enfin, le 14 juin 1597, les hommes décidèrent de quitter ce territoire afin d’effectuer leur voyage retour dans deux embarcations pour se diriger vers la péninsule de Kola. Mais, cinq des dix-sept hommes, y compris Willem Barentsz le 20 juin, moururent.

Le récit de Geritt de Veer : la représentation du Grand Nord

Gerrit de Veer, ayant accompagné W. Barentsz lors de ses explorations de l’Arctique, a pu consigner ses observations dans son journal de voyage, permettant d’avoir une description de cet espace.

Le journal : forger la perception du Grand Nord

Le journal de bord de Gerrit de Veer, publié en 1598 sous le titre « Vraye description de trois voyages de mer très admirables faicts en trois ans, à chacun an un, par les navires d’Hollande et Zélande », témoigne des voyages en terres inconnues. Ce récit, qui a été traduit en plusieurs langues, a captivé l’imagination des lecteurs de l’époque, leur offrant une nouvelle représentation de l’Arctique.

Le texte de De Veer a fourni une description détaillée des expéditions de Barentsz, de l’hivernage en Nouvelle-Zemble et des défis imposés par le froid arctique, permettant également d’avoir une meilleure connaissance de cet espace.

La géographie du froid et la foi protestante

Le récit de Gerrit de Veer a également contribué à la construction d’une géographie du froid en Europe. Ses descriptions des températures extrêmes et des transformations physiques du paysage ont permis aux lecteurs de comprendre les défis posés par le climat arctique.

De Veer a utilisé des termes tels que « très froid » et « extrêmement froid » pour transmettre l’intensité des conditions climatiques. Mais il est surtout connu pour être la première personne à avoir observé et consigné l’effet Novaya Zemlya, qui est un mirage où le soleil peut rester visible après son coucher en dessous de la ligne d’horizon.

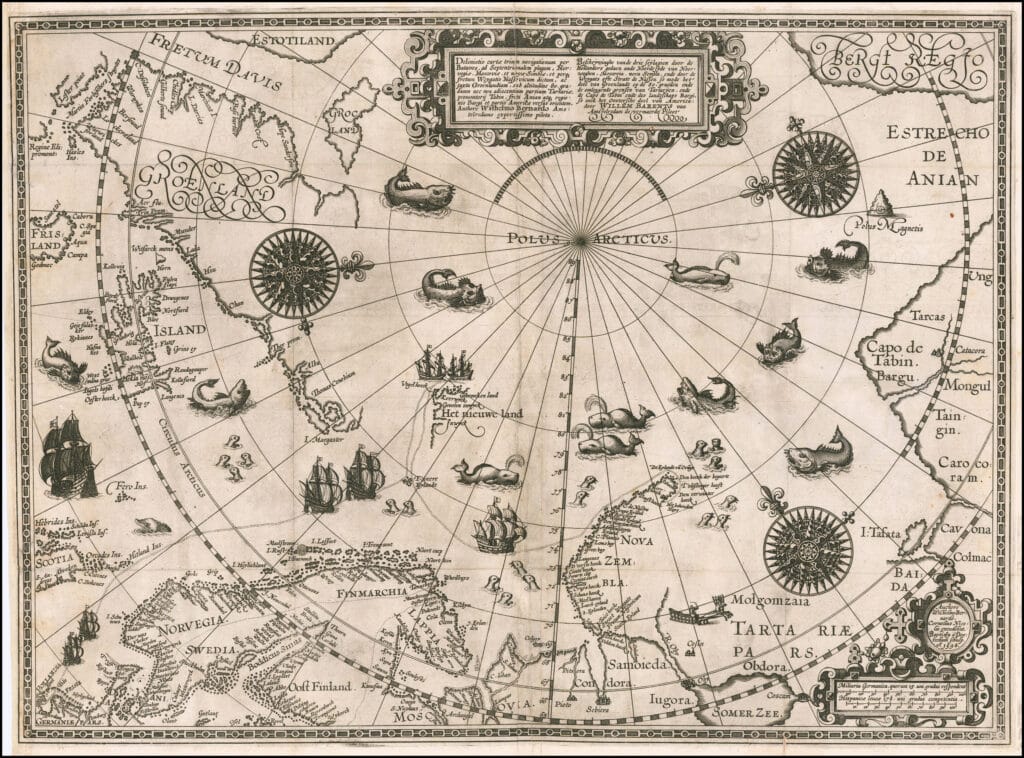

Cette association du froid à la peur de la mort et à la lutte pour la survie a façonné la perception de l’Arctique en Europe. C’est d’ailleurs l’inconnu qui a conduit à la formation d’un imaginaire marin pour refléter les peurs, comme nous pouvons le voir sur de nombreuses cartes marines, dont celle ci-dessus, avec la présence de monstres marins, et l’apparition de territoires mystérieux était également possible, notamment avec l’île de Frisland, présente sur la carte de 1598. Le récit de De Veer, avec ses observations précises, a permis aux Européens de mieux appréhender la réalité des expéditions dans le grand nord.

Ces récits se déroulent après la Réforme et souhaitent souligner la force surhumaine des marins. Le froid extrême a renforcé cette perception mais également leur foi en faisant confiance à Dieu. La présence du bois lors de leur périple a été, selon eux, la preuve de l’aide de Dieu. Leur foi et leur courage sont les facteurs qui ont permis leur survie, renforçant également leur foi.

Le rôle majeur de leurs explorations

La quête de Willem Barentsz pour trouver un passage vers l’Asie a donc laissé un héritage dans l’histoire des explorations polaires. Les expériences des deux hommes ont ainsi captivé l’imagination à cette époque et ont contribué à forger la perception de l’Arctique en Europe.

Quelques sources et liens utiles

BROT.M, Destination Arctique. Sur la représentation des glaces polaires du XVIe au XIXe siècle, Hermann, 2015

DE VEER.G, The Three Voyages of William Barents to the Arctic Regions (1594, 1595, and 1596), Koolemans Beynen, 2001

Galleri Bygdøy Allé, The arctic exploration and the search for a northeast passage, Catalogue 47 PART II (of III), 2021

LEFEVRE-RADELLI.L, « Voyage au Spitzberg et en Nouvelle-Zemble. La construction d’un imaginaire européen du froid arctique dans les récits de Gerrit de Veer et Joachim Heinrich Campe (XVIe -XVIIIe siècles) » dans : Le froid, Université du Québec, 2018