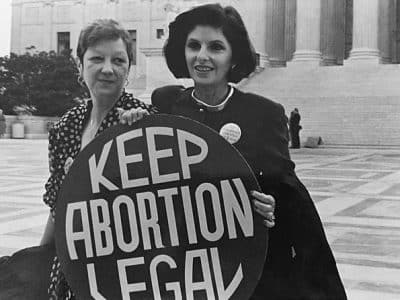

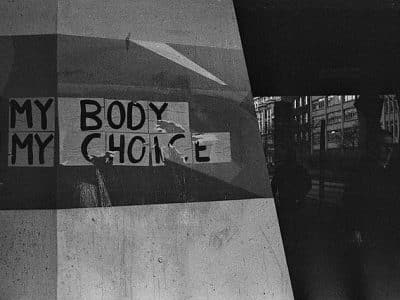

Avortement

L’histoire de l’avortement est marquée par des débats politiques et éthiques. Dans l’Antiquité, il était pratiqué avec divers degrés d’acceptation. Au fil des siècles, l’Église et les États ont alterné entre tolérance et interdiction.

Au XXe siècle, la légalisation dans certains pays a provoqué des clivages sociétaux. Aujourd’hui, la question de l’avortement reste polarisée, reflétant des enjeux de droits des femmes, de santé publique et de convictions morales à travers le monde.

Frise chronologique

Découvrez notre support, retraçant la naissance de l'Humanité durant la Préhistoire, jusqu'à aujourd'hui !

Les articles de la série Revue Histoire

Trouvez des sujets via notre

carte interactive

sur Revue Histoire

Les points sont positionnés dans une zone proche (pays, villes, etc.) du thème de l’article sur la carte interactive.

Les châteaux du Maine-et-Loire

Château de Durtal

Château de Saumur

Château des ducs d’Angers

Les OPEX françaises

Opération Tacaud

![Hélicoptère de la flottille 33F et parachutistes de la 6e CPIMa en 1971, opération Limousin - Handelsgeselschaft [Pseudo Wikipédia] | Creative Commons BY-SA 4.0](https://revue-histoire.fr/wp-content/uploads/2023/11/Helicoptere-de-la-flottille-33F-et-parachutistes-de-la-6e-CPIMa-en-1971-operation-Limousin-1024x658.jpg)

Opération Limousin

Opération EUMAM

Coup de cœur de la rédac'

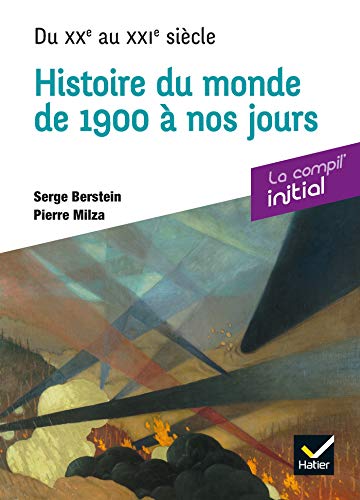

Le livre essentiel pour maîtriser toute la période contemporaine !

En somme un outil de révision idéal, il est composé de cartes, schémas, tableaux statistiques, documents sources et plans de dissertations pour préparer et réussir les concours.