Sur plusieurs aspects, la France a longtemps été le centre du monde européen : traités, alliances, innovations, circulations artistiques et savantes diffusent un modèle qui s’exporte largement. Sa langue accompagne ce rayonnement : depuis 1648 et les traités de Westphalie, le français s’impose comme langue internationale dans les chancelleries. Cette position, solide mais jamais acquise, est progressivement contestée aux XIXe–XXe siècles, quand les espaces anglophone et germanophone revendiquent leur part d’influence et installent une concurrence durable sur le terrain diplomatique, culturel et économique.

La perte relative de soft power français et de la francophonie s’explique ensuite par l’essor d’un concurrent d’outre-Atlantique : les États-Unis, dont l’ambition est d’irriguer le monde occidental par leur culture et leurs idéologies. La démographie pèse : la France ne peut rivaliser avec les centaines de millions de locuteurs anglophones. Le basculement symbolique s’observe dès 1919 : au traité de Versailles, le français doit cohabiter avec l’anglais dans les discussions et les textes, signe d’un nouvel équilibre.

Ce sujet peut être interprété de multiples manières. Ici, nous voulons éclairer un état de fait et répondre à un questionnement réel des internautes. Un détour par Quora ou Reddit offre un aperçu des perceptions et malentendus qui rythment les échanges entre anglophones et francophones, en révélant ce qui heurte, amuse ou exaspère de part et d’autre.

Dans cette approche, nous explorerons ces relations et examinerons les raisons de la montée du « french bashing », en articulant contexte historique, épisodes emblématiques et effets contemporains sur l’image de la France.

L’image de la France évolue au cours de l’histoire

Le french bashing se popularise aux États-Unis après la Seconde Guerre mondiale, mais l’histoire commence par une phase francophile. À l’indépendance, la France est le premier allié américain, incarné par La Fayette, engagé volontaire sur le sol américain et célébré comme le « héros des deux mondes ». Il reçoit le titre de citoyen d’honneur des États-Unis et mène en 1824 une tournée triomphale : 182 villes visitées dans 24 États, qui diffusent un « style à la française » dans les élites, notamment au Sud.

« Défenseur de cette liberté que j’idolâtre, libre moi-même plus que personne, en venant comme ami offrir mes services à cette république (des États-Unis) si intéressante, je n’y porte nul intérêt personnel. Le bonheur de l’Amérique est intimement lié au bonheur de toute l’humanité ; elle va devenir le respectable et sûr asile de la vertu, de l’honnêteté, de la tolérance, de l’égalité et d’une tranquille liberté. »

Lettre du marquis La Fayette à sa femme le 7 juin 1777.

Le souvenir demeure vif en 1917 lorsque les troupes américaines partent pour l’Europe : « Lafayette, nous voilà ! », lance « Lafayette nous voilà ! »

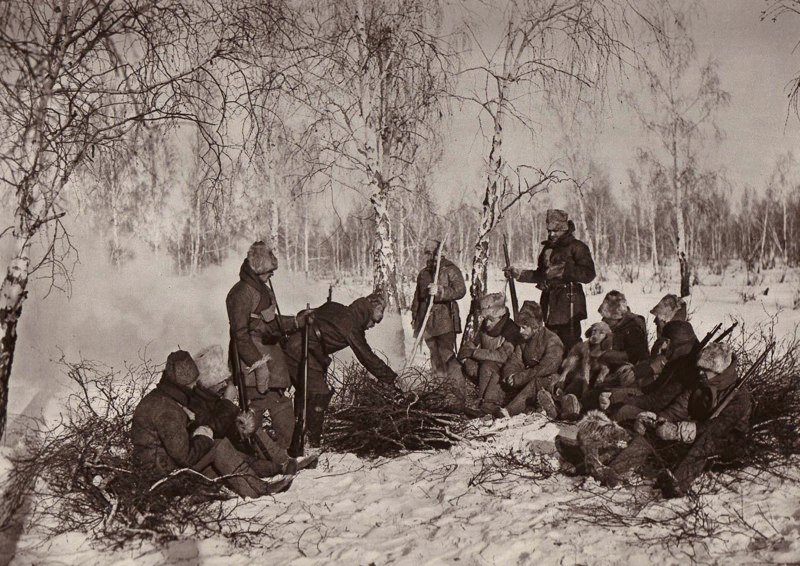

La crise de 1929 puis la montée de l’isolationnisme affaiblissent le soft power français outre-Atlantique. Le tournant se joue avec l’armistice du 22 juin 1940 : aux États-Unis émerge un courant francophobe nourri par la perception d’une France déchue et divisée, tandis que la France libre peine d’abord à s’imposer diplomatiquement.

Pour approfondir cette chronologie longue (de Marianne à Suez), voir notre article « La haine anti-française, une vieille histoire » (17 juillet 2023).

L’armistice de 1940 par la France

Ce n’est pas la défaite militaire qui pousse les Américains à mépriser les Français, mais l’armistice du 22 juin 1940 conclu avec l’Allemagne nazie. La France s’était engagée à continuer le combat avec les alliés et à ne pas négocier seule ; la rupture choque. Dans le monde anglophone, l’acte passe pour une trahison ; dans les empires, il révèle une France affaiblie. Les valeurs portées auparavant semblent décrédibilisées.

La défaite déclenche des processus d’indépendance en Algérie et en Indochine : la France n’apparaît plus invincible. Il faudra encore plusieurs années avant que les mouvements ne prennent de l’ampleur, mais 1940 marque les premiers signes d’effritement de la domination française.

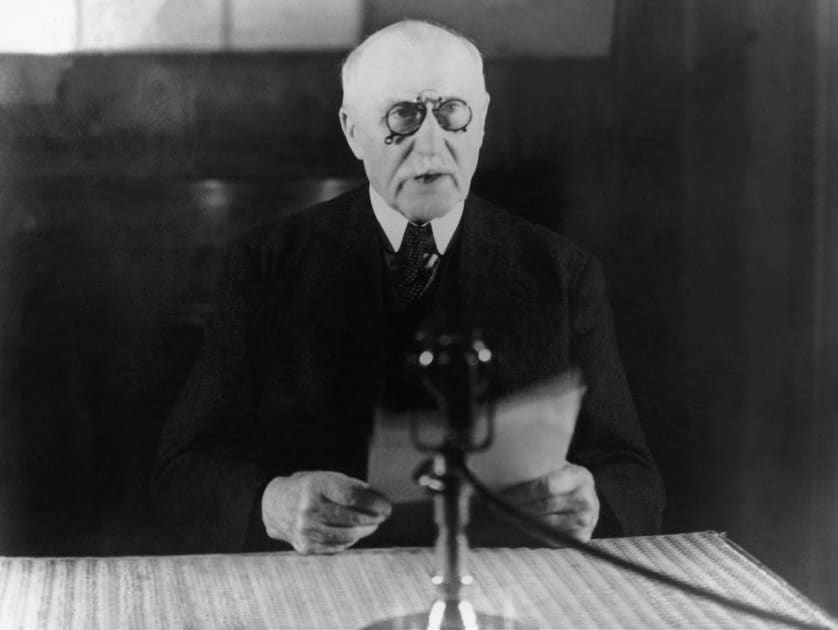

Comment le pays des Droits de l’Homme et des Lumières peut-il négocier avec les nazis et glisser vers la dictature ? La lecture est sévère, mais elle domine. Les efforts de Charles de Gaulle pour faire reconnaître la France libre échouent d’abord : Washington continue de traiter Vichy comme interlocuteur, car le Parlement a investi le maréchal Pétain.

Il faut attendre 1944 pour que la France libre retrouve une place centrale dans la diplomatie alliée ; la France se retrouve alors double, une entité combattant avec les Alliés, l’autre contre eux.

La Seconde Guerre mondiale marque ainsi le début d’un french bashing durable dans le monde anglophone. Les événements du conflit servent souvent à décrédibiliser la France et ses soldats. Des railleries circulent dans les médias :

« Les troupes françaises sont arrivées en Afghanistan la semaine dernière, pile quand il fallait. Les Français y sont conseillers des talibans, pour leur apprendre à se rendre comme il faut. »

Jay Leno, The Tonight Show, 26 novembre 2004.

« [Aller] à la guerre sans les Français, c’est un peu comme aller à la chasse au cerf sans son accordéon. »

Général Norman Schwarzkopf, stratège de Tempête du désert.

Cette dynamique culmine au début des années 2000, lorsque le président George W. Bush lève une coalition pour renverser Saddam Hussein : le refus français d’y participer rallume les réflexes de dénigrement.

De l’Afghanistan à l’Irak (2001–2003) : déni, coalition et dénigrement

Avec les combats qui s’enlisent en Afghanistan après le 11 septembre 2001, l’administration Bush désigne Saddam Hussein comme cible prioritaire. Le régime irakien est accusé d’appuyer Ben Laden et de détenir des armes de destruction massive ; Washington cherche alors à rallier une coalition pour envahir l’Irak.

Or, les pièces versées au dossier ne prouvent ni la possession d’ADM ni un lien établi avec le 11 Septembre. La France refuse donc de participer, privilégiant diplomatie et dialogue plutôt que l’intervention armée.

Aux États-Unis, ce refus est perçu comme une trahison. S’ensuivent injures, boycotts et campagnes de diffamation. La France n’est pourtant pas isolée : la Russie et de nombreux États non permanents au Conseil de sécurité partagent ces réserves.

Pour beaucoup, ériger Paris en bouc émissaire sert à masquer l’ampleur des désaccords. Le dénigrement touche le quotidien : les french fries deviennent freedom fries, même sort pour les french toast ; des boycotts visent des produits français.

Les recherches Google sont travesties (par les utilisateurs et non par l’entreprise). Sur la version anglophone du réseau, en 2003 lorsqu’un internaute réalise la recherche « French military victories », il tombe sur un résultat indiquant « Did you mean: French military defeats ». Ainsi, au lieu de trouver des pages traitant des victoires militaires de la France, l’utilisateur trouve une fausse page indiquant seulement les défaites.

Le climat pèse jusque sur les échanges scolaires franco-américains, parfois annulés, et nourrit la suspicion autour de John Kerry, candidat à la présidentielle et d’ascendance française. Tout ce qui touche à la France devient cible. Cette séquence forme l’un des points d’orgue de la francophobie contemporaine : elle montre comment un allié ancien peut être publiquement stigmatisé. Mais les États-Unis ne sont pas seuls à instrumentaliser la France comme bouc émissaire.

Aujourd’hui, plusieurs pays d’Afrique prennent leurs distances avec les liens historiques noués avec la France — liens parfois contestés, mais longtemps maintenus par le dialogue. Ils se tournent vers la Chine ou la Russie, perçues comme plus en phase avec leurs priorités et, dans certains discours, présentées comme n’ayant pas connu de colonisation comparable.

Cette recomposition alimente de nouvelles narrations anti-françaises, où le rejet symbolique tient lieu de politique.

Afrique : mise à l’écart de la France, propagandes et Mali

Depuis la mise au ban de la Russie après le déclenchement de l’« opération spéciale » en Ukraine, des médias français évoquent le déraillement de la politique étrangère française en Afrique.

Sur le terrain, États et opinions poussent à expulser la France ; non pour gagner une autonomie réelle, mais pour la remplacer par les mercenaires de Wagner ou par des diplomates chinois.

Spécificité française, le passé colonial revient sans cesse dans les débats. Pourtant, la Belgique, le Royaume-Uni, l’Espagne ou le Portugal ont eux aussi possédé des colonies africaines. La Russie a, dès 1917, intégré ou contrôlé de nombreux pays limitrophes au sein de l’URSS et mené des guerres d’expansion politique, notamment en Afghanistan.

La Chine, elle, « colonise » de facto des territoires en mer de Chine pour étendre sa ZEE, au détriment des États voisins.

La France est régulièrement accusée d’ingérence, en particulier après son intervention au Mali. Rappelons les faits : le président par intérim Dioncounda Traoré sollicite officiellement l’aide — deux lettres, l’une à la France, l’autre à l’ONU — afin de stopper l’avancée des groupes terroristes vers le Sud.

Ensuite, la France s’installe plus durablement : formation des forces maliennes et appui à l’intégrité territoriale, le Nord restant sous pression. Avant cela, la sécurité relevait de la Trans-Sahara Counter Terrorism Initiative américaine (formation, équipements). Quand le conflit éclate entre l’armée malienne, le MNLA touareg et Ansar Dine, les forces conventionnelles reculent rapidement malgré la formation américaine — un écho à août 2021 en Afghanistan, lors de la dislocation de l’ANA formée depuis 2002 par les États-Unis.

Une fois encore, la France sert de bouc émissaire pour des régimes opportunistes qui n’apportent ni liberté, ni indépendance, ni démocratie aux peuples qu’ils prétendent « libérer ».

Le french bashing dans la culture populaire

Dernier volet : la place de la France dans la culture populaire. Le dénigrement s’y diffuse par réflexes et clichés — blagues de late-show, memes, intrigues de blockbusters, choix éditoriaux de jeux vidéo — qui finissent par modeler l’imaginaire.

Après 2003, l’effet s’amplifie avec les réseaux sociaux : une pique devient slogan, un trope devient « vérité ». Pour être juste, il faut aussi compter les contre-exemples : œuvres qui rendent rôle et sacrifices, personnages français écrits avec nuance, récits qui replacent la France dans la chronologie réelle. Dans cette section, on met donc en regard des cas emblématiques de silences ou de caricatures et des cas où l’on corrige le tir.

Objectif : comprendre comment l’écran, la manette et la scène fabriquent des perceptions durables — et pourquoi elles comptent autant que les discours officiels.

Les troupes françaises en DLC de leur propre guerre

En 2016, Battlefield 1 met en scène la Première Guerre mondiale. Étrange choix de départ : le studio DICE n’intègre pas l’armée française dans le jeu de base, alors qu’elle est centrale sur le front de l’Ouest.

En plein centenaire (2014–2018), cette absence — volontaire ou non — surprend d’autant plus. Même logique pour l’armée russe, également absente au lancement alors qu’elle subit l’un des bilans humains les plus lourds du conflit. La France n’arrive qu’avec le DLC They Shall Not Pass, la Russie avec In the Name of the Tsar.

L’exemple illustre un biais de représentation : ce qui est omis à la sortie marque durablement l’imaginaire du public, le contenu additionnel n’ayant pas la même portée que le « jeu de base ».

À titre d’écho, le vidéaste Collegia Historium pointe les références françaises maigres dans l’univers de Warhammer 40k : elles existent, mais restent secondaires, confirmant une tendance à reléguer l’apport français au rang d’ornement plutôt que de pilier narratif.

Mais où est la France dans le monde de Kingsman ?

Lancée en 2015 et inspirée des comics, la saga Kingsman déroule d’abord deux volets contemporains avant un préquel, C’est le troisième opus : The King’s Man : Première Mission, qui nous intéresse, qui remonte au début du XXᵉ siècle pour raconter la naissance du réseau d’agents.

Selon un avis d’internaute que nous partageons, la trame occulte presque totalement la place de la France durant la Grande Guerre.

« J’ai vu le dernier King’s man. […] Pour placer dans le contexte, le film se déroule au début du XXème siècle, durant la Première Guerre mondiale (et un peu avant). […] J’ai été sidéré de voir qu’à aucun moment de tout le film, qui se passe entre autres, dans les tranchés du nord-est de la France (ou en Belgique, enfin on suppose…), qu’à aucun moment n’est citée la France, qu’à aucun moment on ne voit un soldat français, ni le drapeau français, ni même tout simplement, un Français… dans les tranchées… Ouais… Uniquement des Anglais, des Allemands et des Écossais. Sur les cartes du conflit montrées à l’écran, on ne voit que l’Angleterre, l’Allemagne et la Russie. Pire encore, ces cartes disposent de flèches, censées montrer les fronts, et devinez quoi, elles pointent directement l’Angleterre et l’Allemagne (ainsi que la Russie et l’Allemagne), sans passer par la France. C’est à croire que cette guerre meurtrière et sanglante s’est déroulée sur le sol anglais… Sur un plan des tombes fleurissantes du champ de bataille, que des noms anglophones. […] »

Publié sur Reddit par le compte u/Vcz33.

L’action passe par les tranchées et l’Europe occidentale, mais l’écran ignore soldats, drapeaux et même cartes françaises, d’où un sentiment d’étrangeté signalé par des spectateurs. Le choix interroge : parti pris assumé des scénaristes pour resserrer l’intrigue autour des protagonistes britanniques, ou pirouette narrative destinée à simplifier le contexte historique ?

Dans tous les cas, l’effacement d’un belligérant majeur nourrit l’idée d’un récit déséquilibré, où les contributions françaises à 1914-1918 restent hors champ — un écho supplémentaire aux représentations culturelles qui minorent le rôle français quand elles ne le caricaturent pas.

Des miliciens au couleur de la France dans Black Panther

Un tweet du journaliste Jean Bexon relance la polémique : une scène de Black Panther: Wakanda Forever montre des mercenaires français opérant au Mali vêtus comme des soldats de l’opération Barkhane (déployée depuis 2014).

La séquence provoque la réaction du ministre Sébastien Lecornu, qui dénonce une représentation mensongère de l’armée française, rend hommage aux soldats tombés et rappelle l’engagement contre les groupes terroristes islamistes au Sahel. L’onde de choc dépasse le cinéma : elle touche l’image des forces françaises à l’étranger et nourrit un récit où l’action militaire se trouve assimilée à des opérations grises.

Au-delà du cas Marvel, la controverse révèle une méfiance vis-à-vis de l’influence française en Afrique, y compris dans l’écosystème culturel américain. D’autres productions alimentent ce cadrage : la propagande russe a été pointée dans le film Touriste, où les militaires français sont caricaturés. Ces épisodes rappellent que la bataille des récits compte autant que la diplomatie classique : dans un monde multipolaire, la diplomatie culturelle et la maîtrise de la perception publique deviennent des terrains décisifs — et des lieux où l’hostilité anti-française peut s’installer si elle n’est pas contredite.

La trend TikTok « I don’t wanna be french«

Sur TikTok, la trend « I don’t wanna be French » recycle un ressort classique : des montages rapides, et une pluie de clichés (accent, fromage, grèves, “arrogance”). Le principe est simple : juxtaposer une phrase dépréciative et des images qui confirment le stéréotype, souvent reprises par des créateurs anglophones.

Le résultat alimente une francophobie “ludique” : elle paraît légère, mais banalise le dénigrement et se propage très vite via les duos, remixes et hashtags.

Dans le même mouvement, des vidéos inversent le signe — patrimoine, sciences, gastronomie, victoires sportives — pour retourner l’ironie et réaffirmer une fierté assumée. Cette bataille d’images ne relève pas seulement de l’humour : elle façonne des réflexes et installe des perceptions durables.

Le contre exemple d‘À l’Ouest, rien de nouveau

Adapté du roman d’Erich Maria Remarque (1929), le film de 2022 choisit la vision allemande de la Première Guerre mondiale, perspective encore rare à l’écran. Malgré quelques écarts avec le texte original et avec l’histoire, le récit s’attache à ses protagonistes sans gommer la violence des deux camps : tranchées, ordres absurdes, pertes et désespoirs sont montrés de façon frontale.

Aucun belligérant n’est effacé et la France n’est pas caricaturée ; elle demeure l’adversaire principal sur le front occidental, avec des soldats identifiables et une ligne défendue, ce qui évite les raccourcis habituels du french bashing.

Le film force toutefois le trait lors d’une charge allemande insensée, lancée à quelques minutes de l’armistice contre des tranchées françaises. Un tel épisode n’est pas documenté côté allemand — alors que des assauts tardifs sont mieux attestés du côté français —, signe d’une dramatisation cinématographique.

Pour l’essentiel, l’œuvre reste un contre-exemple utile : elle ne véhicule pas de stéréotypes dénigrants sur la France et assume une réalité historique romancée au service du récit. Cette balance rappelle qu’une reconstitution peut être intense et critique sans réduire la part française à l’ombre ou à la raillerie.

Le french bashing, oui mais jusqu’où ?

Notre angle est critique envers le french bashing, mais gardons de la mesure : il est normal de débattre et de critiquer ses alliés, amis ou rivaux. Nous le faisons nous-mêmes envers le monde anglophone ou nos partenaires européens ; les relations internationales ne sont jamais faites que d’accords, elles mêlent aussi désaccords, heurts et fermetés.

Le phénomène est particulièrement populaire aux États-Unis. Les Français y ont peu émigré, ce qui réduit notre poids social et symbolique. À l’inverse, Italiens, Allemands ou Irlandais, très présents, ne peuvent pas aisément être désignés comme bouc émissaire. Ce déséquilibre facilite la caricature dès qu’un différend ressurgit.

Ce qui inquiète, c’est l’automatisme : un réflexe pavlovien qui signale un recul du soft power français et une remise en cause de notre place dans les institutions internationales. À nous, Français, de répondre, de ne pas accepter les attaques répétées, d’être plus fermes envers leurs auteurs. Assumer nos erreurs, oui ; laisser prospérer rumeurs et inepties, non.

N’acceptons pas sans broncher la domination anglophone : elle alimente des déséquilibres (conquêtes américaines au Moyen-Orient), affaiblit l’économie et la défense européennes (ingérences américaines, Brexit) et pèse sur nos contrats industriels (sous-marins australiens, rafales suisses). La réponse passe par une parole claire, des faits, et une présence culturelle et stratégique plus visible.

Quelques liens et sources utiles

Jean-Claude Lescure, « L’universalisme de la langue française en Europe à la fin du XIXe siècle », Fournier Finocchiaro, Laura, et Tanja-Isabel Habicht, Gallomanie et gallophobie : Le mythe français en Europe au XIXe siècle, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2012.

« Le Mali demande une aide militaire à la France », France TV Info, 2013.

« La lettre du président malien, base légale de l’intervention française », Le Monde, 2013.

« Lettre Ouverte à Electronic Arts : Battlefield 1, l’absence de l’armée Française est choquante », Gameblog, 2016.

« « À l’Ouest rien de nouveau », sur Netflix : magistral mais souvent loin du roman (et des faits historiques) », Slate, 2022.

« Le « French bashing », sport populaire aux Etats-Unis », Libération, 2004.

« « French bashing « , mais pourquoi tant de haine ? », Marianne, 2014.

Départ des troupes américaines d’Afghanistan : « Ce qui est étonnant, c’est l’absence de planification logistique », Le Monde, 2021.

Anne-Marie Duranton-Crabol, « L’anti-américanisme français face à la guerre du Golfe », Vingtième Siècle : Revue d’histoire, Paris, Presses de Sciences Po, no 59, juillet-septembre 1998.

Jean-Baptiste Duroselle, La France et les États-Unis : Des origines à nos jours, Paris, Seuil, 1976.

![New York Times Square – Terabass [Pseudo Wikipédia] | Creative Commons BY-SA 3.0 New York Times Square - Terabass [Pseudo Wikipédia] | Creative Commons BY-SA 3.0](https://revue-histoire.fr/wp-content/uploads/elementor/thumbs/Times-Square-New-York-scaled-qt74p4mlguvf9k5ou1kj4zz70gpaff1zypf2jvexoc.jpg)

1 réponse

Bonjour et bonne année 2024 !

Je pense que le French Bashing fait également partie du gagne-pain quotidien d’une certaine classe d’intellectuels parisiens …Hélas !

Salutations .

Jean