En 1948, la Roumanie devient à son tour, une république communiste dans l’orbite de Moscou. Une nouvelle constitution est votée et le pouvoir appartient désormais à une assemblée sous le contrôle du parti communiste.

Sous ce nouveau régime, c’est toute la structure de l’État qui change : les terres sont récupérées et transformées en fermes d’État, redistribuées à de petits exploitants ou à des paysans sans terres. L’industrie se développe et on assiste à une multiplication des raffineries, des sidérurgies et des complexes pétrochimiques.

Ce développement ne profite pas aux Roumains qui voient leur bien-être se dégrader car les habitations sont de mauvaises qualités, il existe également des problèmes de ravitaillement, le parc automobile est déstructuré et les habitants sont sous surveillance de la police politique – La Securitate.

L’accession au pouvoir de Nicolae Ceausescu

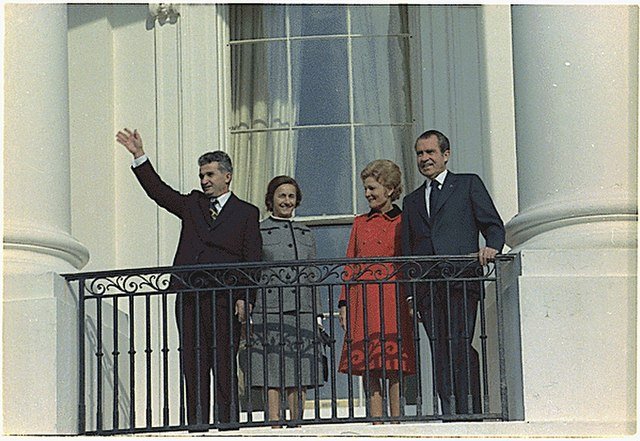

En 1965, Nicolae Ceausescu devient secrétaire général du parti communiste roumain.

En 1967, suite à sa réélection en tant que président du Conseil d’État, il cumule alors les titres de président du Front de l’unité socialiste, président du Conseil de la Défense, président du Conseil suprême pour le développement économique et social.

Il se fait par la suite élire en 1974, président de la République socialiste de Roumanie.

Ceausescu se présente comme « le fils le plus aimé du peuple roumain », « Conducator » (le guide) ou encore « Le génie des Carpates » et offre des postes dans les hautes sphères de l’État à tous les membres de sa famille. Il instaure au fur et à mesure un système absolutiste avec un culte de la personnalité.

Comme symbole de ce culte, il rase le centre-ville de Bucarest et fait percer la « Voie de la victoire du socialisme » qui débouche sur une immense esplanade, pouvant rassembler un million de personnes.

Cette place a été créée pour accueillir les manifestations à la gloire du régime et à sa propre gloire. Là, il fait ériger un palais de style stalinien pour y installer le siège du parti communiste et sa résidence.

Toute cette opération a coûté un milliard et demi de dollars, que les roumains sont contraints de payer au profit de leur vie quotidienne.

La prise de conscience de l’opinion publique et de la scène internationale

La population supportait de plus en plus mal ce régime symbolisé à ses yeux par la pénurie et la terreur, tandis que Ceausescu faisait en sorte de montrer une bonne image de son pays sur la scène internationale.

En réalité, des villages entiers étaient détruits en Transylvanie entraînant la colère des paysans et des minorités nationales, bien souvent les premiers touchés.

Des produits agro-alimentaires sont exportés vers l’Union soviétique ou vers l’Europe occidentale, afin de rembourser le solde de la dette extérieure. Mais cela provoque une pénurie alimentaire, car les denrées sont rationnées.

De plus, des dépenses considérables sont en cours pour moderniser Bucarest, là encore, les Roumains sont contraints de participer financièrement. Des critiques sont alors régulièrement exprimées contre le régime, mais le climat de délation et de terreur prenait le dessus, empêchant toutes révoltes.

La répression se fait également sur le plan religieux où l’Eglise roumaine est interdite, les pratiquants sont fichés, les étudiants et les enfants sont surveillés. L’Eglise orthodoxe est quand à elle, autorisée car les dignitaires pactisent avec le communisme.

À l’étranger, l’image de Ceausescu, se détériore elle aussi. Les relations avec l’URSS et la Hongrie se dégradent à partir de 1987. La Hongrie était régulièrement taxée par Ceausescu, car elle accueillait les minorités hongroises et allemandes de Roumanie, fuyant les répressions.

À la suite de cela, la communauté internationale pris conscience de ce qu’était réellement le régime de Ceausescu, à savoir, destruction de villages, mauvais traitement des minorités nationales, violation des droits de l’Homme ou encore pénurie.

A l’occasion de la conférence des droits de l’Homme de 1989, la quasi-totalité des pays occidentaux dénoncèrent le régime socialiste roumain.

Les contestations grandissantes face au régime

Des premières émeutes interviennent en octobre 1989, où des milliers de manifestants huent Ceausescu et incendient le siège du parti communiste, à Arad, une ville à la frontière hongroise. Par crainte de l’embrasement de la situation, la Securitate et l’armée envahissent la ville, ferment la frontière avec la Hongrie et dispersent les manifestants.

Le lancement de la révolte populaire intervient le 16 décembre 1989 à Timisoara, ville avec une forte communauté hongroise. La Securitate tente alors d’expulser László Tőkés un pasteur hongrois protestant, faisant soulever la population contre la police politique.

Ensuite, des milliers de manifestants Roumains, Hongrois et Allemands s’attaquent aux bâtiments publics et brûlent des portraits de Ceausescu. Les forces de l’ordre tentent de réagir en utilisant des gaz lacrymogènes ou en dispersant la foule, en vain.

On dénombre plusieurs centaines de morts et encore plus de blessés, ainsi que de nombreuses arrestations chaque jour.

Face à l’ampleur de la situation, les membres du parti communiste, ne prennent pas au sérieux ces révoltes et estime que les manifestants sont manipulés par des groupes fascistes et antinationaux.

Doïna Cornea, est un exemple de la révolte contre le régime communiste roumain.

Chassée de l’université de Cluj, ou elle enseignait, elle fut constamment arrêtée, battue, libérée puis fortement surveillée. De la, elle n’hésite pas à fortement critiquer le régime de Ceausescu au-travers de deux lettres ouvertes en mars et en avril 1989.

Elle déclare dans l’une d’elles :

« Une chose est certaine. Le peuple ne veut plus, et depuis longtemps, du type de socialisme que vous lui faites subir… Tant que vous êtes en vie, tant que votre armée de la Securitate occupe le pays, vous avez la possibilité de présenter aux citoyens une image contrefaite de la réalité dans laquelle personne, personne ne croit plus. Vous pouvez par contre être sûr que l’Histoire, elle, ne pardonne pas !«

BOGDAN Henry, « L’effondrement des régimes communistes (1989) », dans Histoire des Pays de l’Est : Des origines à nos jours, Perrin, 2008

Le renversement de Ceausescu et de l’ensemble de l’idéologie communiste

Avant la révolte populaire de décembre, Nicolae Ceausescu, ouvre le 14e congrès du parti communiste à Bucarest en novembre 1989. Il reste malgré tout, fidèle à son image et à son idéologie et ne prête pas attention à la situation à Arad.

Il déclare :

« Notre parti s’acquitte de sa tâche de manière exemplaire. Seul maître de sa destinée, il construit le socialisme dans un climat d’indépendance et de liberté. Le socialisme est la garantie du présent et d’un avenir radieux… Construisons le communisme roumain avec le peuple et pour le peuple. »

SEDILLOT René, « Le drame roumain », dans La Chute des Empires (1945-1991), Perrin, 1992

Le 21 décembre 1989, moins d’un mois après le congrès du parti communiste, Ceausescu organise à Bucarest une manifestation de soutien à son régime, ne prêtant, encore une fois, pas attention aux volontés de son peuple. Son discours fut interrompu par les cris hostiles de la foule « À bas Ceaucescu ! Timisoara ! Liberté ! ».

L’armée et la police ripostent avec des blindés et les hélicoptères, mais les insurgés prennent d’assaut l’immeuble de télévision, et émettent des chants de victoire. Bucarest plongea alors dans un climat de guerre civile et de terreur.

Le 22 décembre, les roumains apprennent que leur président et sa femme avaient quitté Bucarest, pour tenter de rallier l’étranger. En l’absence de Ceausescu, le Conseil du Front de Salut National (CFSN) pris le pouvoir. Celui-ci annonce à 16h45 le 23 décembre, l’arrestation et la détention de Nicolae Ceausescu et de sa femme.

Le CFSN annonça 25 décembre 1989 au soir, la mort de Ceausescu et de sa femme. Les 26 et 27 décembre, la télévision roumaine diffusa certaines séquences de leur exécution au monde entier. C’est la première fois de l’Histoire, que l’on peut suivre en direct à la télévision de tels évènements.

Pendant quinze ans, les roumains ont subi un communisme symbolisé par la privation, la terreur et la répression accompagné par un culte de la personnalité. Le niveau et la qualité de vie ont baissé et beaucoup de roumains se sont réfugiés à l’étranger.

Avec la mort de Ceausescu et la chute de l’URSS, c’est tout un pays qui doit se moderniser et se développer économiquement sans son leader suprême. La population doit quand à elle, se remettre de ces quinze années de privation et accepter ce changement brutal de politique et de régime.

Quelques liens et sources utiles

BOGDAN Henry, « L’effondrement des régimes communistes (1989) », dans Histoire des Pays de l’Est : Des origines à nos jours, Perrin, 2008

MENANT Marie, « Bucarest 1989, optique et politique, histoire d’un différé », dans Bucarest, une histoire sans fin ? 2023

SEDILLOT René, « Le drame roumain », dans La Chute des Empires (1945-1991), Perrin, 1992

![Panorama de la vieille ville de Lübeck avec l’église Sainte-Marie, symbole de la ville – Garitzko [Pseudo Wikipédia] – Domaine public Panorama de la vieille ville de Lübeck avec l'église Sainte-Marie, symbole de la ville - Garitzko [Pseudo Wikipédia] - Domaine public](https://revue-histoire.fr/wp-content/uploads/elementor/thumbs/panorama-de-la-vieille-ville-de-lubeck-avec-leglise-sainte-marie-symbole-de-la-ville-qx7ap3lokwpi58oamndeql01t69j44shepcbppxczg.jpg)