L’année 2024 a été marquée par l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris, marquant les français et le monde entier.

En cette fin d’année, retour sur l’histoire de cet évènement et sur ce qui fait son caractère unique.

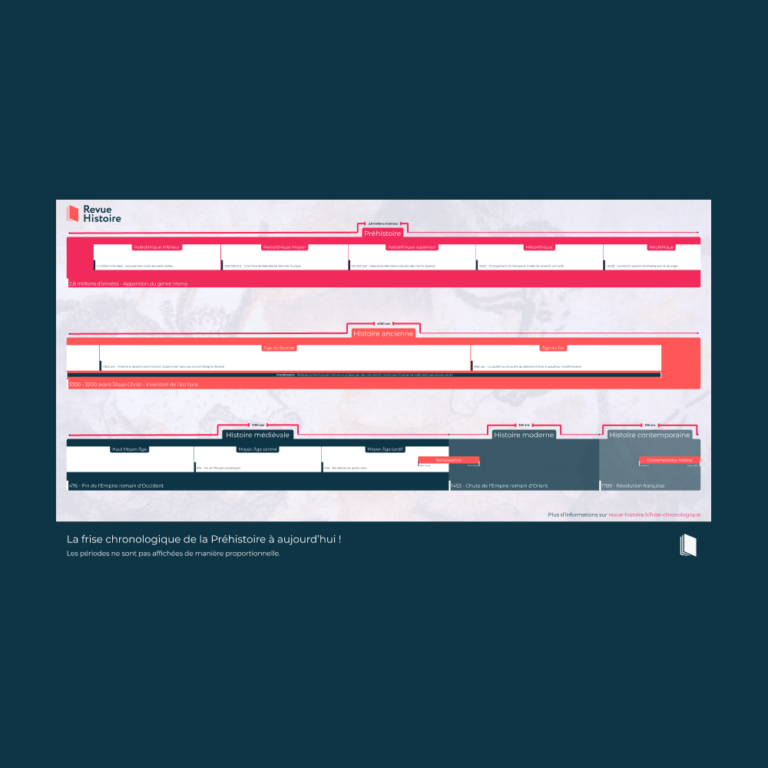

La Genèse des Jeux Olympiques à l’Antiquité

À l’Antiquité, les périodes de paix et de guerre sont récurrentes et les Grecs alternent très régulièrement entre ces périodes. Pour tenter de ne plus se faire la guerre et instaurer la paix, les cités grecques ont tenté de se fédérer autour d’épreuves sportives. Fondés selon la légende par Héraclès, et en l’honneur de Zeus, les athlètes grecs se rassemblent à Olympie pour s’affronter sur des épreuves physiques et sportives.

La première édition des Jeux Olympiques se déroule en 776 avant JC et ne comportait qu’une seule épreuve : le stadion, une course de 192 mètres qui n’opposait seulement deux coureurs originaires de Pise et d’Elis. Koroïbos remporte cette course, devenant ainsi le premier champion olympique de l’Histoire. Cette première édition est un succès et de plus en plus de cités grecques veulent participer à l’évènement et envoyer des athlètes concourir.

Un cadre est instauré pour le bon déroulement des Jeux Olympiques : avant les éditions, les Grecs prêtent serment à Zeus, des sacrifices sont effectués et un armistice est instauré pour que la paix perdure durant l’évènement. Les cités grecques décident également d’espacer les éditions de quatre ans, les années olympiques prirent ainsi le nom « d’Olympiades« .

Tous ces signes démontrent la pérennisation de l’évènement dans le temps et Olympie devient petit à petit une cité respectée par le monde grec, puisque la paix et les épreuves comptent plus que les armes.

Les Jeux Olympiques antiques rassemblent 40000 écrivains, artistes, poètes et philosophes issus de l’ensemble du monde grec. Face à ce succès populaire, des nouvelles épreuves sont créées : le pugilat, la course de chars, le lancer de disque ou encore la course à pied, permettant à plus d’athlètes et à plus de cités de participer. À leur retour, les champions étaient acclamés par leurs cités d’origine qui n’hésitaient pas à leur ériger une statue, les exonérer d’impôts ou leur permettre de se nourrir gratuitement à vie.

Pendant presque un millénaire, les Grecs, puis les Romains, se sont réunis à Olympie pour fêter cette tradition sportive en l’honneur de Zeus. À la fin des jeux antiques, on dénombre 4237 champions olympiques, honorés partout dans le monde grec. En 394 après JC, l’empereur romain Théodose 1er annonce la fin des Jeux Olympiques par décret, car ils sont jugés trop païen. Les Jeux Olympiques tombent alors dans l’oubli.

La modernisation des Jeux Olympiques par le baron Pierre de Coubertin

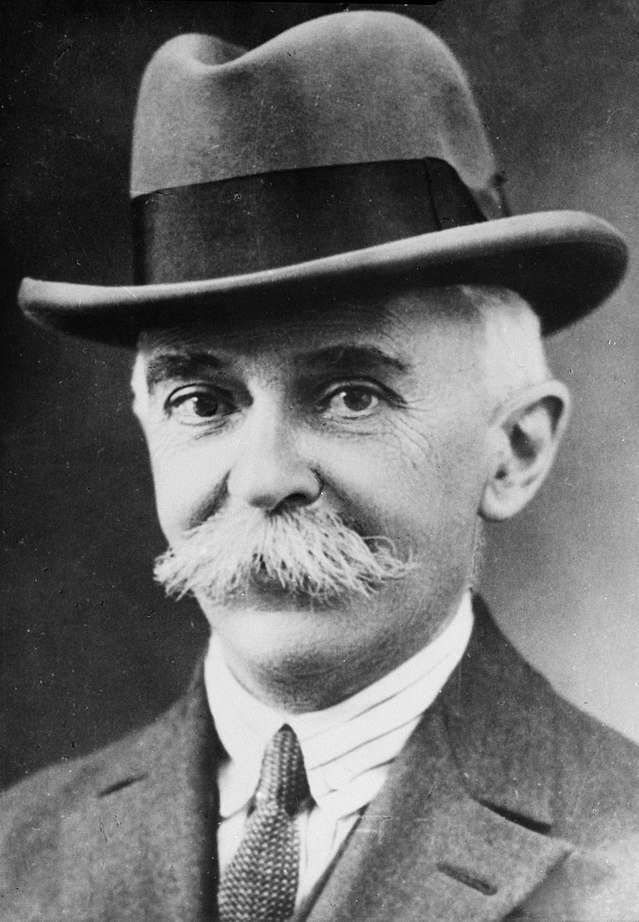

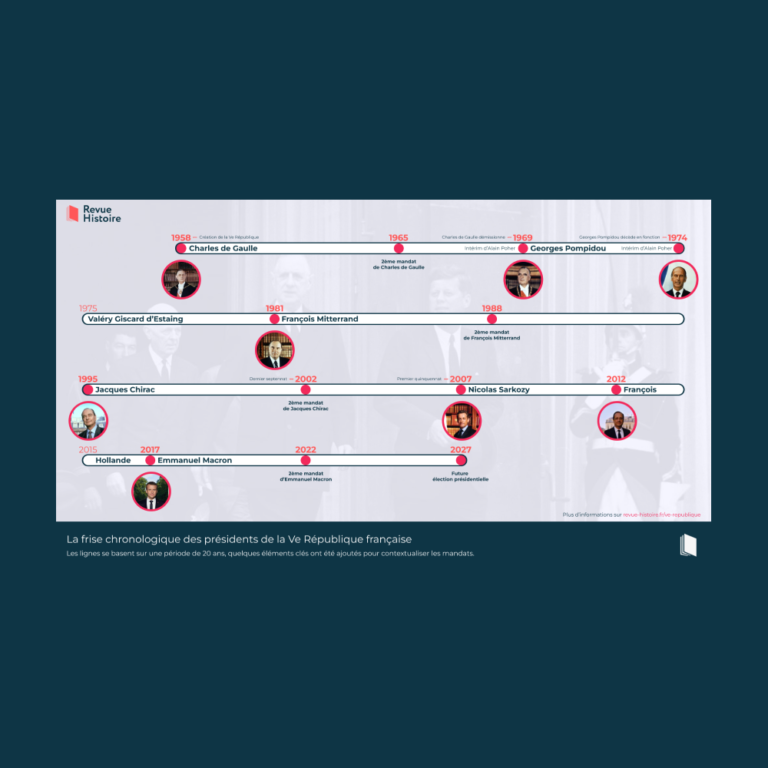

Pendant plus d’un millénaire, il n’y a plus d’éditions des Jeux Olympiques, mais le français Pierre de Coubertin les réforment à la fin du XIXe siècle et leur redonnent leur gloire. Le baron est alors secrétaire général de l’Union des sociétés françaises de sports athlétiques (USFSA) depuis 1887. En 1892, à l’occasion des cinq ans de l’USFSA, il organise une conférence rassemblant des personnalités françaises et nord-américaines.

Le baron Pierre de Coubertin est pacifiste et libéral, il défend des valeurs basées sur la paix et l’éducation, et prône le « libre-échange de l’avenir ». Selon lui, ce libre-échange se caractérise par le biais des échanges sportifs qui doit passer par une œuvre « bienfaisante et grandiose : le rétablissement des Jeux Olympiques« , mais l’auditoire est contre.

À l’origine, le projet de Coubertin est de justifier le développement international du sport au nom de valeurs morales : l’excellence, l’amitié et le respect.

Pour que ce projet soit crédible et puisse prendre forme, il faut qu’il s’appuie sur un précédent historique. Le lien avec les Jeux panhelléniques est alors évident.

En 1892, l’USFSA, se réunit lors d’un congrès et met à l’ordre du jour « Le rétablissement des Jeux Olympiques ». L’audience alors composée de 58 français et de 20 représentants étrangers, l’ordre du jour est adopté à l’unanimité. A partir de cette date, les actions pour créer les Jeux Olympiques se multiplient et tout s’accélère.

Le 23 juin 1894, Pierre de Coubertin fonde et préside pendant trente ans, le Comité International Olympique, alors composé d’artistocrates et bourgeois européens. En 1896, les premiers Jeux Olympiques de l’ère moderne sont organisés à Athènes. Ils sont réservés aux hommes et aux amateurs et auront lieu tous les quatre ans, rendant ainsi hommage à la tradition panhellénique.

Les Jeux Olympiques ne sont qu’un projet pour le moment, donc le CIO n’a pas d’administrations, de moyens, de statut légal et ne pèse pas sur la scène internationale. Pour développer son projet, le baron de Coubertin crée, en 1913, un emblème universel symbolisant les cinq continents unis par les valeurs de l’olympisme, colorés par l’ensemble des couleurs présentes sur chaque drapeaux des pays du monde.

Les Jeux Olympiques deviennent rapidement populaires et les valeurs de paix, de respect et d’égalité prônés par le baron Pierre de Coubertin sont partagés par un auditoire de plus en plus large. Cependant, pour perdurer, le CIO et les JO doivent s’adapter aux défis de la société.

La place des Femmes dans l’Olympisme

Pendant l’Antiquité, et même après la restauration des Jeux Olympiques, les femmes ont été marginalisées et avaient beaucoup de restrictions. Par exemple, lors de l’Antiquité, elles ne participent pas aux épreuves sportives, et seules les femmes mariées sont autorisées à assister aux épreuves. Celles qui contournaient la règle étaient jetées d’une falaise.

La modernisation des JO s’est également faite sans les femmes, car selon Coubertin :

« Le véritable héros olympique est à mes yeux l’adulte mâle individuel. Les Jeux olympiques doivent être réservés aux hommes, le rôle des femmes devrait être avant tout de couronner les vainqueurs. Une olympiade femelle serait impratique [sic], inintéressante, inesthétique et incorrecte. »

KESSOUS M., Les 100 Histoires des Jeux Olympiques, PUF, 2012

Lors des Jeux Olympiques de 1900, on dénombre 22 femmes participant aux épreuves, principalement dans des domaines artistiques, seuls le tennis et le golf leurs sont ouvert. Face aux membres du CIO exclusivement masculin et bourgeois, Alice Milliat œuvre pendant l’entre-deux-guerres en France pour que les Jeux Olympiques soient accessibles pour les femmes. Elle crée alors en 1922, les « Championnats Olympiques Féminins », faisant ainsi concurrence au CIO.

Devant cette concurrence et agacé par cette initiative, le CIO décide d’ouvrir certaines épreuves aux femmes lors des Jeux Olympiques de 1928 : le 800m, le 100m, le 4X100m, le saut en hauteur et le lancer de disque.

Malheureusement, à l’arrivée du 800m, une concurrente fait un malaise à cause de la fatigue.

Les organisateurs décident alors de ne plus proposer d’épreuves de plus de 200m aux femmes jusqu’au années 1960, afin de « préserver leur santé ».

Malgré cette décision, les femmes continuent à participer à quelques épreuves, cela constitue un moteur pour leur émancipation dans le milieu sportif et dans la société en général. Cela continue jusqu’en 1981, où les femmes peuvent avoir un poste au CIO et lors de l’édition des Jeux de Los Angeles en 1984 où le marathon est ouvert aux femmes.

Grâce à la détermination féminine, leur place dans le sport et dans la société a été de plus en plus acceptée et valorisée. Aujourd’hui, chaque nation doit présenter au moins une femme dans sa délégation et l’été dernier, les Jeux Olympiques de Paris 2024, sont devenus les premiers jeux « paritaires » de l’Histoire.

Cette parité ne doit pas masquer les divisions sexuées et sociales qui existent entre délégations. Il y a une différence réelle entre les pays développés et ceux limitant la place des femmes dans leur société et dans le sport. De plus, certains pays obligent leurs athlètes féminines à cacher leur corps lors des épreuves.

Les prochains défis de l’Olympisme

De nos jours, les Jeux Olympiques ont pris une dimension mondiale : 206 pays sont membres du CIO (trois de plus que l’ONU), les JO de Paris 2024 ont rassemblés cinq milliards de téléspectateurs dans le monde, faisant l’édition la plus suivie de l’Histoire et trois milliards de personnes ont suivi la cérémonie d’ouverture des JO de Tokyo en 2021.

Parmi l’ensemble des évènements culturels, sportifs ou économiques, les JO constitue la manifestation la plus importante, ce qui en fait par ailleurs l’évènement sportif le plus suivi et regardé de la planète. Mais, le CIO et les Jeux Olympiques doivent répondre aux enjeux actuels et s’adapter à la géopolitique et à la société d’aujourd’hui, notamment sur ces cas :

- L’intégration des personnes transexuelles et des personnes atteintes de la trisomie 21 dans l’olympisme

- La protection des athlètes issus de pays en guerre

- La gestion des actes racistes envers les athlètes et de la propagation de la violence dans les tribunes

- La gestion du dopage qui gangrène le milieu sportif depuis un certains nombre d’années

- La corruption et le trucage de certaines rencontres

- L’intégration de la question environnementale dans l’olympisme

- …

Toutes ces thématiques sont importantes dans la société actuelle et les instances olympiques doivent intégrer ces thématiques pour continuer à demeurer au premier rang des manifestations culturelles mondiales. AUGUSTIN Jean-Pierre et GILLON Pascal, Les Jeux du monde : Géopolitique de la flamme olympique, Armand Colin, 2021 CHANAVAT Nicolas, « La Marque olympique : entre fondements historiques et innovation », Revue Staps, 2024 DUFRAISSE Sylvain, « Les Jeux Olympiques modernes : l’avènement d’un spectacle global », Revue Pouvoirs, 2024 KESSOUS Mustapha, Les 100 Histoires des Jeux Olympiques, PUF, 2012Quelques liens et sources utiles