La locution “femmes préhistoriques” sonne étrangement, non ? Comme si ces femmes du lointain passé ne constituaient qu’une spécificité, un appendice des “hommes préhistoriques”, et non la moitié de l’espèce humaine. Le sujet est devenu, et c’est une chance pour l’enrichissement de nos connaissances historiques, à la mode ces dernières années. Son étude représente en effet un enjeu primordial pour tenter de comprendre les schémas d’évolution des sociétés humaines et, en particulier, la domination masculine.

Néanmoins, malgré de nombreuses découvertes et des avancées techniques qui remettent en cause les interprétations classiques, les clichés sexistes restent ancrés dans nos imaginaires collectifs actuels. Car plus que toute autre période, la Préhistoire, par le peu de vestiges à disposition des historiens et historiennes, laisse une grande place à l’imaginaire, et le récit qui en est fait nous apprend davantage sur le contexte dans lequel il est élaboré et sur les fantasmes qui s’y greffent, que sur la période étudiée. Ainsi, s’intéresser au sujet des femmes préhistoriques implique de s’interroger sur les silences et les idéologies qui biaisent le regard des historiens et historiennes. Conscients de ces biais, des textes récents de chercheurs et chercheuses apportent de précieux éclairages, parfois discordants, sur les modes de vie des femmes préhistoriques. C’est le cas notamment de l’historienne Claudine Cohen, de la préhistorienne Marylène Patou-Mathis, ou encore du paléoanthropologue Pascal Picq.

Qu’est ce que la Préhistoire ?

Définition de la période Préhistorique

Le premier élément à souligner est que la Préhistoire ne constitue pas, loin de là, une période homogène. Elle recouvre une immense plage de temps : elle court de plus de 8 millions d’années avant notre ère (séparation des lignées humaines de celles des chimpanzés) à 2500 ans avant notre ère (fin du Néolithique et naissance de l’âge du Bronze). Pour donner un ordre d’idée à cette échelle de temps, la journaliste Titiou Lecoq cite l’exemple des grottes peintes de Chauvet et de Lascaux : entre ces deux grottes, environ vingt mille années se sont écoulées, alors qu’il y a “seulement” dix-sept mille années entre les peintures de Lascaux et l’époque actuelle ! C’est par conséquent une période qui recouvre des réalités sociales extrêmement diversifiées, que le terme de “Préhistoire” tend à unifier fallacieusement.

Au sein de cette Préhistoire on distingue trois grandes périodes : le Paléolithique (lui-même divisé en Paléolithique inférieur, moyen puis supérieur), qui s’étend d’environ -760 000 à -10 000 avant notre ère, le Mésolithique (de -9 700 à -6 400) et le Néolithique (de – 6 400 à -2 500 avant notre ère).

Homo erectus apparaît il y a plus d’un million d’années, mais c’est l’arrivée de l’homme de Néandertal qui marque l’entrée dans le Paléolithique moyen (300 000 ans avant notre ère). L’Homo Sapiens, notre espèce, apparaît pendant le Paléolithique supérieur, remplaçant les Néandertaliens, vers 40 000 avant notre ère.

La Préhistoire prend traditionnellement fin, pour les chercheurs français, lorsque l’écriture naît, marquant ainsi le commencement de l’histoire : vers 3300 avant notre ère, en Mésopotamie*.

*Il est intéressant de noter, car c’est peu connu, que le premier texte signé de son auteur a été écrit par une femme, Enheduana, au XXIIIe siècle avant notre ère.

Naissance de la science préhistorique

La problématique des vestiges

La recherche sur la Préhistoire est particulière dans le champ de l’histoire. Le peu de vestiges qui nous sont parvenus et continuent à nous parvenir donne peu d’éléments sur lesquels fonder des schémas sociétaux. Ces vestiges sont essentiellement les ossements, le mobilier funéraire, la statuaire et l’art pariétal. Parmi les objets n’ont subsisté que ceux composés de pierre, d’os, d’ivoire ou de métal. Le bois et le tissu ont presque entièrement disparu. Claudine Cohen souligne à cet égard un fait intéressant : les matériaux périssables sont précisément ceux qui témoignent des activités a priori majoritairement féminines, et leur caractère périssable n’est selon elle pas l’unique raison du manque d’intérêt qu’ils auraient suscité.

Pour ce qui est des connaissances, du langage, des croyances, des rituels, rien ne nous est donné, tout est matière à interprétation. Dans cette sphère de recherche où l’imagination et les projections risquent d’avoir la part belle, l’évolution des techniques est primordiale : pour dater, pour identifier le sexe des ossements retrouvés, pour déterminer des faits aussi précis que le régime alimentaire, la cause du décès, les blessures infligées, les soins apportés, les activités physiques exercées, l’âge des maternités, leur espacement, la date de sevrage. Autant d’indices infiniment précieux pour tenter d’appréhender les divers modes de vie lointains.

Lorsque ces vestiges sont analysés, ils doivent être déchiffrés et interprétés. Ensuite, il s’agit, autant que possible, de les remettre à leur juste place : un échantillon très succinct de certaines réalités sociales de nos ancêtres, éparpillés sur une immense plage temporelle et un gigantesque espace géographique.

Sur la question de la place des femmes dans ces lointaines sociétés, le paléoanthropologue Pascal Picq, dans son essai “Et l’évolution créa la femme”, souligne un important biais de recherche : les connaissances des sociétés préhistoriques se basent quasi exclusivement sur le Proche-Orient et l’Europe du Sud, or ce sont précisément les régions où l’on trouve les sociétés les plus patriarcales. Peut-être découvrirait-on d’autres modèles de sociétés si les recherches s’axaient également sur d’autres régions du monde.

![Une carte du monde aux environs de 2000 av. J.-C - absurd [Pseudo Wikipédia] | Domaine public](https://revue-histoire.fr/wp-content/uploads/2023/09/Une-carte-du-monde-aux-environs-de-2000-av.-J.-C-1024x509.png)

Par ailleurs, le prisme de l’identité sexuelle pour étudier les femmes à la Préhistoire n’est qu’un prisme parmi d’autres : la hiérarchie sociale, le climat, la composition du groupe à un moment précis ont pu occasionner tel ou tel statut ou telle ou telle répartition des activités, plus que l’identité sexuelle en tant que telle.

Naissance de la Préhistoire en milieu misogyne

Lorsqu’on s’intéresse aux femmes de la Préhistoire, il est essentiel de comprendre dans quel contexte est née la science préhistorique elle-même. Claudine Cohen, Marylène Patou-Mathis et Pascal Picq s’attachent à montrer à quel point notre regard sur la Préhistoire a été façonné par le contexte social et scientifique dans lequel la discipline est née, un contexte héritier de siècles d’infériorisation des femmes et de tentatives de créer un sexe par nature plus faible que celui des hommes. La science préhistorique est ainsi, à ses origines, au milieu du XIXe siècle, pénétrée d’idéologie gréco-romaine puis judéo-chrétienne, dans lequel l’individu masculin est considéré comme l’universel, la femme comme secondaire et inférieure.

Ainsi, la place faite à la femme préhistorique dans les premiers textes de préhistoriens fait écho à celle effectivement occupée par la femme dans la société à la fin du XIXe siècle en Occident : une femme infantilisée, placée sous la tutelle de son mari et confinée à la sphère domestique. Dès l’apparition de la discipline préhistorique transparaissent ainsi les archétypes auxquels doivent se conformer les individus de sexe masculin et celles de sexe féminin dans la société du XIXe siècle. L’homme est caractérisé par sa force physique et sa violence : il est le chasseur et le guerrier. Il est aussi l’artiste, celui qui est capable de s’abstraire de la réalité matérielle pour se tourner vers l’avenir et les horizons non explorés.

En contrepoint, la femme est rivée aux contingences matérielles qui la maintiennent dans un asservissement domestique. Vouée à la reproduction, elle prend en charge la gestion quotidienne de la survie. Elle a pour mission de susciter le désir, puis de mettre au monde des enfants et d’assurer la subsistance immédiate des enfants et du groupe. Dans ces représentations, la femme n’est qu’un corps : un corps qui enfante, ou un objet sexualisé, qui servirait éventuellement de monnaie d’échange avec les autres groupes d’individus. Elle n’est jamais sujet mouvant, encore moins vectrice d’évolution, sauf accidentellement. Par conséquent, elle ne constitue pas un sujet d’étude.

Ces convictions infusent la majorité des textes des historiens, préhistoriens et anthropologues tout au long du XIXe puis du XXe siècle, mais aussi les œuvres des artistes. Peintres, sculpteurs, romanciers de la fin du XIXe siècle se saisissent de ces portraits fantasmés, pour proposer des représentations de femmes passives et lascives qui aujourd’hui encore façonnent les imaginaires collectifs, et continuent d’apparaître dans les manuels scolaires et les ouvrages pédagogiques. La science préhistorique s’inscrit dans le processus de l’effacement des femmes : à leur mise à l’écart réelle des principaux rôles politiques, intellectuels, religieux, artistiques, répond leur effacement dans les représentations, ce qui prévaut encore dans une large mesure aujourd’hui, comme le montre l’étude des manuels scolaires.

Ce portrait de la femme préhistorique, créé de toute pièce, joue un rôle précis : légitimer l’organisation sociale contemporaine par son ancienneté. La justifier, également, par de prétendues lois de la nature. Puisqu’il en a toujours été ainsi, c’est que c’est par nature que les hommes dominent les femmes, qui par nature doivent être dominées, puisqu’elles sont limitées par la maternité et par leur gracilité, c’est dans l’ordre des choses. Seul l’homme est vecteur de progrès, et il l’est grâce à sa violence. Le mythe viriliste de l’homme-chasseur tel qu’élaboré dans la seconde moitié du XXe siècle voit en effet en la violence la spécificité humaine, la condition de son évolution permanente et de l’avènement du progrès. La guerre, dans cette perspective, incarne l’accomplissement viril par excellence. Pascal Picq considère que cette idéologie, loin de s’affaiblir au XXe siècle, se renforce au sortir de la Seconde Guerre mondiale, période qui voit les femmes renvoyées à la reproduction et à la domesticité, prétendument libérées de l’effort par la technologie moderne (la machine à laver…), et bénéficiant de la protection d’un homme pourvoyeur de nourriture et de confort, qui pour cela prend sur lui la charge du travail dans un monde hostile. À la guerre et au travail fait écho la prestigieuse chasse préhistorique.

Ce mythe viriliste est concomitant à l’idée d’un progrès linéaire : l’évolution humaine se dirigerait toujours vers du mieux*. Dans cette perspective progressiste, la Préhistoire se trouve ainsi dès son apparition perçue comme une période barbare, en contrepoint de laquelle le présent s’inscrit. Les hommes et les femmes préhistoriques sont ainsi, jusqu’à la fin du XIXe siècle, représentés comme des êtres frustres. Cette caricature méconnaît que les Néandertaliens et les Sapiens possédaient un langage, un habillement et un outillage perfectionnés, ainsi que des rites. Inférioriser les ancêtres sert ce mythe d’une évolution linéaire, ce qui a pour but de célébrer l’organisation actuelle comme un progrès, dans une autolégitimation permanente, toujours renouvelée, des fonctionnements sociaux actuels.

Selon la conception progressiste, la civilisation, dans son apport continu de bien-être, serait vectrice d’une plus grande égalité entre les sexes, et par suite d’un mieux-être pour les femmes. C’est tout simplement faux, soulignent plusieurs chercheurs. Selon Pascal Picq, la coercition envers les femmes est souvent pire aujourd’hui qu’à certaines périodes, et elle est garantie par une organisation sociale très sophistiquée qui empêche les femmes de se déplacer librement, de se regrouper pour former des contre pouvoirs. Elle atteint même un degré de sophistication qui enjoint les femmes à le cautionner. On peut ainsi souligner le paradoxe de la violence et de la domination masculine, qui se trouvent à la fois légitimées par leur prétendu caractère immémorial, leur nécessité pour qu’advienne la civilisation, et en même temps faussement adoucies par l’illusion qu’elles étaient pires avant, à l’aube de l’humanité – ce qui sous-entend que les femmes de la modernité doivent s’estimer heureuses.

Ce sont les féministes du XXe siècle qui, réfléchissant à la hiérarchie des sexes, commencent à la chercher dans l’histoire lointaine. Si au départ certaines veulent adapter le lointain passé à leur rêve de société matriarcale, les études se font de plus en plus précises, tandis que parallèlement davantage de femmes investissent les champs de recherche jusqu’alors exclusivement masculins. Dans la dynamique des mouvements féministes, les premières éthologues s’interrogent sur la place des femelles et les rapports de domination présents chez les espèces de singes cousines des humains. Dans les années 1960-1970, les premières “archéologues du genre” intègrent enfin les femmes dans le champ de la recherche préhistorique, comme un sujet d’étude à part entière.

* Pour remettre l’homme à sa juste place sur les voies de l’évolution, il n’est pas inutile de rappeler que l’être humain n’est pas le dernier maillon des singes : les chimpanzés et les bonobos sont apparus après nous.

L’importance des techniques d’investigation

L’idée d’une différence biologique évidente entre hommes et femmes est souvent tellement ancrée dans nos esprits que l’on n’imagine pas à quel point il est en réalité difficile d’identifier le sexe des squelettes. Il ne suffit pas d’observer une taille moyenne, un petit crâne et un bassin large, comme cela a été la méthode employée jusqu’aux années 1990. Marylène Patou-Mathis rappelle la grande diversité des constitutions physiques chez les individus actuels, moins due au sexe biologique qu’à l’environnement, aux ressources et aux conditions de vie, diversité qu’on peut légitimement penser identique aux temps préhistoriques. La chercheuse précise que sur un squelette complet, l’attribution sexuelle n’est possible que dans 30 à 40% des cas seulement ! C’est notamment l’étude de l’os coxal (du bassin) qui est déterminante. L’analyse de l’ADN nucléaire représente une nouvelle possibilité, mais cette technique, si elle est très fiable, reste très onéreuse et impossible à utiliser sur des ossements très anciens.

Le plus souvent, lorsque l’assignation sexuelle est difficile, le squelette est désigné par défaut masculin. Ce regard androcentré influence les premières découvertes, de l’attribution du sexe à l’interprétation des objets découverts. Les exemples ne manquent pas d’erreurs d’attribution de sexe parce que les chercheurs appliquent leurs propres repères de genre sur leurs découvertes. L’un des premiers squelettes préhistoriques mis à jour, la Red Lady (en fait un homme), découverte en 1823, est assigné féminin parce qu’il porte un pendentif. Des squelettes ornés de bijoux sont ainsi désignés féminins, tandis que des squelettes enterrés avec des armes ou en tenue de combat sont automatiquement qualifiés de masculins. Car l’idée de femmes guerrières semble inconcevable par la majorité des chercheurs jusqu’à la fin du XXe siècle.

Au début du XXIe siècle les fouilles de très nombreuses tombes situées dans le Caucase mettent au jour des squelettes de femmes guerrières richement parées et enterrées avec leurs armes. Leur sexe n’a pu être techniquement déterminé qu’au début des années 2000, relançant le mythe des Amazones : il s’agit bien de femmes scythes, qui auraient vécu à l’âge de Fer (environ -500 avant notre ère), dans les régions où les situent les historiens de l’Antiquité. S’il ne s’agit sans doute pas d’armées entières de femmes comme dans le mythe, leur proportion dans les nécropoles fouillées est conséquente : elles occupent parfois près de 37% du total des tombes. Des tombes de femmes guerrières ont également été mises au jour en Californie. Selon Pascal Picq, le fait qu’il y en ait eu dans deux régions du monde si éloignées témoigne du fait qu’elles ne constituent pas des exceptions, et qu’elles ont dû apparaître plus tôt, or une nouvelle fois, il résulte du peu d’intérêt que ce champ de recherche a suscité jusqu’à présent un manque de connaissances et d’hypothèses sur ce sujet.

La volonté d’orienter l’interprétation de la Préhistoire pour servir le présent impacte également les grandes expositions universelles de la fin du XIXe siècle, où les outils préhistoriques sont présentés comme des armes de guerre, alors qu’il s’agit en réalité d’outils de chasse et de dépeçage. Le projet étant, selon Marylène Patou-Mathis, d’implanter l’ancienneté et l’inéluctabilité de la guerre dans les esprits.

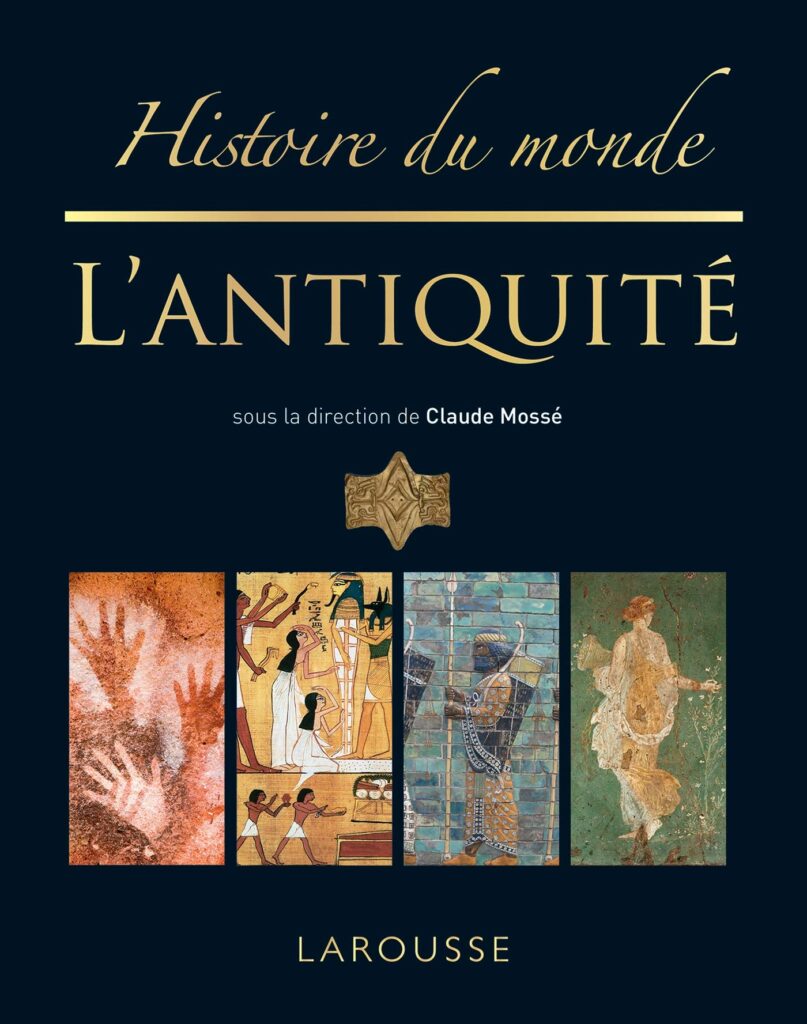

Séparer l’homme de l’artiste

Le regard androcentré selon lequel l’homme, dégagé des contingences matérielles, est seul en mesure de faire de l’art, a écarté jusqu’à très récemment la possibilité même que les femmes soient aussi des autrices des statuettes et des peintures rupestres. Or au début des années 2000 des analyses ont permis de déterminer que la majorité des mains négatives peintes dans plusieurs grottes françaises et espagnoles, datées d’environ 25 000 ans avant notre ère, étaient féminines. Cette attribution a été rendue possible par la création d’un logiciel qui analyse le rapport entre la longueur de l’index et celle de l’annulaire, qui varie selon le sexe. La technique se fait ici précieuse pour déconstruire un siècle et demi de représentations androcentrées.

Les scènes de chasse peintes sur les murs au Paléolithique ont été interprétées comme peintes par des hommes pour représenter essentiellement des hommes, puisqu’il faisait consensus que la chasse était affaire d’hommes. Or, il n’est pas évident, selon Marylène Patou-Mathis, que les peintures mettant en scène des animaux et des individus constituent toutes des scènes de chasse ; elles peuvent aussi bien représenter des rituels de type chamanique. Quoi qu’il en soit, ce ne sont pas de simples documentaires, car les animaux représentés et ceux consommés par les artistes ne coïncident pas nécessairement : ainsi à Lascaux, ont été retrouvés des ossements de renne, animal quasi-absent des représentations.

À l’aune de ce nouveau regard inclusif des femmes, les statuettes et autres représentations féminines ont été réévaluées. Pascal Picq souligne qu’au-delà de la question de la division des tâches, les très nombreuses représentations féminines témoignent explicitement de différences sociales importantes entre les femmes et les hommes. Différences qui n’impliquent pas, précise-t-il, de coercition sociale ou sexuelle. La thèse de déesses-mères primitives auxquelles on aurait rendu des cultes de la fécondité est toujours très discutée par les anthropologues. Pendant longtemps les statuettes et les peintures représentant des femmes ou des vulves ont également été interprétées selon un angle érotique : des réalisations d’hommes dans le cadre de leur désir. Certaines des petites Vénus sont désormais également pensées comme des réalisations des femmes elles-mêmes pour les accompagner dans l’épreuve de la grossesse, de l’accouchement et de la maternité, des amulettes à porter en guise de protection dans ces épreuves capitales.

Portraits de femmes

Femmes du Paléolithique

Une fois ces biais mis en évidence, comment dépeindre les fragments de vies des femmes sur les différentes périodes préhistoriques ? Il est difficile d’établir des schémas sociétaux et de déterminer la place des femmes avant le Paléolithique supérieur. Les chercheurs restent prudents, par manque de preuves archéologiques.

À la fin des années 1970 l’anthropologue Françoise Héritier développe la thèse de la “valence différentielle des sexes”. Selon elle, la domination masculine trouve son origine dans ce qu’elle nomme le “privilège exorbitant d’enfanter”, privilège qui mène les hommes à s’approprier les corps des femmes, afin de s’assurer que l’enfant à naître (à plus forte raison le fils) soit bien le leur.

Françoise Héritier considère que le principe de la supériorité du masculin sur le féminin est universel et qu’il existe depuis l’aube de l’humanité.

Cette hiérarchisation se constitue comme un véritable système de dénigrement du féminin à tous les degrés de la culture, afin que les femmes intègrent comme naturel leur asservissement.

Cette thèse, très marquante, et pessimiste sur les chances d’existence d’une autre organisation que patriarcale, a été remise en question par des anthropologues, notamment à cause du manque de preuves archéologiques. En effet, la méthode d’analyse de Françoise Héritier, comme de nombreux anthropologues et paléoanthropologues, est de partir des connaissances sur les peuples actuels ou récents de chasseurs-cueilleurs pour tenter d’appréhender la vie de nos lointains ancêtres. Mais on ne peut tout simplement transposer les observations obtenues sur les tribus préhistoriques. Comme on ne peut plaquer sur elles cette hiérarchisation qui nous a été transmise le long de l’histoire humaine et qui nous imprègne aujourd’hui encore.

Cette thèse implique également la compréhension de la nécessité d’un rapport sexuel avec un partenaire masculin pour la procréation, ce qui est mis en doute par d’autres chercheurs, comme Marylène Patou-Mathis, selon qui cette compréhension intervient probablement au Néolithique, avec le développement de l’agriculture et en particulier, de l’élevage.

Selon la préhistorienne, il semblerait qu’au Paléolithique il n’y ait pas eu de hiérarchie claire entre les sexes, ni de coercition des hommes envers les femmes. Le traitement des corps dans les tombes semble équivalent. Le dimorphisme homme/femme y est peu marqué : les hommes et les femmes sont presque de même constitution et robustesse. L’alimentation semble être équivalente pour les deux sexes : rien ne prouve que les femmes avaient à cette époque une moindre alimentation carnée. Par ailleurs, lorsqu’on s’interroge sur les origines du patriarcat, il faut rappeler que ce n’est pas la force physique qui fonde le pouvoir. Les personnes qui ont le plus de pouvoir ne sont pas les plus grandes ni les plus musclées*.

Par contre, les études ostéologiques confirment une division sexuelle des tâches : les hommes ont en charge la chasse et les femmes la cueillette, ou, pour sortir du biais de facilité que ce terme induit, la collecte. Des analyses des os des bras ont montré que les Néandertaliennes participent activement à la chasse par le biais de lances, ce qui n’apparaît plus au Paléolithique supérieur chez les Sapiens, où une intense activité de lancer est avérée uniquement chez les squelettes masculins. Marylène Patou-Mathis émet l’hypothèse que les femmes aient pu être progressivement écartées de la chasse à cause de sa dangerosité, afin de préserver leur caractère précieux : leur capacité à enfanter.

Si les femmes ne tiennent pas les armes de jet, elles participent néanmoins à la chasse en tant que rabatteuses, ce qui exige une très grande mobilité. C’est l’occasion également de souligner que les hommes ne s’attaquent que rarement à de gros prédateurs, et qu’ils sont bien plus souvent proies que prédateurs. Pendant plusieurs centaines de millénaires, dès les premiers Homo, cohabitent la chasse et la nécrophagie : la consommation des carcasses d’animaux tués par les grands carnivores.

Les végétaux, les insectes, les coquillages, les reptiles, les œufs et les petits mammifères que les femmes rapportent au clan constituent l’essentiel de la nourriture du groupe, et contiennent la quasi-totalité des nutriments dont le corps (y compris le cerveau) a besoin. La chasse des grands mammifères n’apparaît qu’au Paléolithique supérieur avec les outils plus perfectionnés des Sapiens. Elle revêt un caractère aléatoire qui ne permet pas d’en faire la base de l’alimentation ni le socle de l’économie. Malgré ce rapport de proportion, Claudine Cohen considère que la cueillette est moins valorisée socialement. Pour Marylène Patou-Mathis, il n’est pas évident que dès ses débuts, la chasse ait été accompagnée d’un grand prestige comme cela a été le cas par la suite, au Néolithique.

Dans ces peuples nomades, les femmes, bien que mettant au monde les enfants et les allaitant longtemps (jusqu’à environ 4 ans), ne sont pas moins mobiles que les hommes, au contraire. Pour effectuer la cueillette, elles parcourent en effet chaque jour de très nombreux kilomètres. Elles tissent des dispositifs de portage pour les jeunes enfants. Elles sont tout autant mobiles lors des migrations saisonnières de leur communauté et lorsqu’elles rejoignent un autre clan pour aller s’accoupler.

Si dans l’imaginaire les femmes sont associées à la préparation des repas, des analyses des dents masculines ont révélé que les hommes de certaines communautés paléolithiques utilisent leurs dents pour assouplir des peaux animales ou prémâcher de la viande crue : le travail des matières souples et les préparations culinaires ne sont pas exclusivement féminins. En parallèle, la fabrication des outils rigides (os, pierre etc.) n’est peut-être pas l’apanage des hommes.

* À cet égard, il semble utile de préciser que les notions de mâle, femelle ou couple alpha ont été dévoyées, dans un objectif viriliste, de leur sens original en zoologie : ce sont des individus (chez les loups à l’origine, puis chez les primates) qui se caractérisent non par leur brutalité tyrannique, mais par leurs capacités de fédérer et maintenir la cohésion sociale.

La problématique du sang

La question de la chasse soulève immédiatement le tabou du sang, qui est au fondement, pour l’anthropologue Alain Testart, de la répartition des activités humaines. Si Françoise Héritier tient quant à elle le sang menstruel comme une source d’infériorisation des femmes (car il n’est pas maîtrisable et non attribuable à une blessure), Alain Testart en fait l’origine de la division sexuelle du travail. Selon lui, c’est, symboliquement, parce que la femme a ses règles, ou saigne pendant l’accouchement, qu’elle ne peut faire jaillir le sang. Elle peut participer à la chasse, utiliser des armes, tuer, mais non pas faire jaillir le sang. Ce tabou, il l’observe chez tous les peuples qu’il étudie, et il est pour lui universel et très ancien. Est-il apparu au moment où les études révèlent une distinction plus marquée des tâches ?

Selon Alain Testart, ce tabou provient du fait que l’on ne peut cumuler le sang de l’animal avec celui de la femme : on ne mélange pas les sangs (ce qui fait écho à l’interdit de l’inceste). Il ne l’assimile pas à la souillure instituée dans la tradition judéo-chrétienne ou en Inde, mais bien à un danger. La femme peut chasser, si elle ne fait pas saigner, ou si elle-même ne saigne pas. Il souligne à ce titre la spécificité de la déesse Artémis, déesse de la chasse, qui défend sa virginité : elle n’a pas connu le sang de la maternité.

Cette symbolique du sang est essentielle dans la mesure où elle se retrouve selon Testart dans de nombreux métiers (boucherie, chirurgie), mais également dans le champ religieux (sacrifices et prêtrise), et enfin, dans le champ de la guerre, dans lequel il semble que les femmes aient pu d’autant plus facilement prendre les armes à la condition de n’avoir pas ou plus de règles. Or cette exclusion majoritaire de la guerre les exclut du politique et du religieux : des centres de pouvoir.

Alain Testart souligne en quoi ce tabou n’a rien de biologique. Il s’agit d’un sang symbolique. La femme n’a pas tout le temps ses règles, n’a pas toujours un bébé avec elle, et il n’y a pas toujours besoin d’une grande mobilité pour la chasse (mais nous avons vu que la femme est de toute façon très mobile avec la cueillette, le rabattage et les migrations). Pascal Picq rappelle quant à lui que chez les singes qui pratiquent la chasse, les femelles, si elles peuvent y participer, ne tuent pas les proies, ce sont les mâles qui s’en chargent. Par contre, il rapporte que certaines femelles chimpanzés ont été observées embrocher des petits animaux pour les manger : le tabou du sang n’existe donc pas dans cette espèce. Pour Marylène Patou-Mathis, il existe dans quelques sociétés humaines certaines exceptions à cet interdit de la chasse sanglante pour les femmes.

La thèse de Testart édifie un pont vers celle de Françoise Héritier : les croyances élaborées autour du sang des femmes ont contribué à mettre en place un système de contrôle autour des femmes fertiles.

Du Mésolithique au Néolithique

Voici à grands traits l’évolution que proposent les chercheurs étudiés, sur la zone géographique Proche-Orient et Europe. À la fin du Paléolithique supérieur, tandis que les sociétés de Sapiens deviennent de plus en plus sédentaires, les divisions et les inégalités semblent s’accroître, comme le montrent les différences de traitement dans les tombes. Inégalités pas nécessairement sexuelles, mais aussi de statut social. Il semble qu’à cette période-là, les femmes soient davantage l’objet d’échanges entre groupes.

Au Mésolithique, les hiérarchies économiques et sociales se creusent, la division sexuelle du travail s’affirme davantage, entraînant une coercition plus marquée sur les femmes. Les femmes ont en charge la collecte et à l’exploitation des céréales sauvages, ce qui mène progressivement Sapiens vers l’agriculture. Les hommes de leur côté se consacrent de plus en plus à la chasse puis à la guerre, contribuant ainsi de moins en moins à la production des ressources alimentaires. Pour Pascal Picq c’est à cette période-clé du Mésolithique que se cristallise ce qu’il désigne comme

coercition sexuelle sur les moyens de production et de reproduction dont ont hérité les sociétés patriarcales jusqu’à notre époque, avec une dévalorisation de toutes les tâches assignées aux femmes tandis que les hommes se réservent le prestige attaché aux techniques liées à la chasse, et de plus en plus à la guerre [ …]

Pascal Picq, Et l’évolution créa la femme, p.402.

À ses yeux cela n’exclut pas la coexistence de sociétés parallèles plus égalitaires, seulement les recherches manquent sur les autres parties du monde.

Les chercheurs et chercheuses cités ne font pas coïncider les mêmes changements à l’arrivée du Néolithique. Néanmoins ils s’accordent pour affirmer que globalement, la situation des femmes continue à se détériorer. Le passage à la sédentarisation et à l’agriculture bouleverse l’organisation sociale et impose une division sexuelle des tâches toujours plus marquée, avec une organisation toujours plus oppressive sur les femmes.

Plusieurs chercheurs attribuent la naissance de l’agriculture aux femmes, qui par leur activité de cueillette auraient compris les premières le principe de la germination. Selon Pascal Picq, ce sont les femmes qui à la mise en place de l’agriculture contrôlent les moyens de production, de transformation, de conservation et de redistribution. Il considère possible qu’elles aient pu par conséquent détenir en certains endroits le pouvoir économique, mais que, manque d’études sur des zones hors Méditerranée et Europe, nous n’en avons aucune preuve.

Alors que les ressources augmentent par l’élevage et la culture de céréales, les conditions de vie ne s’améliorent pas, au contraire. La pénibilité du travail, l’augmentation de la population dans les communautés ainsi que la promiscuité avec les animaux nouvellement domestiqués font apparaître de nouvelles maladies et des épidémies. Le génome et la morphologie des humains s’en trouvent modifiés. Les corps deviennent plus graciles, le cerveau perd du volume. Au long du Néolithique, les corps des hommes comme des femmes subissent ainsi une perte conséquente de robustesse osseuse et musculaire.

Alors que les femmes vivent plus longtemps que les hommes au Mésolithique, la courbe s’inverse au Néolithique en raison d’une exigence sociale de grossesses plus rapprochées : il y a plus de mortalité de mères et d’enfants. Le sevrage précoce, le remplacement du lait maternel par des bouillies de céréales, dégradent l’immunité des bébés et des mères. Les femmes deviennent plus sédentaires, des hommes les remplaçant progressivement dans les travaux agricoles avec l’utilisation de machines de plus en plus pénibles à manoeuvrer, et leur alimentation est contrôlée : c’est à ce moment-là qu’elles consomment moins de protéines, subissant ainsi des carences. C’est pour Marylène Patou-Mathis au Néolithique que serait apparue ce qu’elle nomme la ségrégation alimentaire, qui prive les femmes de l’apport protéiné nécessaire (dont la viande). Ségrégation qui aurait largement contribué au dimorphisme sexuel, qui apparaît ainsi dans une large mesure culturelle. Elle souligne à ce propos que cette différence de stature tend actuellement à s’estomper en Occident.

Alors que dans les clans nomades, les femmes espaçaient les grossesses par un allaitement plus long, mettaient en place une éducation commune ainsi qu’un partage des compétences, elles se trouvent de plus en plus confinées à la sphère domestique, et isolées du groupe. Qu’est-ce qui peut expliquer cette mainmise sur la procréation des femmes ? Il semble que ce soit avec l’élevage et l’observation des animaux domestiqués que les Sapiens comprennent précisément les mécanismes de la reproduction, la nécessité du masculin. Or avec l’accumulation des richesses, se pose la question de leur transmission. Pour cela il faut s’assurer de la filiation : il devient capital de contrôler la reproduction des femmes.

La guerre et l’épée

Mais là encore, le sexe de l’individu n’est pas toujours la cause des conditions de vie. Car les nouvelles richesses que constituent les récoltes font naître de nouvelles castes, dans lesquelles certaines femmes sont aussi bien loties que les hommes. Ainsi, Marylène Patou-Mathis se demande si la division sexuée du travail n’est pas avant tout une division sociale due à l’accroissement des inégalités et à la hiérarchisation de la société.

En effet, la nécessité de protéger ces nouvelles richesses accumulées donne naissance à une nouvelle activité : la guerre, avec sa nouvelle caste des guerriers, dont des femmes ont pu faire partie comme le montrent de nombreuses tombes. La guerre engendre une nouvelle échelle de valeurs : elle s’accompagne d’un grand prestige social, en témoigne l’abondance d’épées trouvées dans les sépultures ainsi que la quasi disparition des statuettes féminines. Désormais ce sont les hommes armés qui sont au centre des représentations. L’épée et les autres armes deviennent un rouage central de l’économie.

Plus encore, la guerre institutionnalise la violence, qui se trouve ainsi au cœur d’un nouveau système social, défini par la domination : domination interne par quelques-uns sur la communauté, domination externe sur les autres systèmes politiques. Nous nous situons encore aujourd’hui dans ce schéma-ci.

La journaliste Titiou Lecoq explique que si auparavant les humains passaient environ trois heures par jour à assurer leur survie, le passage à la sédentarisation et à l’agriculture épuise les individus, comme le montre l’étude des squelettes. Alors ils délèguent : l’esclavage apparaît à cette époque-là. Des hommes capturés effectuent les très pénibles travaux des champs. Avec l’agriculture naissent ainsi l’asservissement et la maltraitance. De même, des sacrifices de femmes et d’enfants ont lieu. Il ne s’agit plus d’agressivité, mais bien d’une violence rationalisée, constitutive du système politique et social, et assimilée par ses membres, hommes et femmes.

Penser d’autres possibles

Selon Pascal Picq, les sociétés agricoles qui ont manifesté cette forte coercition sexuelle sur les femmes sont précisément celles qui ont évolué vers les États pour former les grandes civilisations. Puisqu’en effet ces civilisations se sont précisément construites par la violence et la domination, il va jusqu’à affirmer que

les civilisations ne sont pas les amies des femmes

Pascal Picq, Et l’évolution créa la femme, p. 422.

C’est pourquoi il appelle à “repenser notre histoire”, et à imaginer les autres chemins que les sociétés humaines ont pu prendre à certaines périodes et peuvent prendre actuellement. Si Marylène Patou-Mathis croit pour sa part plausible l’existence passée de sociétés matriarcales, elle partage néanmoins sa conviction d’une grande diversité de modèles d’évolution possibles, qui n’ont pas eu et n’ont toujours pas aujourd’hui de nécessité naturelle.

L’étude de la Préhistoire n’offre en effet pas de légitimation naturelle aux fonctionnements sociaux coercitifs, bien au contraire. Ce sur quoi insistent les chercheurs et chercheuses étudiés, c’est que les schémas coercitifs ne sont pas l’inévitable conséquence de faits biologiques : il s’agit de constructions sociales qui auraient pu tout aussi bien être différentes, plus égalitaires. La journaliste Titiou Lecoq note à cet égard que les anciens rites de passage avaient pour fonction de construire socialement les individus en tant que femmes ou hommes. C’est notre société actuelle, sans plus de rites, qui biologise le genre : on oublie qu’il ne s’agit pas d’une simple donnée biologique. Les sociétés patriarcales éduquent d’ailleurs les individus de manière différente selon leur sexe – le genre n’est donc pas si naturel, l’intrication nature et culture dans l’espèce humaine est très profonde, et la binarité homme/femme, ainsi que de leurs rôles, tels qu’elle nous a été inculquée des siècles durant, sont à repenser.

Ce que l’étude de la Préhistoire met en évidence, c’est que l’histoire est une construction intellectuelle guidée par un contexte social et des intérêts propres à la période dans laquelle elle est écrite. Elle rappelle également que les sociétés humaines elles-mêmes sont des constructions. Que ces constructions sont des modèles élaborés dans certains contextes, avec des enjeux précis, et que rien n’est simplement dû à des nécessités biologiques. C’est pourquoi cette nouvelle “archéologie du genre” joue un rôle clé aujourd’hui où tentent de se redéfinir le masculin, le féminin et leur construction, et les structures sociales telles qu’elles exercent une coercition sur les individus.

Quelques liens et sources utiles

Claudine Cohen, Femmes de la Préhistoire, Tallandier, 2019.

Françoise Héritier, Michelle Perrot, Sylviane Agacinski, Nicole Bacharan, La plus belle histoire des femmes, éditions du Seuil, 2011.

Titiou Lecoq, Les grandes oubliées. Pourquoi l’Histoire a effacé les femmes, L’Iconoclaste, 2021.

Marylène Patou-Mathis, L’homme préhistorique est aussi une femme – Une histoire de l’invisibilité des femmes, Allary Editions, 2020.

Pascal Picq, Et l’évolution créa la femme, Poches Odile Jacob, 2023.

Alain Testart, « La femme et la chasse », in Hommes, femmes : la construction de la différence, dir. Françoise Héritier, éditions Le Pommier, 2010, pp. 141-154.

![1: Éclat Levallois. Entre -300 000 et -28 000 ans. France, Corrèze, Brive-la Gaillarde, site de La Fournade. 2: Éclat Levallois. Entre -300 000 et -28 000 ans. France, Somme, Beauquesne. Musée des Confluences, Lyon - Ismoon [Pseudo Wikipédia] | Creative Commons BY-SA 4.0](https://revue-histoire.fr/wp-content/uploads/2024/03/Eclat-Levallois.-Entre-300-000-et-28-000-ans.-France-Correze-Brive-la-Gaillarde-site-de-La-Fournade.-Eclat-Levallois.-Entre-300-000-et-28-000-ans.-France-Somme-Beauquesne.-Musee-des-Confluences-Lyon-150x150.jpg)