Les différentes périodes historiques sont au cœur de l’apprentissage de la discipline. Ces quatre chapitres essentiels façonnent notre monde. De l’Antiquité mystique à l’ère contemporaine dynamique, chaque période historique est un miroir unique des civilisations humaines.

Chaque période historique est riche, innovante et source de connaissances pour l’humanité. Le Moyen Âge, souvent stéréotypé, a connu, comme chaque période, des moments sombres et des périodes de développement. Chaque période doit être comprise et étudiée dans son intégralité pour en saisir toutes les subtilités.

Découvrez comment chaque période historique a laissé une empreinte indélébile sur le cours du temps.

Une discipline qui se développe autour de périodes canoniques

La nécessité d’apporter une périodisation à l’histoire n’est jamais évoquée dans le cycle d’apprentissage de l’élève, alors que cette notion semble être le système sur lequel reposent la discipline et l’historien.

Le besoin de ranger les informations dans des boîtes

En effet, l’étude et la rédaction des événements passés d’une manière linéaire, sans recherche de sens, de caractéristiques communes ne semblent pas avoir d’intérêt. De plus, c’est une action commune à chaque humain de catégoriser sa propre vie, entre l’enfance, l’adolescence ou encore l’âge adulte.

Selon l’historien français Antoine Prost : « l’action de périodiser est unanimement légitime et aucun historien ne peut s’en passer ». Il y a donc une nécessité pour l’historien de traiter l’histoire par des catégories temporelles, au même titre que nous périodisons notre vie. Ainsi, la périodisation est un processus de catégorisation du passé en différents blocs, ayant des similitudes notables ou bien une caractéristique commune.

Un découpage fragile de notre histoire

Ce découpage permet de simplifier l’étude et l’analyse de l’histoire. Il permet également de se situer et de comprendre l’importance d’un événement par rapport à un contexte ou à une autre période. Ce n’est par contre pas une science exacte et elle n’est pas immuable.

Les périodes pouvant être modifiées en fonction des acteurs qui les décident. Les périodes sont également différentes en fonction des pays, des nations et des cultures. Ce qui nous intéresse, ce sont les grands débats historiographiques autour de la périodisation. En effet, nous souhaitons mettre en avant les notions conflictuelles et les grandes questions que soulève la périodisation canonique[1].

Les périodes ne sont que des représentations contemporaines, qui évoluent au fur et mesure du temps. Pour les hommes et les femmes qui vivaient lors du passage d’une période à l’autre, aucun réel changement majeur n’avait lieu. Dans quelle mesure, l’histoire est-elle touchée par la périodisation canonique en France ? Pour répondre à cette question, nous allons dans un premier temps étudier l’impact de la périodisation de l’histoire dans le monde savant, puis étudier les grands débats sur les bornes utilisées en France.

Apparition de la périodisation à la Renaissance

La périodisation est un sujet complexe qui prend ses sources au XVe siècle. Des humanistes Italiens réalisent une séparation entre l’Antiquité et les « temps modernes »[2]. Cette première séparation est rapidement suivie par l’ajout d’une nouvelle période, le Moyen Âge. Cette triple séparation de l’histoire se généralise dans le monde savant de l’Europe entre le XVIe et le XVIIe siècles.

L’époque contemporaine apparaît vers le XIXe siècle. Cette découpe de l’histoire en quatre temps structure alors le monde scientifique, des instituts, des laboratoires, des historiens se spécialisent sur l’une de ces périodes.

Un secteur professionnel codifié par cette périodisation de l’histoire

L’histoire a évolué, que ce soit dans sa professionnalisation, mais également dans sa méthode. Malgré tout, la périodisation canonique reste un point d’ancrage de la discipline.

En tant qu’étudiant, ce qui frappe dans le programme universitaire est la découpe du programme de manière périodique : histoire ancienne, histoire médiévale, histoire moderne et histoire contemporaine. La structure même de l’enseignement de la discipline se calque sur la périodisation canonique, mais également le cadre professionnel.

En effet, les historiens s’organisent autour d’associations : la Société des professeurs d’histoire ancienne de l’Université (SOPHAU), la Société des historiens médiévistes de l’enseignement supérieur public (SHMESP), l’Association des historiens modernistes des universités françaises (AHMUF), enfin l’Association des historiens contemporanéistes de l’enseignement supérieur et de la recherche (AHCESR)[3].

Une périodisation sans fondement historique

La périodisation est ancienne et n’est qu’un simple cadre administratif national. Elle n’a pas de réel fondement historique. En effet, elle n’est valable que pour certaines régions et pays. Ceux qui possèdent des histoires liées à la nôtre ou proche de la nôtre n’ont pas les mêmes bornes. En Angleterre, le passage entre époque moderne et contemporaine[4] est placé lors de la révolution industrielle, en Russie lors de la Révolution d’Octobre 1917. Alors qu’en France la borne initiale de l’époque moderne est placée en 1789 qu’à partir de 1874 – auparavant elle se plaçait en 1810/15.

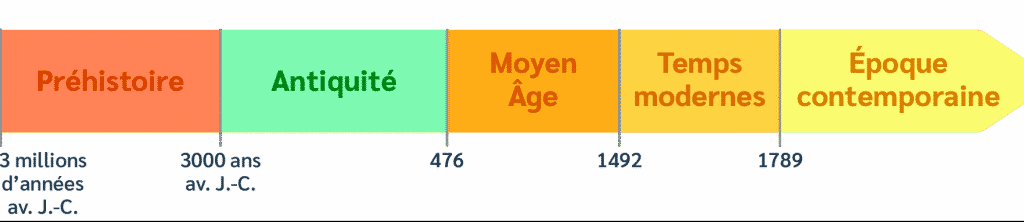

Comme le montre la figure 1, les bornes canoniques actuelles ont encore des points de discordes, sans compter les débats actuels sur la fin de l’Antiquité. De toute manière, le passage d’une période à une autre n’a pas d’incidence sur la vie des hommes et des femmes de l’époque, en effet, lors de la découverte de l’Amérique par Christophe Colomb, l’ensemble de l’Europe n’a pas eu une révélation, il n’y a pas une transformation spontanée et universelle de la société, mais plutôt une évolution progressive.

Les historiens cherchent aujourd’hui à apporter des sous périodes ou bien à diviser en un nombre plus grand les périodes canoniques. En prenant l’exemple de l’antiquité, nous pouvons affirmer que les Égyptiens du début de la période, vers 3400 av J.-C., sont bien différents des Romains de la fin de la période en 476 ap J.-C. Un certain nombre d’historiens souhaitent l’intégration de la période « Antiquité tardive » entre le IIIe et le VIe siècle[5].

Vous pouvez découvrir notre frise chronologique, de la Préhistoire à l’histoire contemporaine, téléchargeable ici.

Une périodisation en cours d’évolution

La science de la périodisation est un fait historique, notre manière de découper notre passée nous est héritée de nos aïeux. La périodisation a évolué au même titre que l’histoire, malgré tout, le découpage en quatre catégories reste la norme, avec son lot de débat sous-jacent sur les dates qui les bornent et sur la véritable nature historique de cette classification.

L’enseignement et l’encadrement professionnel de l’histoire sont encore largement touchés par cette périodisation, mais les changements de direction de recherches et nos perspectives modernes modifient grandement notre vision de la périodisation. Les historiens sont aujourd’hui occupés par l’histoire des mentalités, l’histoire économique ou encore l’histoire démographique, qui rendent notre périodisation canonique caduque. Elle n’apporte, en effet, aucun cadre à l’évolution de l’hygiène en Europe ou encore à l’évolution du rapport au jardin en France[6].

La périodisation, les questions qu’on se pose

Faut-il reprendre les découpages “classiques” (Antiquité, Moyen Âge, etc.) ?

Non par défaut, oui si pertinent. Les grandes périodes sont commodes mais souvent trop larges pour un sujet précis. Préférez un découpage opérationnel, arrimé à votre problématique (rupture institutionnelle, bascule démographique, cycle économique…).

Comment justifier mes bornes sans alourdir l’intro ?

En deux phrases : (1) critère de rupture (« réforme X reconfigure… ») ; (2) validité (« cette borne éclaire notre question sur… »). Pas de liste, un motif clair suffit.

Puis-je combiner plusieurs rythmes (politique, économique, culturel) ?

Oui, si vous hiérarchisez. Affichez un rythme principal (celui de la démonstration) et signalez les contretemps des autres champs quand ils expliquent une inflexion.

Et si mes sources imposent un autre tempo que prévu ?

Ajustez. Mieux vaut resserrer les bornes ou changer d’échelle (région/ville/empire) que forcer un récit. Dites-le brièvement : “Les séries X/Y plaident pour un point de bascule en 1860 plutôt qu’en 1850.”

Comment éviter téléologie et anachronisme ?

Testez votre plan : pouvez-vous formuler la thèse de chaque partie sans connaître la suite ? Si votre périodisation n’existe que pour aboutir à une conclusion attendue, retracez vos critères depuis les faits contemporains aux acteurs étudiés.

Points à retenir

- La périodisation n’est pas un décor, c’est une hypothèse de travail. Elle oriente le raisonnement et se justifie par des critères explicites (ruptures, continuités, acteurs, échelles).

- Des bornes claires > des bornes “arrondies”. Indiquez pourquoi vous démarrez/terminez à telle date (événement déclencheur, changement d’acteurs, innovation, réforme…).

- Le découpage dépend de l’objet : économie, politique, culture n’obéissent pas toujours au même rythme ; assumez des temporalités décalées si besoin.

- Évitez la téléologie et l’anachronisme. Ne choisissez pas vos périodes pour conduire vers une conclusion écrite d’avance ; partez des sources et remontez vers la thèse.

- Reliez la périodisation au plan. Chaque partie répond à un sous-problème et correspond à une phase réelle (mise en place / apogée / recomposition, etc.).

- Mentionnez les limites. Toute périodisation est un outil (donc partielle) : dites ce qu’elle montre et ce qu’elle laisse hors-champ.

[1]Le découpage en quatre catégories principales, les plus anciennes et les plus généralistes. Elles sont admises par le plus grand nombre. Elles permettent de structurer le milieu professionnel des historiens.

[2] Le Bihan Jean, Mazel Florian, « La périodisation canonique de l’histoire : une exception française ? », Revue historique, 2016/4 (n° 680), p. 785.

[3] Le Bihan Jean, Mazel Florian, « La périodisation canonique de l’histoire : une exception française ? », Revue historique, 2016/4 (n° 680), p. 786.

[4] L’époque contemporaine est mouvante pour les historiens anglais, suivant le temps présent, avec une plage d’étude de 80 ans. La période industrielle indique le passage entre « Early modern » et « Late Modern ».

[5] Jean Leduc, « La construction historique des cadres de la périodisation », Atala Culture et sciences humaines, 2015 (n°17), p. 42.

[6] Croix, Alain. « L’historien et son nombril. Essai sur la périodisation du XVIIe siècle ». Littératures classiques, vol. 34, no 1, 1998, p. 15‑25

Quelques liens et sources utiles

Le Goff, Jacques, Faut-il vraiment découper l’histoire en tranches ?, Paris, Seuil, 2016, p. 208.

Leduc, Jean « La construction historique des cadres de la périodisation », Atala Culture et sciences humaines, 2015 (n°17), p. 35-48.

Le Bihan Jean, Mazel Florian, « La périodisation canonique de l’histoire : une exception française ? », Revue historique, 2016/4 (n° 680), p. 785-812.

Croix, Alain. « L’historien et son nombril. Essai sur la périodisation du XVIIe siècle ». Littératures classiques, vol. 34, no 1, 1998, p. 15‑25.