Nous sommes aujourd’hui dans une époque où les conflits internationaux sont multiples, les revendications sociales de plus en plus grandes et où le climat devient l’enjeu du XXIe siècle.

Le pape, alors un acteur de médiation face à ces crises, doit adapter sa diplomatie et répondre aux préoccupations actuelles tout en gardant son rôle principal, qui est de protéger les intérêts de l’Église sans intervenir directement dans les conflits.

L’histoire de la diplomatie pontificale

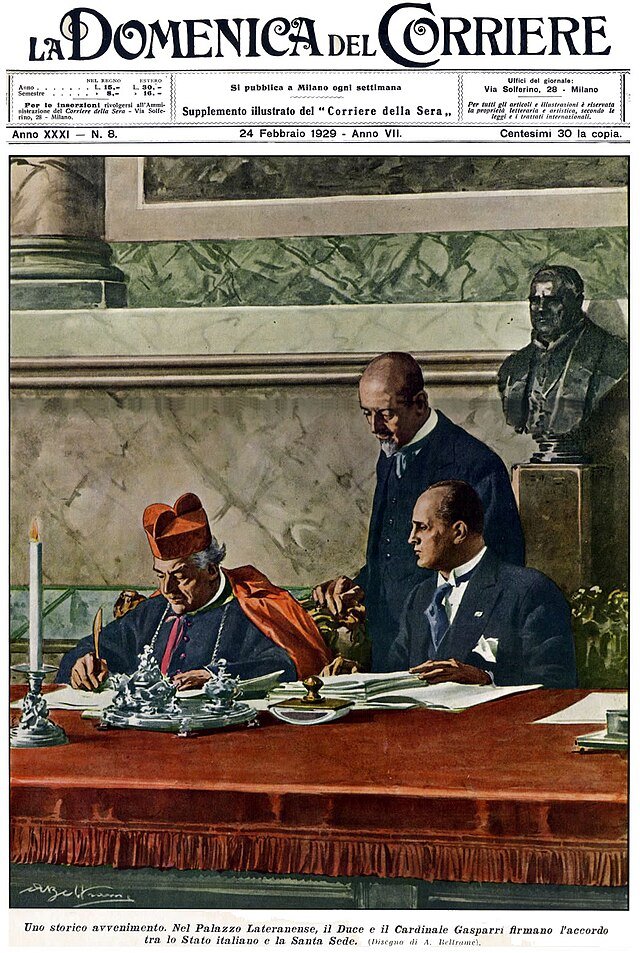

La création de l’État du Vatican fait suite à la signature des accords de Latran, le 11 février 1929, rendant indépendant le Saint-Siège par rapport à l’Italie et à tout autre État.

Le pape devient alors à la fois chef de l’Église catholique, reconnu internationalement comme entité souveraine sous l’appellation de « Saint-Siège », et chef d’État de la Cité du Vatican, qui n’a pas d’existence internationale.

Le Saint-Siège s’abstient alors de se positionner par rapport aux États en conflits, et aucun État ne peut lui demander un soutien matériel ou spirituel, comme le stipule l’article 24 des accords de Latran :

« Qu’il veut demeurer et demeurera étranger aux compétitions temporelles envers les autres Etats et aux réunions internationales convoquées pour cet objet »

De plus, le pape Paul VI, déclare lors d’un discours devant les Nations Unies en 1962 :

« [Le Saint-Siège] n’a aucune puissance temporelle, aucune ambition d’entrer avec vous [les États] en compétition. De fait, nous n’avons rien à demander, aucune question à soulever ; tout au plus un désir à formuler, une permission à solliciter : celle de pouvoir vous servir dans ce qui est de notre compétence, avec désintéressement, humilité et amour. » JOUBERT Bruno, « La diplomatie du Saint-Siège » Dans Revue Pouvoirs, 2017

En tant que chef de l’Église catholique, le pape doit se montrer actif dans les relations internationales tout en œuvrant pour la protection des fidèles et de l’Église.

C’est pourquoi, depuis le concile de Vatican en 1962-1965, c’est le pape qui oriente lui-même la diplomatie vaticane. Depuis cette date, les papes successifs ont innové dans leur diplomatie. Les voyages pontificaux deviennent alors centraux dans la diplomatie papale.

- Avec 9 voyages pontificaux hors d’Italie, le pape Paul VI a été le premier à instaurer ce type de diplomatie, modernisant l’image du pape et personnalisant ses actions.

- Au cours de ses 104 visites pastorales, Jean-Paul II a mêlé la spiritualité, la communication et l’engagement politique personnel.

- Avec seulement 25 voyages pontificaux, Benoît XVI a eu une politique plus solennelle et ecclésiastique, se montrant moins sur la scène internationale.

- Le pape François, avec 45 voyages apostoliques, a renouvelé l’image et la présentation de l’Église catholique au monde et a beaucoup œuvré au-travers de sa diplomatie.

La structure de cette diplomatie

Le pape ne peut pas agir tout seul et être au courant des affaires chrétiennes partout dans le monde. Pour cela, une structure existe pour permettre au pape d’exercer sa diplomatie.

L’organe le plus important est la Secrétairie d’État, soit le ministère des affaires étrangères du Saint-Siège, avec à sa tête l’archevêque britannique Paul Richard Gallagher.

Composée d’une cinquantaine de diplomates, chacun chargé de suivre une région du monde, ce service fait le lien avec l’Union Européenne, les institutions internationales et les États avec lesquels le Saint-Siège a noué des liens diplomatiques.

La Secrétairie d’État est composée de 2 sections. La « Première section » ou « Section pour les affaires générales » suit les affaires internes de l’Église dans les différents États.

La « Deuxième section » ou « Section pour les relations avec les États » est en charge des affaires diplomatiques.

Le pape s’appuie également sur plus d’une centaine de nonces apostoliques, qui en plus d’être chargés de la nomination des évêques, sont des ambassadeurs du pape sur le terrain.

Venus des quatre coins du monde, ces nonces disposent d’une forte expérience de terrain, leur permettant ainsi d’être à l’aise avec la plupart des contextes culturels. Leur rôle est de faire remonter vers Rome toutes les informations sur le pays et la population, qui pourraient être utiles au pape.

En plus de ses ambassadeurs, le pape s’appuie aussi les dicastères romains, chargés de coordonner l’action caritative et le développement, de promouvoir le dialogue interreligieux, d’assurer la propagation évangélique ou encore d’établir des relations avec les autres confessions chrétiennes.

Enfin, le Saint-Siège bénéficie des réseaux locaux de l’Église catholique dans le monde. Les Diocèses, paroisses, universités et écoles, hôpitaux et dispensaires, congrégations religieuses, associations caritatives et ONG catholiques, constituent des sources d’informations locales et apportent une connaissance fine des situations.

Au total, le pape dispose d’un réseau constitué de 400 000 prêtres, 5300 évêques, sans oublier les religieuses et religieux présents sur place.

Tous ces ambassadeurs, structures et acteurs locaux permettent à l’Église catholique d’exercer une influence tout en apportant des informations précises au pape, lui permettant d’établir sa diplomatie.

Le rôle du pape sur la scène internationale

Sur la scène internationale, le pape a rôle de médiateur ou de régulateur des conflits et essaye de protéger les fidèles et les intérêts de l’Église.

Le pape représente une entité spirituelle, et cherche à exercer une influence sur les affaires du monde au nom du bien commun universel. Contrairement aux États qui utilisent le Soft Power et le Hard Power, le pape dispose seulement de l’influence comme principal levier d’action.

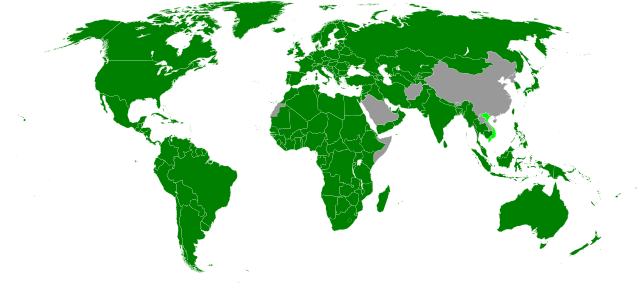

Le Saint-Siège a noué des relations diplomatiques avec 183 États, auxquels s’ajoutent l’Union Européenne, l’Ordre de Malte et d’autres institutions internationales. Cependant, des puissances émergentes ne le reconnaissent pas tels que la Chine, l’Arabie Saoudite et la Corée du Nord.

De plus, il est membre de 45 organisations internationales, figure aux Nations Unies en tant qu’État observateur depuis 1964, et est également un État observateur de la CEDEAO (Communauté Economique des États d’Afrique de l’Ouest).

L’objectif de la diplomatie pontificale est de favoriser l’Église catholique, faire reconnaître l’autorité de Rome sur les églises locales, veiller au respect des biens de l’Église, d’assurer la liberté de culte, et l’absence de discrimination envers ses fidèles.

Les peuples sont donc les préoccupations premières du pape, et les régimes ne le concerne pas.

On distingue trois principes dans la diplomatie pontificale :

- La recherche de la paix et le refus de la guerre

- Le respect de la dignité humaine et des droits de l’Homme

- Le soutien au développement humain intégral

La parole du pape, quoiqu’essentiellement pastorale, résonne auprès des populations. Cela renforce l’influence de l’Église, qui utilise sa présence locale dans le monde comme un levier de sa diplomatie.

Les caractéristiques de la diplomatie du pape François

Sous le pontificat du pape François, la défense des migrants, la lutte contre la guerre et la prolifération nucléaire sont des thèmes qui ressortent dans sa politique.

Le pape François se fait l’avocat des oubliés de la mondialisation et s’implique dans les enjeux de notre temps en rentrant dans la lutte contre le réchauffement climatique.

Il appelle aux décisions et aux actions collectives et est sensible à l’équilibre et la paix sur les continents. Il donne la parole aux exclus, aux victimes de la pauvreté, du terrorisme, de la guerre, du changement climatique, et aux réfugiés politiques.

Ses déplacements diplomatiques à Lampedusa en 2013, en République Centrafricaine ou encore en Albanie démontrent son intérêt pour les populations des régions isolés, émergentes ou pauvres.

En Amérique, le pape tente une médiation pour le retour des relations entre les États-Unis et Cuba, et agit pour promouvoir la paix intérieure au Salvador, au Venezuela, en Colombie ou encore au Mexique.

En Asie, François soutient le rapprochement diplomatique entre les deux Corée en 2018, et défend les populations chrétiennes et musulmanes maltraitées en Birmanie, en Thaïlande, au Sri Lanka ou encore au Bangladesh.

Au Moyen-Orient, le souverain pontife, essaye de relancer le dialogue islamo-chrétien en se rapprochant diplomatiquement de la Ligue Islamique mondiale, de l’Égypte ou encore des Emirats Arabes Unis.

Enfin le pape agit sur le plan politique en Afrique. Il tente d’agir et de faire de la médiation pour défendre la démocratie, lutter contre les présidences à vies et promouvoir la fin de la corruption électorale. Il milite enfin, pour une alternance politique et un multipartisme politique.

Elu le 8 mai 2025, il est encore trop tôt pour savoir la diplomatie du nouveau pape Léon XIV. Toutefois, il va devoir composer avec des défis majeurs pour l’Eglise catholique, que sont les finances, la lutte contre les abus sexuels, ou encore la baisse des vocations.

Quelques sources et liens utiles

CHELINI-PONT Blandine, « La diplomatie du pape François, entre révolution et réactions » dans Revue Internationale et Stratégique, 2020

JOUBERT Bruno, « La diplomatie du Saint-Siège » Dans Revue Pouvoirs, 2017