Njinga, reine africaine du XVIIe siècle, est célèbre pour ses exploits politiques et militaires considérables face aux colons portugais. Elle a tenté d’abolir la traite esclavagiste de son peuple par les Portugais et a introduit le christianisme dans son royaume à des fins diplomatiques.

Cependant, bien que sa puissance politique ait été comparée à celle d’Elizabeth I et de Catherine la Grande, aucune biographie n’a été écrite sur elle avant 2017. Njinga est encore aujourd’hui perçue comme une figure majeure de la résistance à l’influence portugaise et demeure le symbole de la lutte pour l’indépendance politique de l’Angola. Elle entre ainsi dans le cercle prestigieux des reines africaines ayant marqué l’histoire, à l’instar d’Amanishakhéto.

Brève histoire du Ndongo

Le royaume du Ndongo, fondé en 1515, soit un peu moins de soixante-dix ans avant la naissance de Njinga, s’est rapidement étendu grâce à des conquêtes militaires, notamment sous le règne de Kasenda, son grand-père. En 1586, trois des sept provinces du royaume étaient si vastes qu’elles étaient considérées comme des royaumes à part entière par les Européens.

L’esclavage des habitants du Ndongo a été rendu plus facile pour les Portugais du fait de l’aide apportée par le royaume voisin du Ndongo, le Kongo. Ce dernier avait passé un accord esclavagiste avec le Portugal. Il est d’ailleurs reporté qu’entre 1575 et les années 1590, jusqu’à cinquante mille Mbundus (les habitants du Ndongo) ont été exportés vers le Brésil par les Portugais.

Les relations avec le Kongo ont aussi permis au Portugal de prendre des territoires au Ndongo, malgré la résistance de Kasenga. La guerre entre les deux pays n’était pas seulement territoriale, mais aussi religieuse. De nombreux chefs provinciaux du Ndongo ont été baptisés par les Portugais, le nombre de Mbundus convertis était d’un peu plus d’un millier en 1584 et était monté à environ vingt mille en 1590.

Les femmes étaient vues comme égales aux hommes au Ndongo. Njinga a donc grandi dans un environnement où les femmes étaient conviées aux conseils politiques si elles le voulaient et où jouissaient d’une influence religieuse certaine. Njinga a d’ailleurs pu participer aux conseils de son père, le ngola (nom du roi du Ndongo), dans sa jeunesse.

L’enfance de Njinga

Étant l’enfant préféré de son père, Njinga a bénéficié de la possibilité de participer à tous les conseils qu’elle souhaitait. Cela lui a permis de développer ses compétences politiques, linguistiques, notamment le portugais, et militaires dès son plus jeune âge.

Cependant, la faveur de son père à son égard a engendré l’hostilité de ses frères et sœurs, notamment celle de son frère Ngola Mbande, qui la méprisait ouvertement.

Ngola Mbande serait même allé jusqu’à tuer le nouveau-né de Njinga et à la stériliser de force en la brûlant à l’huile chaude.

Pendant le règne de son frère, Njinga a vécu durant de nombreuses années dans le royaume de Matamba.

Celui-ci deviendra l’une de ses principales bases de pouvoir. Ce royaume, devenu indépendant entre 1530 et 1561, avait établi des relations politiques avec le Portugal et le Vatican, se déclarant favorable au christianisme.

Une arrivée au pouvoir calculée

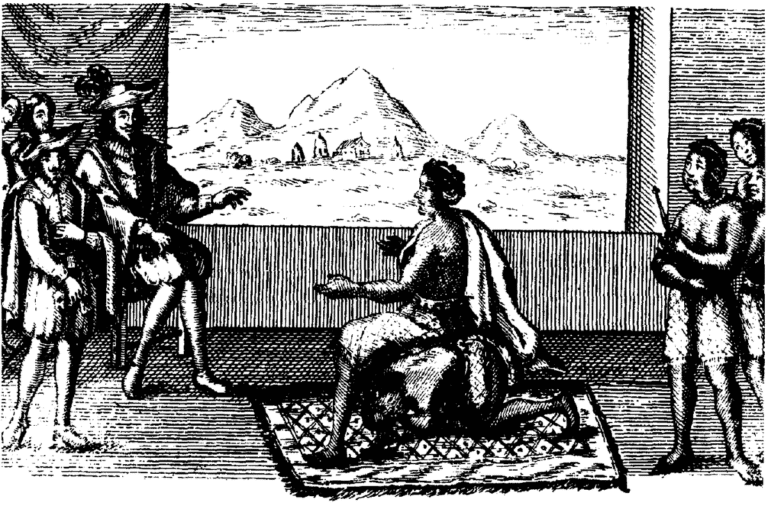

En 1621, Njinga a joué un rôle crucial dans la négociation de la paix entre son frère Ngola Mbande et le gouverneur portugais de l’Angola, João Correia de Sousa. Elle a promis de vivre en paix avec les colons, de rendre les esclaves échappés, et de soutenir les Portugais dans leurs batailles communes.

Toutefois, elle a catégoriquement refusé de payer un tribut annuel d’esclaves, affirmant que le Ndongo était un royaume non conquis et ne devait pas se rabaisser à agir comme tel. Alors, pour prouver son engagement envers la paix, elle s’est convertie au christianisme.

Cette réussite diplomatique digne de la princesse Sitt al-Mulk a malheureusement rompu l’alliance de Ngola Mbande avec les royaumes voisins hostiles au Portugal, dont l’Imbangala, déclenchant une rébellion populaire. Contraints de fuir la capitale, ils ont sollicité l’aide des Portugais, qui ont promis de leur rendre Kabasa, la capitale du Ndongo, en échange du baptême de Ngola Mbande.

Cependant, Njinga a convaincu son frère de refuser le baptême en donnant pour raisons l’attitude condescendante du Portugal à leur égard et la réticence du Portugal à tenir leur part de l’accord : les aider à reprendre Kabasa.

Il est toutefois hypothésé par Linda M. Heywood que Njinga aurait convaincu son frère de refuser ce baptême pour garder l’avantage diplomatique de son propre baptême en 1621. Elle aurait souhaité l’utiliser pour légitimer sa prise de pouvoir après la mort de son frère. Elle aurait même empoisonné ce dernier pour obtenir le titre de reine.

Consolidation du pouvoir

Njinga est devenue reine en 1624, à l’âge de 42 ans. Après son accession au pouvoir, Njinga a cherché à consolider sa position en éliminant toute concurrence, y compris son neveu et héritier de son frère. Ce neveu avait été envoyé chez l’un des anciens alliés contre le Portugal, l’Imbagala.

Elle se maria donc, après moult persuasions, avec celui qui avait pour mission de s’occuper du garçon pour pouvoir le reprendre et l’assassiner. Elle en fit de même pour toute personne tentant prendre le pouvoir à sa place ou toute personne critiquant ou dénigrant sa prise de pouvoir.

Sa seconde action majeure pour consolider son pouvoir était de retourner à Kabasa, la capitale originale de son royaume. Pour cela, elle a de nouveau ouvert la conversation avec les Portugais pour leur rappeler leur accord précédent et leur rappeler qu’une route commerciale entre les deux pays serait bénéfique pour eux. Route commerciale comprenant notamment un marché d’esclaves intéressant pour le Portugal.

Ces derniers ont refusé, tentant de retourner les vassaux du Ndongo contre elle. Cependant, cette pression a renforcé sa légitimité, de nombreux dirigeants provinciaux et esclaves portugais se ralliant à elle. Ainsi, après 1625, le Ndongo avait inversé sa situation politique, territoriale et démographique par rapport au Portugal.

Des rapports conflictuels avec les Portugais

En 1626, le Portugal a décidé d’attaquer Njinga directement dans les îles royales du Ndongo, dans lesquelles elle s’était réfugiée, afin de mettre un autre Mbundu à sa place, un qui serait plus coercitif. Les forces portugaises, cherchant à étendre leur emprise sur le Ndongo, se sont pourtant heurtées à une résistance farouche de la part des troupes de Njinga. Et, malgré la loyauté changeante de certains des Mbundus, Njinga avait l’avantage du terrain.

Le siège qui s’est déroulé de fin mai à fin juillet 1626 marquera la fin de ces affrontements. En effet, une épidémie de variole se répandant dans les deux camps a motivé Njinga à négocier une paix. Dans le but de gagner du temps pour permettre à ses loyaux sujets de s’échapper, Njinga a rendu les otages portugais qu’elle détenait. Elle s’est ensuite enfuie à son tour durant la nuit.

Après son retour entre 1627-1629 marqué par des tentatives infructueuses de négocier la paix pour retrouver son titre de reine, Njinga se retrouve une fois de plus confrontée à l’échec. Malgré ses efforts, elle est incapable de restaurer sa position de pouvoir et se retrouve impliquée dans plusieurs conflits, desquels elle parvient à échapper à chaque fois. Finalement, elle trouve refuge parmi les Imbagalas, ses anciens ennemis, en échange de son mariage avec leur chef, Kasanje.

Njinga continue néanmoins ses attaques contre les Portugais avec son armée, jusqu’à l’arrivée des Pays-Bas en Afrique centrale dans les années 1640. Elle s’allie alors à eux pour combattre les Portugais. Cette alliance lui permet de reprendre des territoires aux Portugais, dont la capitale de l’Angola portugais, Masangano, en 1647, bien que cette victoire soit éphémère, car cette terre lui est reprise l’année suivante.

En 1657, lors du traité de paix entre Njinga et le Portugal, le Ndongo est officiellement dissous et divisé en deux entités distinctes : l’Angola, sous domination portugaise, et le Matamba, dirigé par Njinga. La frontière entre les deux pays est établie le long du fleuve Lucala. Dans ce traité, Njinga insiste pour que sa famille reste au pouvoir, avec le soutien des Portugais, une clause qu’elle réussit à inclure.

Njinga et la spiritualité

Njinga s’est fait baptiser en 1621 dans une démarche diplomatique, notamment afin de superviser la propagation du christianisme sur ses terres, préférant ainsi en contrôler l’essor plutôt que de laisser les Portugais le faire. Elle a donc certes participé à l’essor du christianisme au Ndongo, mais elle l’a fait coexister avec les rites traditionnels mbundus, maintenant notamment les sacrifices humains lors des enterrements.

Dans les années 1630, après son mariage avec le chef des Imbangalas, la spiritualité de Njinga a une dernière fois évolué. Elle fusionne les traditions mbundus avec les traditions imbangalas, introduisant par ailleurs le cannibalisme aux sacrifices déjà présents dans les rites mbundus.

Il est toutefois évident que Njinga a manipulé la religion de manière diplomatique tout au long de son règne, qu’il s’agisse du christianisme ou des croyances mbundus, pour obtenir le soutien dont elle avait besoin. Et d’ailleurs, dans les années 1640, cette dernière a utilisé l’atout que représentait son baptême chrétien pour obtenir la reconnaissance de son règne par le pape, ce dernier favorisant le christianisme en Afrique plutôt que la foi jésuite des colons portugais.

Njinga, la reine devenue symbole de l’Angola

Les Africains réduits en esclavage par les Portugais, notamment à destination des États-Unis, provenant du Ndongo à l’époque de Njinga ont emporté avec eux les souvenirs et les récits de cette puissante figure politique féminine.

De plus, cela fait quelques années déjà que les États-Unis cherchent à redécouvrir l’histoire à travers les figures féminines majeures, qu’elles soient américaines comme Ruth Bader Ginsburg ou africaines comme Njinga. En effet, il semble important pour les Afro-américains de redécouvrir les origines de leurs ancêtres.

Alors, une figure féminine ayant autant impacté l’histoire de l’Afrique Centrale était sûre d’éveiller leur intérêt.

Et si Njinga n’aura malheureusement pas réussi à reprendre les terres de ses ancêtres, elle aura laissé une empreinte indélébile dans l’histoire de l’Angola, en témoigne la statue à son effigie dans la capitale angolaise.

Elle incarne toujours la lutte acharnée contre l’occupation portugaise, étant désormais remémorée en tant que figure emblématique de la résistance africaine.

En outre, elle a marqué les esprits par ses prouesses militaires, politiques, ainsi que la création d’une nouvelle spiritualité. Cette nouvelle spiritualité basée sur des traditions africaines, perçue comme barbares par les Européens, aura aidé Njinga à être vue comme une figure à craindre.

Njinga est alors demeurée une figure africaine redoutable et respectée, dont la réputation perdure encore aujourd’hui.

Quelques sources et liens utiles :

Heywood, Linda M., Njinga of Angola: Africa’s Warrior Queen. Cambridge, Harvard University Press, 2017.

W. G. L. Randles, « De la traite à la colonisation : les Portugais en Angola. » Annales. Histoire, Sciences Sociales, vol. 24, no. 2, 1969, pp. 289–304.