Napoléon Bonaparte : entre mythe national et machine impériale

Il est partout. Dans les manuels, les films, les discours, les controverses. Cité en exemple ou dénoncé comme tyran, Napoléon Bonaparte continue d’aimanter les regards. On scrute sa carrière comme on lirait une tragédie antique : ascension fulgurante, règne absolu, chute finale. Mais derrière le personnage de roman, il y a un homme d’État, un stratège, un législateur, un communicant hors pair — et un produit direct de la Révolution qu’il prétendra clore.

Comprendre Napoléon, ce n’est pas choisir un camp. C’est reconnaître la complexité d’une trajectoire qui mêle génie tactique, autoritarisme assumé, et capacité unique à réécrire sa propre légende, y compris depuis l’exil.

L’enfant de la Révolution

Il naît en 1769, quelques mois après le rattachement de la Corse à la France. Fils de petit notable, il s’inscrit dans la noblesse de robe. Formé à Brienne puis à l’École militaire de Paris, il entre dans l’armée royale, mais c’est la Révolution qui le propulse.

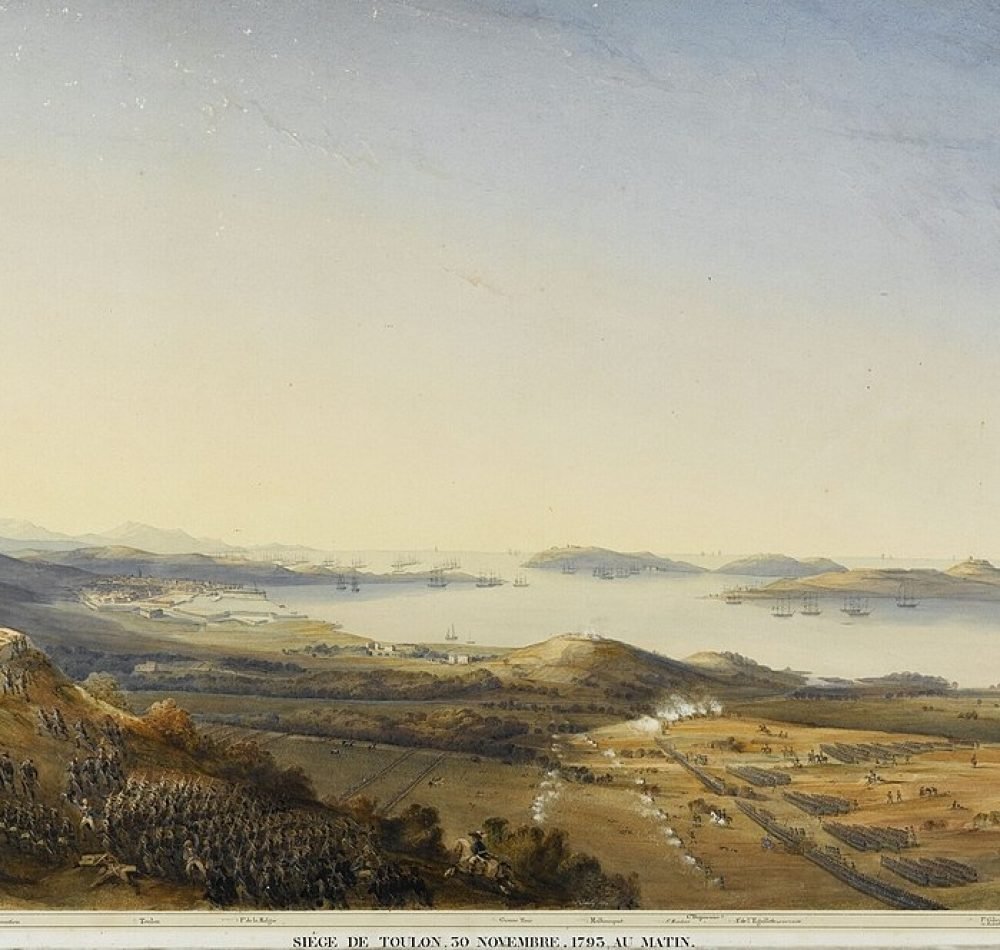

En 1793, il s’illustre à Toulon, devient général à 24 ans. En 1795, il réprime brutalement une insurrection royaliste à Paris. Sa carrière se joue alors entre les lignes : loyauté au Directoire, mais distance avec les factions. Il se construit comme un homme d’ordre dans une époque de chaos.

La campagne d’Italie en 1796 le révèle. Victoires éclatantes, proclamations aux troupes, pillage organisé : Napoléon devient un nom. En Égypte, il échoue militairement, mais ramène avec lui les scientifiques, la pierre de Rosette, et un imaginaire orientaliste dont l’Europe ne se remettra pas.

Le coup d’État du 18 Brumaire

La République est exsangue. Les caisses sont vides, la méfiance partout. Napoléon rentre d’Égypte, manœuvre, joue des rivalités. Le 18 Brumaire (9 novembre), il renverse le Directoire et impose un Consulat. Il ne s’agit pas d’un retour à la monarchie, mais d’une concentration du pouvoir autour d’un seul homme.

Dès lors, tout passe par lui. La Constitution est rédigée sur mesure. Il devient Premier Consul, puis Consul à vie, enfin Empereur en 1804. Le sacre, en présence du pape, est soigneusement orchestré : il se couronne lui-même. Le geste est clair. L’Église légitime, mais ne commande plus.

Réformes et ordre intérieur

On réduit souvent Napoléon à ses guerres. C’est oublier la profondeur de ses réformes intérieures. Il refonde l’administration, crée les préfets, impose le Code civil (1804), institue les lycées, la Légion d’honneur, la Banque de France. Il réorganise le territoire, centralise l’État, discipline l’économie.

Le Concordat de 1801 rétablit le culte catholique, mais le clergé devient un corps administratif. L’Église obéit ou se tait. Les opposants, eux, sont surveillés, déportés, parfois exécutés. La presse est muselée. Le suffrage universel est conservé… mais vidé de sa substance.

Napoléon gouverne par la loi, mais aussi par la peur. Il promet la stabilité, et la fournit. Mais au prix d’un étouffement de toute dissidence.

Une guerre presque permanente

De 1803 à 1815, l’Europe est en guerre. Seule interruption : la paix d’Amiens, brève trêve avec l’Angleterre. Le reste du temps, Napoléon affronte tour à tour les coalitions formées par l’Autriche, la Prusse, la Russie, l’Espagne et le Royaume-Uni.

Les victoires s’enchaînent : Austerlitz (1805), Iéna (1806), Friedland (1807). Chaque bataille est l’occasion d’une mise en scène du génie stratégique. L’armée impériale se nourrit de la légende de son chef. Le modèle se répète : conquête, traité, mariage politique, redistribution des trônes.

Mais cette mécanique s’enraye. En Espagne, la guerre devient asymétrique, populaire, ingagnable. En Russie, la campagne de 1812 vire au cauchemar : Moscou incendiée, retraite sanglante, perte massive d’hommes. L’armée n’est plus invincible.

La chute, l’exil, le retour

1814 : les Alliés entrent à Paris. Napoléon abdique. Il est exilé à l’île d’Elbe. Mais il n’abandonne rien. En mars 1815, il revient, sans tirer un coup de feu. Les troupes envoyées contre lui se rallient. C’est l’épisode des Cent-Jours.

Mais l’Europe n’a pas oublié. À Waterloo (18 juin 1815), l’armée française est battue. Napoléon abdique à nouveau. Cette fois, l’exil est définitif. Il est envoyé à Sainte-Hélène, rocher battu par les vents, loin de tout. Il y meurt en 1821.

Mais entre-temps, il rédige ses Mémoires, dicte sa légende, reconstruit son image. L’homme vaincu devient le martyr de la liberté contre les rois, le modernisateur incompris, le héros déchu.

Mémoire impériale, mémoire fragmentée

Napoléon laisse un héritage ambigu. En France, il est à la fois fondateur d’un État moderne et fossoyeur de la République. Il incarne l’ordre, mais aussi l’autoritarisme. Il a construit un appareil juridique durable, mais au prix d’une militarisation extrême de la société.

Ses campagnes ont coûté la vie à des centaines de milliers de soldats français, mais aussi à des civils dans toute l’Europe. L’Empire a pillé, imposé, réorganisé, mais aussi brisé des équilibres anciens.

Dans les colonies, le rétablissement de l’esclavage en 1802, après son abolition par la Convention, laisse une trace profonde. À Haïti, les troupes envoyées par Napoléon sont repoussées. Le pays devient indépendant en 1804. L’empereur, ici, est le nom du retour à la chaîne.

Réceptions contemporaines

Napoléon fascine toujours. Ses campagnes sont analysées dans les écoles militaires. Sa vie inspire romanciers, historiens, cinéastes. Chaque anniversaire, chaque statue, chaque mention de son nom suscite des débats. Qui célèbre-t-on ? Le stratège ? Le dictateur ? Le législateur ?

La question n’est pas tranchée. Elle ne le sera sans doute jamais. Car Napoléon, plus que tout autre personnage de l’histoire de France, incarne les tensions du pays avec lui-même : entre république et monarchie, centralisation et liberté, grandeur et violence.