La mort d’Aldo Moro, qui s’apprêtait à être élu président du conseil, tué par les Brigades rouges après avoir été détenu deux mois dans un appartement à Rome. La tragédie marque « point culminant » (pour reprendre une expression de Leonardo Sciascia) des années de plomb, où groupes d’extrême droite/et d’extrême gauche s’affrontent dans une quasi-guerre civile qui fit 351 morts (Della Porta, Rossi 1984 ; Ceci 2013).

Les années de plomb par certains traits sont la continuité d’une autre guerre civile, celle des partisans contre les fascistes/nazis que l’Italie a toujours préféré appeler guerre de libération.

Fin de la guerre, mais pas des idées

En effet, au sortir de la guerre, l’Italie invente le mythe de la brava gente selon laquelle les crimes des fascistes sont imputés au nazisme et à l’occupant allemand. Mais il s’agit bien là d’une unité de façade pour cacher les fractures au sein de la société italienne et fonder la première République sur le mythe d’une Italie démocratique et antifasciste. Les mythes sont nombreux pour bâtir l’Italie, notamment la gastronomie italienne. Longtemps considérée comme un simple terme géographique, l’Italie, doit se bâtir et s’unir.

Comme le souligne l’historien Claudio Pavone, la guerre des partisans avait plusieurs dimensions : patriotique (le combat contre une force étrangère de l’aile démocrate soutenue par l’axe américain), civile (contre les soutiens au régime fasciste allié alors avec l’occupant allemand), et de classe : les masses populaires communistes créent leur propre armée de partisans rejoignant en 1943 le CLN (Comité de Libération Nationale), sous l’impulsion du PCI (Parti communiste Italien).

En avril 1944, Togliatti, leader emblématique du PCI, contraint par les ordres de Staline, se plie au « tournant de Salerne » : les communistes devront se joindre à un Gouvernement d’unité nationale avec les démocrates chrétiens et le roi Badoglio à l’issue du conflit. Cette position est loin de faire l’unanimité chez les communistes car une large partie aspire à la révolution prolétarienne.

En effet, lorsque le régime s’effondre « tout est possible ». La fin du fascisme laisse un vide, le PCI, abritant le plus grand parti communiste d’Europe, sort de la clandestinité. Ses militants de base créent des tribunaux populaires antifascistes, pour liquider les ex-collabos et fascistes.

Les ouvriers sont armés : occupant les usines, menacent de prendre le pouvoir en poussant à l’insurrection les grandes villes ouvrières comme Turin, Naples ou encore Gênes.

Les débuts de la première République

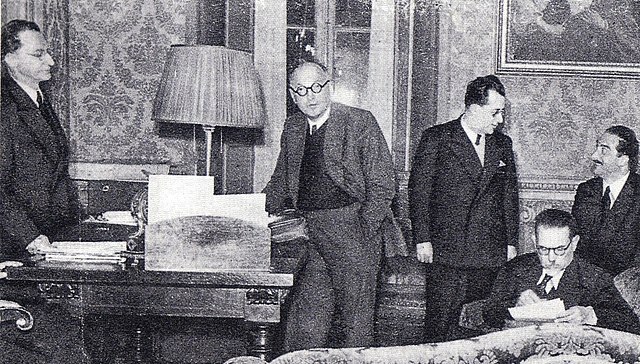

En 1946, on organise des élections qui consacrent la démocratie chrétienne avec 37,2% des suffrages, contre 18,7% pour les communistes et 20,7% pour les socialistes. Les deux partis de gauche cumulés ayant autant de voix que la Démocratie Chrétienne. Mais conformément à la volonté des alliés, les trois formations forment un Gouvernement de coalition, dirigé par Alcide De Gasperi.

De ce fait, le PCI se conforme à la volonté des alliés et désarme les partisans pour fonder une nouvelle République. Dans la foulée, un référendum est organisé pour le maintien ou non de la monarchie. 53% des électeurs ne veulent plus du roi : la première République a alors toute sa légitimité institutionnelle et le PC avait depuis longtemps renoncé à tout espoir révolutionnaire.

Cependant, certains continuent la lutte armée : Volonta Rossa, groupe d’extrême- gauche, s’en prend au MSI (Mouvement Social Italien), prônant ouvertement le retour au régime fasciste contre lequel Volonta Rossa mène des actions armées, condamnées par le PC. Cette tension entre la base et la direction du PC persiste longtemps au cours de l’après-guerre, notamment en raison de cette complaisance face aux fascistes.

L’amnistie Togliatti

En 1946, alors que l’Allemagne fait table rase du nazisme au cours des procès de Nuremberg, les Italiens s’apprêtent à faire de même et veulent juger les anciens collaborateurs ainsi que les fascistes. De l’autre côté de la frontière italienne, dans les Balkans, les partisans prennent le pouvoir avec le général Tito pour instaurer un régime communiste. Les Alliés craignent que d’éventuels procès antifascistes ne se transforment en tribune pour les communistes et font pression sur le Gouvernement pour que le procès n’ait pas lieu.

À l’époque, le PCI veut apparaître comme un parti responsable sans la moindre ambition insurrectionnelle, Togliatti, leader du Parti communiste se charge de rédiger un projet de loi appelé « amnistie Togliatti » graciant les crimes politiques commis avant 1944 condamnable à moins de cinq ans de prison.

Rapidement, l’amnistie se traduit par la réintégration d’une partie de l’ancienne bureaucratie fasciste alors que les partisans avaient pu accéder au plus haut poste de l’État. Le remplacement a lieu jusqu’au sommet de l’État. Carlo Lavagnino, chef de la police auxiliaire est licencié, remplacé par Russo ancien chef de la police fasciste en Afrique Orientale, connu pour ses méthodes racistes et coloniales.

Le même jour, 20 août 1946, les partisans du Piemonte de Santa Libera, reprennent les armes pour s’opposer à cette nomination, ils montent sur les collines vont jusqu’à assiéger.

Les protestations se propagent au nord de l’Italie, mettant à mal l’unité post Libération, le Gouvernement déploie alors l’armée, on craint une guerre civile, le leader socialiste Nenni arrive à convaincre les partisans de ne pas agir immédiatement

Alice Diacono, Il fatto quotidiano

Les ex partisans déposent les armes avec une certaine amertume, notamment en Émilie-Romagne, terre du PC, mais aussi de la répression fasciste. Une autre sorte de guerre civile commence, l’objectif est d’éliminer les communistes du pouvoir et d’éviter toute dégénérescence révolutionnaire.

La menace communiste

Le PC devient l’ennemi public numéro un et subit une véritable épuration pour être éloigné du pouvoir.

Le 30 avril 1947, au début de la Guerre froide et juste après l’élaboration de la doctrine Truman affirmant la nécessité d’éviter la propagation du communisme en Europe de l’Ouest, Alcide de Gasperi, leader de la DC et Premier ministre, met fin à la coalition avec le PCI et le PSI (Parti socialiste italien). Les communistes quittent le Gouvernement et n’y retournent plus malgré leurs efforts pour apparaître responsables.

L’équilibre de la première République est alors trouvé : la Démocratie chrétienne reste le parti du Gouvernement, le PCI en deuxième parti exclu du pouvoir, et le PSI en pivot ayant parfois l’opportunité de participer à des gouvernements de coalition.

En 1948, de nouvelles législatives ont lieu, les Américains craignent de voir l’Italie passer aux mains des communistes. Le sous-secrétaire d’État américain avait même mis en place un plan pour empêcher la montée au pouvoir des communistes.

Il était clair que les États-Unis d’Amérique ne permettraient en aucune circonstance que les communistes parviennent au pouvoir en Italie.

Comme le dit l’historien Éric Hosbawm

À partir de la Guerre froide, on voit naître une réelle peur anticommuniste qui a probablement mené à la tentative d’assassinat de Togliatti par un illuminé. L’information déclenche un des plus grands mouvements spontanés de l’Italie. Partout des manifestations éclatent, les ouvriers de la FIAT à Turin séquestrent le directeur général de l’usine. La presse non-communiste suspecte alors le PCI de vouloir mener une insurrection, l’état de siège est décrété.

On compte 62 morts (dont 48 communistes), 3 126 blessés (dont 2 367 communistes) et 92 169 arrestations (dont 73 870 communistes). La répression de par son ampleur a des aspects de guerre civile anticommuniste, alors de lutte contre la « cinquième colonne », mais aussi social, réprimer pour mieux réindustrialiser le pays qui s’industrialisait à grand pas.

On voit bien le climat de violence dans lequel était plongée l’Italie. Au sortir du coma, Togliatti appelle au calme et le PC réussit à apaiser la colère des ouvriers. » (Fabien Archambault, « On a tiré sur Togliatti ! » La difficile interprétation de l’attentat du 14 juillet 1948).

De plus, une véritable chasse aux communistes se déclenche au niveau judiciaire. L’amnistie profite plus aux fascistes qu’aux résistants. Pour éloigner les communistes, certains partisans sont alors incarcérés pour des crimes commis lors de l’occupation. Tuer un policier pendant l’occupation est considéré comme un délit. On dépolitise ainsi la résistance italienne.

La répression des ex partisans devient alors systémique. De 1947 à 1953, alors que les prémices de la guerre froide exacerbaient le conflit entre la démocratie chrétienne et le PCI, Mario Scelba conduisit une répression féroce à l’encontre des communistes et des syndicalistes.

Durant ces années, les troupes d’intervention spéciale de la police italienne renvoyèrent les ex-partisans et recrutèrent d’anciens militants de la république de Salò et d’anciens PAI (membres de la police coloniale du régime fasciste) afin de réprimer avec violence les nombreuses manifestations. Si les historiens ne s’entendent pas sur le nombre exact de victimes, tous s’accordent sur l’ampleur de cette répression. Selon Giovanni De Luna, entre janvier 1948 et septembre 1954, il y eut 75 morts, 5 104 blessés, 148 269 personnes arrêtées et 61 243 condamnations liées à des actions syndicales et à des contestations publiques.

Le monde de la Résistance fut particulièrement touché par cette répression : entre 1945 et 1953, 1697 partisans, parmi lesquels 1439 communistes, furent arrêtés totalisant 5806 années de prison. Au cours de l’année 1951, de nombreux conseils municipaux communistes, démocratiquement élus, furent même dissous pour des raisons « d’ordre public ». La répression dont les anciens partisans firent l’objet accrédita chez eux l’idée qu’il existait une continuité entre le régime fasciste et la Première République des démocrates-chrétiens. De manière significative, les foyers d’émergence des Brigades rouges sont aussi les lieux de cette histoire déniée.

Le refus des années de plomb, Lynda Dematteo

Les années 50 en Italie

Au sortir de la guerre l’Italie souffrait de famine, de malnutrition, surtout dans le sud. Les chiffres sont à cet égard frappant : « La situation générale est bien présentée par l’« Enquête parlementaire sur la misère » de 1951 et 1952 qui affirme que sur un peu moins de 12 millions de famille, 4,4 millions ne consomment jamais de viande et 3,2 millions n’en consomment qu’une seule fois par semaine. 58 pourcent des familles du sud ont un niveau de consommation très bas, 19 % dans le Centre et 7 % dans le Nord.» Selon Les transformations de la société italienne, de Guido Crainz.

Ceci amène ces jeunes à migrer vers le nord industriel de l’Italie, et à se retrouver du jour au lendemain dans des usines où les rapports et les conditions de travail sont d’une rare violence. Ils exercent des emplois de manœuvre sans la moindre qualification, interchangeables, ils sont éloignés en même temps des syndicats qui sont alors monopolisés par les ouvriers les mieux lotis. Le pays s’industrialise, c’est le miracle italien.

La naissance d’une nouvelle classe

À Turin, bastion de l’industrie automobile, le 8 juillet 1962 de jeunes métallurgistes majoritairement issus du sud déclenchent une grève. Dès le matin, la situation est tendue sur les piquets de grève aux quatre coins de la ville et devant les usines des dirigeants sont violentés. Les ouvriers des usines de Turin convergent vers la Piazza Statuto. La situation dégénère vite : les ouvriers affrontent la police, armés de chaînes de vélo, les forces de l’ordre répliquent à coup de gaz lacrymogène et de crosse de fusils. Il sera constaté plus de mille arrestations.

Mais le plus frappant est la réponse de la gauche institutionnelle : « Le PCI est pris de surprise par cette radicalité qu’il ne réussit pas à contrôler, et son journal l’Unité du 9 juillet définit la révolte comme une « tentative d’émeute de la part de provocateurs » , et les manifestants comme « éléments contrôlés et désespérés », « petits groupes d’irresponsables ». (Torino luglio 1962, nella rivolta di piazza Statuto esplode la rabbia dell’operaio massa, Franco Astengo).

En revanche, l’événement constitue un tournant pour le courant opéraïste (groupe d’universitaires et d’étudiants d’extrême gauche s’employant à étudier la condition ouvrière) voyant les ouvriers se détacher de leurs directions syndicales qui méprisent ces jeunes « terroni » (insulte répandue dans le Nord pour désigner les méridionaux).

Une partie du mouvement décide alors de passer de l’étude de la condition ouvrière à la nécessité d’organiser « l’ouvrier masse » c’est-à-dire les travailleurs non qualifiés les plus aptes à mener des mobilisations explosives. Il sera la figure sociale des années 70 et arrivera à rencontrer une partie du mouvement étudiant.

Les Années 60 et l’alliance ouvrier étudiants

Dans les années 60, les étudiants connaissent les mêmes problématiques qu’en France : augmentation du nombre d’étudiants sans augmentation proportionnelle des moyens et des opportunités. Cette jeunesse, à l’image de la société, aspire à de nombreux changements, par exemple l’égalité des sexes, la liberté sexuelle…. De là naissent localement de nombreuses organisations d’étudiants à gauche de la gauche comme Lotta Continua, Potere Operario.

Une partie de la jeunesse de gauche se détourne du PC, considéré comme partie intégrante des institutions, fondant une gauche extra-parlementaire. On y trouve des étudiants, des intellectuels principalement implantés au nord dans le triangle industriel à Gênes, Milan, Turin, Padou. Même s’ils appellent à la révolution, ils ne prônent pas la violence directe et la majorité de leurs actions est concentrée dans la vente de journaux.

Cependant, il n’est pas rare de voir des manifestations étudiantes ou ouvrières dégénérer. Car tout au long des années 60, la colère ouvrière ne cesse d’augmenter et s’étend à des secteurs encore peu concernés par la mobilisation. En Sicile, à Avila, la police tire, en 1968, sur deux ouvriers agricoles protestant contre la fermeture d’une entreprise.

Dans la petite ville conservatrice vénitienne de Valdagno, les ouvriers qui jusque-là s’accommodent du mode de production paternaliste, déclenchent une grève, affrontent la police et déboulonnent la statue du fondateur de l’usine.

Comme dans le film La classe ouvrière va au paradis (célèbre film décrivant à merveille la situation italienne), les étudiants se réunissent devant les portails des usines pour se joindre aux ouvriers, eux-mêmes sensibles aux mots d’ordre radicaux des étudiants. Le PC connaît alors une forte fronde à gauche avec la création en 1969 du journal il manifesto publié par des dissidents du PC critiquant ouvertement la ligne consensuelle du parti.

Lors de l’automne chaud de 1969 naissent partout en Italie les assemblées ouvriers-étudiants, qui donnent lieu à une coordination à Turin et réunissent tous les délégués des quatre coins de l’Italie. C’est ce qui est largement éludé dans le discours actuel à propos des années de plomb en Italie : l’alliance ouvriers-étudiants.

Donc, à la veille des années de plomb, le climat social est explosif. On comprend aisément la menace directe de ce mouvement regroupant, indépendamment de toute médiation politique, ouvriers et étudiants.

Alors que les protagonistes subissent déjà une énorme répression, on observe, au cours des années 60, un regain des actions violentes de bandes néo-fascistes qui ne veulent pas laisser du terrain à l’extrême gauche.

Piazza Fontana : le début des années de plomb

Le 16 décembre 1969, l’attaque de Piazza Fontana à Milan tue 16 personnes. Dans un premier temps, imputées aux anarchistes, les enquêtes révéleront qu’un groupe d’extrême droite en était à l’origine pour discréditer la gauche, faire régner la terreur et légitimer l’arrivée d’un Gouvernement autoritaire rétablissant l’ordre. L’attentat permet 4 000 arrestations de militants de gauche, un des accusés à tort se suicide au cours de son interrogatoire.

Les attentats de la Piazza Fontana font remonter la peur d’un coup d’État. Il faut rappeler le contexte : la première République n’a guère plus de vingt ans et l’Italie reste marquée par l’expérience fasciste. D’autant plus que l’État italien comprend de nombreux éléments qui n’ont pas totalement rompu avec le fascisme. À cela, s’ajoutent le développement du MSI, (Mouvement Socialiste Italien) et l’augmentation d’agressions fascistes tout au long des années 60.

Par ailleurs, des rumeurs de coup d’État circulent déjà depuis plusieurs années dans la presse révolutionnaire. Celles-ci ne sont pas toutes totalement infondées : on rappellera la divulgation en 1964 du « plan Solo » visant à prévenir un coup d’État communiste. Le commandement des carabiniers, Giovanni Di Lorenzo veut prendre l’ensemble des bâtiments du PCI et PSI pour les transférer en Sardaigne dans les locaux du groupe Gladio (groupe d’extrême droite suspecté d’avoir des liens avec la CIA).

Ceci a également alimenté nombre de théories dites dietrologiste (c’est-à-dire se concentrant sur ce qu’il y a « dietro », signifiant derrière en italien) selon lesquelles une partie de l’appareil d’État, en lien avec la CIA, aurait entretenu un climat de peur, via la dite stratégie de la tension, afin de faciliter l’arrivée au pouvoir d’un régime dictatorial, comme en Grèce en 1967.

Le développement de ces théories est particulièrement fécond aujourd’hui et réduit les séries d’affrontement entre l’extrême droite et l’extrême gauche à l’intervention de forces étrangères. C’est la thèse que défend Giorgio Galli dans son livre Piombo Rosso.

Même si le contexte de la Guerre froide joue un rôle primordial, on ne peut réduire les conflits à une ingérence étrangère, surestimant le poids de celles-ci, tout en sous-estimant le fait que pour avoir une influence il faut avoir une base prête à suivre les ordres. On ne peut donc séparer relation internationale et politique intérieure, surtout en période de Guerre froide où les deux sont intrinsèquement liés. Encore une fois, le but d’une telle théorie est de gommer les divisions au sein de la société italienne.

Quoi qu’il en soit : on observe une montée des tensions entre l’extrême droite et la gauche, et si la CIA ou d’autres forces obscures s’appuient sur ces groupes pour affaiblir l’extrême gauche et le mouvement social, ils restent bien enracinés dans la société italienne.

Le passage à la lutte armée

En réaction à la répression et aux menaces d’extrême droite, certains groupes passent à la lutte armée, le 17 septembre 1970 naissent les Brigades Rouges en Émilie-Romagne (région fortement marquée par la répression fasciste). L’acte fondateur de l’organisation sera l’incendie d’une voiture d’un cadre de l’usine Siemens.

Ce tournant n’est pas l’apanage de quelques illuminés, on constate un renforcement armé de tous les courants de la gauche extra parlementaire, la majorité de ceux-ci ne devient pas des groupes paramilitaires, mais renforce leur service d’ordre armé de cocktails Molotov ou autres armes artisanales.

Si cette violence peut paraître particulièrement choquante, il ne faut pas oublier que le pays sortait d’une guerre civile entre partisans et fascistes et d’une situation où la majorité de la population vivait bien en deçà du seuil de pauvreté.

De plus, les groupes les plus radicaux comme les Brigades Rouges trouvent un large écho non seulement dans le monde étudiant, mais aussi dans le monde ouvrier. En effet, les mouvements sociaux étaient déjà ponctués d’une certaine violence, et les BR créent des comités dans de nombreuses usines et gagnent nombre d’ouvriers à leurs idées. Si leur groupe paramilitaire réunit quelques centaines de « soldats », leurs sympathisants dans les usines/universités se comptent à plusieurs dizaines de milliers.

Ce qui rend la violence d’autant plus acceptable est que les rapports ouvriers patrons n’étaient pas aussi institutionnalisés que de nos jours. Il n’était pas rare de s’en prendre aux jaunes ou physiquement à un chef, de voir des affrontements avec la police.

La violence faisait déjà partie du répertoire d’action du mouvement ouvrier. Les actes des BR comme le montre l’historienne Isabelle Sommier dans son article La Résistance comme référence légitimatrice de la violence. Le cas de l’extrême gauche italienne, 1969-1974. Ces méthodes étaient souvent acceptées de la part des ouvriers même s’ils n’étaient pas d’accord avec les méthodes ils les percevaient comme partie intégrante du mouvement : « elles [les luttes] reprennent des formes de luttes relativement spontanées et diffuses à l’époque, telle que la destruction d’automobile le saccage des sièges des organisations adverses ».

À cette époque, une partie de la jeunesse et des classes populaires usait de la violence dans un continuum qui pouvait aller de la participation à des manifestations dégénérant en affrontement avec la police qui firent plusieurs dizaines de morts), aux coup-de-poing contre les fascistes, jusqu’à l’adhésion aux Brigades rouges, groupe paramilitaire qui était en fait la pointe la plus radicale d’une Italie en colère.

La filiation historique

Ces étudiants reprennent l’ensemble des symboles des partisans : les chants, les symboles le langage. Ils s’inscrivent dans l’histoire de la gauche italienne et des partisans. Souvent issus de familles communistes, ou d’ex partisans, ils reprennent les chants slogan. De cet épisode historique (1943-45), l’extrême gauche s’inspire pour le choix des sigles (Nuova Resistenza, Brigate Rosse, Gruppe di Azione Partigiane), elle reprend délibérément l’adversaire originel (les fascistes), les chants (Fischia il vento, Bella ciao), l’organisation (clandestinité, formations en petites unités), les modes d’actions et les formes de revendications de la résistance.

Selon Isabelle Sommier.

Ainsi resurgit un vieux tourment de la gauche depuis l’après-guerre, qui donne naissance à ces groupes armées se revendiquant de l’héritage des partisans.

« Il se fonde sur la déception provoquée par l’absence de transformations économiques et sociales dans l’Italie libérée, voire la renonciation à tout débouché révolutionnaire de la guerre partisans. Cette amertume sous tend avant tout une critique de la politique du PCI, qui s’attacha à partir de 1944 à freiner les espoirs insurrectionnels de ses troupes. et condamna les groupes dissidents décidés à poursuivre leur action au-delà de la Libération. On retrouve l’argument en filigrane chez les brigades rouges, dont une partie est issue de la fédération de jeunesse du Parti communiste d’Emilie Romagne, région particulièrement touchée par la répression allemande et sensible aux idées révolutionnaires.

La Résistance comme référence légitimatrice de la violence. Le cas de l’extrême gauche italienne, 1969-1974, Isabelle Sommier

De par leur combat antifasciste, les protagonistes se voient comme les héritiers des partisans trahis par leur direction à la libération. Ils réhabilitent ainsi les récits de la résistance trahie. On voit bien que cette violence provient de cette tension depuis l’après-guerre entre le PCI et la gauche extra parlementaire.

Ainsi, les BR ne sont pas des acteurs extérieurs mais correspondent bien à « l’album de famille de la gauche » (comme le souligne un célèbre billet parui dans le quotidien Il manifesto) partageant une histoire commune. C’est là la spécificité de l’Italie contrairement à la France où le PC avait globalement réussi à capter et à canaliser la colère ouvrière, grâce à une politique plus contestataire.

Berlinguer le choc pétrolier

En 1973, le choc pétrolier plonge l’Italie dans une grave crise : la forte inflation, les usines commencent à fermer, la classe ouvrière perd alors sa capacité de négocier, soumise désormais à une concurrence mondiale de plus en plus féroce. Les luttes se font de plus en plus défensives.

Dans le même temps, au Chili, la CIA avec le Général Pinochet a fomenté un coup d’État, relançant les craintes de l’extrême gauche et du PC qui en tirent des leçons différentes. Berlinguer secrétaire général du PCI, soutient alors la stratégie du compromis historique : appuyer un Gouvernement de coalition avec la Démocratie chrétienne afin de rassurer les Américains et les élites italiennes sur une potentielle insurrection, et ainsi éviter un coup d’État.

Pour les dissidents du PC, cela revient à abdiquer les revendications sociales, d’autant plus dans un contexte de crise.

En réaction à cela des délégués ouvriers organisent le mouvement autonome en 1973 où 400 délégués se réunissent à Bologne, joint par des comités de quartier. La ligne modérée du PC pousse ces groupes à se radicaliser. En raison de la crise économique les années suivantes, les luttes déclinent. Les protestataires tout comme les dirigeants de groupes extra parlementaires théorisent alors que la lutte doit sortir des usines pour se dérouler au cœur de la ville, centre du nouveau capitalisme comme l’explique le philosophe et militant politique Tony Negri.

De manière concrète cela se traduit par le fait qu’en 1976 des bandes de jeunes défendant l’émeute se joignent au mouvement, qui se fait alors de plus en plus violent, comme le décrit le site des archives révolutionnaires, dans l’article « Autonomie italienne 1973/79 ».

Dès les premiers mois de 1976 et pendant les années suivantes, avec le soutien de militants toujours plus nombreux, notamment dans les grandes villes mais aussi en province, l’Autonomie est capable d’organiser ses propres manifestations, au cours desquelles les attaques – avec incendies, pillages, dévastations et fusillades – deviennent toujours plus fréquentes. Les cibles sont parfois institutionnelles, d’autres fois non: le siège des partis, notamment de la Démocratie chrétienne et du Mouvement social [parti fasciste], les préfectures, les casernes et les commissariats de police, les locaux des associations d’industriels, des journaux, des «repaires du travail au noir», les bars fréquentés par les militants et les sympathisants de droite, etc. Par ailleurs, des supermarchés et des magasins de luxe sont vidés, des agents de polices privées et des vigiles désarmés, des armureries dévalisées.

« Autonomie italienne 1973/79 »

Le 14 mai 1977 à Milan des manifestants convergent vers la prison pour libérer des militants emprisonnés, Giuseppe Memeo militant d’autonomie Operaia, est pris en photo, cagoulé avec un P38 à la main pointé sur la police. Au cours de la même manifestation un agent de police est tué ainsi qu’un joaillier. La photo deviendra un mythe, et « Lors de chaque manifestation, des groupes masqués menacent la police en imitant de leurs doigts la forme du P38. Mais ensuite, de réels P38 commencent à remplacer les cocktails Molotov, notamment dans les manifestations de Bologne et de Milan. » (cf lien vers le site des archives révolutionnaires).

Refus de négocier

En 1978, Aldo Moro, cadre de la Démocratie chrétienne, s’apprête à être élu avec le soutien des communistes. Fait historique : le PCI n’a plus jamais fait partie de la majorité gouvernementale depuis 1948 bousculant également l’équilibre de la première République.

La coalition est loin de faire l’unanimité : Washington voit d’un mauvais œil une alliance avec un Parti communiste en pleine Guerre froide. Aldo Moro a très bien compris comme le montre la série Esterno notte : les communistes étaient depuis fort longtemps sur une ligne assez modérée et la participation à un Gouvernement entérinait leur intégration aux institutions.

L’enlèvement de Moro déclenche un climat de quasi-guerre civile : Rome est en état de siège, les rues sont vides, les policiers frappent à toutes les portes afin de découvrir la cachette d’Aldo Moro, tandis qu’un hélicoptère survole la ville jour et nuit.

La mort de Moro a sans doute contribué à le présenter comme un « brave père de famille ».

Professeur de droit aux faibles ambitions politique (contrairement à d’autre figure de la DC comme Andreotti et son image de machiavélique) qui se retrouve à la tête d’un Gouvernement car il est en quelque sorte nommé par son parti.

Ce portrait amène régulièrement en Italie les personnes de droite comme de gauche à affirmer « Moi aussi j’étais révolutionnaire à l’époque… Mais ce que je n’ai jamais compris c’est pourquoi ils s’en sont pris à Moro ? Le seul qui était prêt à négocier avec les communistes ». C’est bien occulter la mémoire de l’époque pour rayer les fractures sociales.

Pour la gauche à l’époque, le Gouvernement Moro signifiait le renoncement aux luttes sociales en soutenant en pleine période de crise et d’inflation, un Gouvernement libéral de centre droit sans y participer et sans garantie sociale pour les plus modestes.

D’ailleurs les BR bénéficiaient de la sympathie de la gauche, et la série Esterno notte (par le réalisateur Marco Bellochio qui décrit en six épisodes l’enlèvement de Moro jusqu’à sa mort) ne manque pas de le rappeler : « on voit les étudiants dans l’amphithéâtre de l’université de la Sapienza célébrer l’enlèvement de Moro sous les cris de « Rosse, rosse brigate, rosse !!! ». Jusque-là on croyait que la situation allait se terminer par une libération sur rançon ou la découverte de la planque par les forces de l’ordre. »

Or, le Parti communiste comme la démocratie chrétienne refusent de négocier avec les Brigades Rouges, malgré les implorations de Moro dans des lettres où il fustigeait son propre parti. Mais la DC refusa jusqu’à la fin de négocier. Cette position ferme finit par mener à l’exécution de Moro après deux mois de détention, il est retrouvé dans le coffre d’une voiture en plein centre-ville de Rome.

Cette tragédie a mené à toute sorte de spéculations : « est-ce que les services de renseignements connaissaient la planque de Moro ? L’ont-ils sacrifié volontairement ? Les services de renseignements avaient-ils des liens avec les BR ? »

Cependant, derrière ces hypothèses, on n’oublie pas de se poser la question fondamentale : pourquoi ont-ils laissé tomber Moro ?

La DC avait bien compris qu’en laissant exécuter Moro, les BR se marginaliseraient : si l’enlèvement de Moro avait pu provoquer une certaine joie chez les Italiens les plus radicaux, son exécution horrifia l’opinion publique italienne. Finalement, on pourrait affirmer que les BR sont tombés dans un piège tendu par la DC en exécutant Moro : le meurtre d’un Président du Conseil allait légitimer une répression sans communes mesures.

La répression et la fin du mouvement

Une répression s’abattit sur l’ensemble des groupes d’extrême gauche, même ceux n’ayant jamais participé à la lutte armée. La simple dénonciation suffisait pour inculper n’importe quel militant, et lui infliger une peine de prison préventive. On compta pas moins de 20 000 poursuites judiciaires et 5 000 emprisonnements. En raison de ce que le président français de l’époque considérait comme une violation des droits fondamentaux, François Mitterrand accueilli des condamnés sous le statut de réfugié politique. Notamment le philosophe Toni Negri, condamné à tort à perpétuité d’être responsable de la mort d’Aldo Moro.

Si la doctrine Mitterrand fait scandale à l’époque, (et même encore aujourd’hui) dans une partie de la classe politique italienne, l’Italie et les Italiens veulent tourner la page de ces années sombre.

Commencent alors les années 80, plus « légères » : années du divertissement, abandonnant les grandes idéologies. La 5, (chaîne de Berlusconi qui lui permit de se lancer en politique) est la parfaite illustration de cette Italie qui veut se divertir.

L’Italie tourna alors définitivement la page, et aujourd’hui ces groupes de gauches extra parlementaire ont tous disparu, même le Parti communiste a abandonné son propre nom pour devenir le Parti démocrate… La mort de Moro marque aussi la mort d’une gauche qui rêvait de changer la société.

Quelques liens et sources utiles

Mario Moretti, Brigades rouges : Une histoire italienne, Amsterdam, 2018

L’ex leader des Brigades rouges est interrogé par une journaliste et revient sur l’histoire de son mouvement et des années de plomb.

Marie-Anne Matard-Bonucci, Marc Lazar, L’Italie des années de plomb, Autrement, 2010

Les deux auteurs reviennent sur les années de plomb et leur histoire

Reportage Arte, Esterno notte, 2023, YouTube

Justice «de plomb» en Italie, Anne Schimel, Le Monde, 1998

Virgile Cirefice et Grégoire Le Quang, « Guerre, guerre civile, guerre révolutionnaire : la violence en héritage dans l’Italie républicaine, 1945-1980 », Amnis [En ligne], 2018

Fabien Archambault, « « On a tiré sur Togliatti ! » La difficile interprétation de l’attentat du 14 juillet 1948 », La Révolution française [En ligne], 2012

Santina Musolino, Verso una memoria autocritica: ripensare i racconti e i ricordi degli “anni di piombo”, 2018