Les mers couvrent 70 % de la surface terrestre, mais seulement 5 % des profondeurs océaniques ont été explorées. De ce fait, de nombreuses espèces restent inconnues aux hommes, nous émerveillant à chaque nouvelle découverte, comme ce fut le cas cette année. Cette méconnaissance a nourri divers mythes marins depuis de nombreux siècles, et les marins, influencés par leurs cultures et religions, ont imaginé des monstres afin d’expliquer différents phénomènes.

Jusqu’au XVe siècle, les navires pratiquaient principalement le cabotage, restant proches des côtes. Mais après la découverte de l’Amérique, l’augmentation des flux maritimes a confronté les marins à la réalité des mers : mort, faim, soif, maladie, tempêtes, ce qui a fait des navires des réservoirs de superstitions.

Ainsi, ces différents mythes ont diverses origines, c’est ce qu’explique Henry Lee (1826-1888), naturaliste anglais, qui tente de démystifier les monstres marins. Les ouvrages de cet auteur, « Sea Fables Explained » et « Sea Monsters Unmasked » , permettent de donner une explication, au XIXe siècle, à ces légendes anciennes.

Les mythes et légendes anciens

Depuis l’aube de l’humanité, la mer a été synonyme de terreur. La mer était pour les hommes de cette époque synonyme de réticence, surtout l’océan Atlantique dont la porte d’entrée était les colonnes d’Hercule qui avertissaient les marins de l’arrivée dans ces eaux considérées comme dangereuses.

La mer dans l’antiquité

Les marins de l’antiquité, confrontés à des phénomènes qu’ils ne pouvaient expliquer, ont souvent interprété leurs expériences à travers le prisme de mythes influencés par de nombreux hommes comme Pline, qui peuplait ces espaces de plusieurs monstres ou même Platon avec l’Atlantide.

Malgré cette inquiétude qui régnait autour de la mer, un scientifique de l’antiquité du nom de Pythéas a bravé cet inconnu, allant jusque dans les mers du Nord. Il aurait été jusqu’en Islande et les côtes scandinaves, principalement en faisant du cabotage, c’est-à-dire en gardant la côte à vue, ce qui souligne tout de même la crainte du long-cours.

Plusieurs créatures de la mythologie ont contribué à forger un imaginaire que les marins transposaient sur mer. Lee suggère que l’idée de l’Hydre de Lerne, un monstre mythique dont les têtes repoussaient après avoir été coupées par Hercule, soulignerait le fait que les savants anciens avaient tout de même une certaine connaissance de la pieuvre et de son fonctionnement.

Toutefois, les marins, imprégnés des mythes de leur religion et qui ne connaissaient pas l’ensemble des mers ainsi que des fonds marins, qui sont aujourd’hui encore mal connus, se sont créé leur propre imaginaire.

Dans ses écrits, Lee note :

L’idée de l’Hydre de Lerne, dont les têtes repoussaient après avoir été coupées par Hercule, trouve son origine, comme je l’ai montré dans un autre chapitre, dans une connaissance de la pieuvre.

Dans : Sea Monsters Unmasked, Henry Lee

Ce qui amène donc à la création du Kraken dans l’imaginaire, puisque les fonds marins étant inconnus, cela ouvre l’esprit à une multitude d’idées. Cette interprétation de l’Hydre de Lerne, qui relie cette dernière à un animal réel, montre comment les mythes peuvent naître de l’observation de la nature, magnifiée par l’imagination collective.

« Une petite pieuvre ? Pourquoi pas une géante ? », voilà l’une des questions qui pouvaient être soulevées à l’époque du fait de l’inconnu. Cela est l’objet de la cryptozoologie, qui est la science des animaux cachés.

Même dans l’Odyssée d’Homère, qui eut un impact considérable sur l’imaginaire de l’antiquité, il est fait mention de créatures similaires, comme nous le rapporte Henry Lee :

La pieuvre tapie, ayant son repaire dans la fissure d’un rocher, guettant en embuscade une proie passante, saisissant tout ce qui vient à sa portée avec un ou plusieurs de ses bras préhensiles, brandissant même ces armes redoutables hors de l’eau de manière menaçante, et connue dans certaines localités pour être dangereuse pour les bateaux et leurs occupants, est transformée en un monstre marin à plusieurs têtes, saisissant dans ses gueules, au lieu des ventouses adhésives de ses nombreux bras, les marins impuissants des navires passants, et les dévorant dans les abîmes de sa caverne.

Dans : Sea Monsters Unmasked, Henry Lee

Henry Lee nous rapporte que les anciens Égyptiens et Grecs, qui connaissaient bien la pieuvre, l’ont fréquemment illustrée dans leurs œuvres d’art. Apollodore d’Athènes décrit un monstre aux nombreuses têtes qui terrorisait les campagnes.

De ce fait, les peuples de l’antiquité étaient imprégnés de mythes divers, certains expliquant des phénomènes de la nature, ce qui a pour conséquence de perpétuer ces mythes sur mer, notamment avec la naissance du Kraken.

En effet, Pline l’Ancien mentionne déjà à cette époque une pieuvre géante attaquant un navire au large de l’Angola.

Cela témoigne donc de l’influence durable de ces créatures marines sur l’imaginaire collectif, pieuvres qui sont également présentes chez les Scandinaves des siècles plus tard.

Quant à la sirène, mi-femme mi-poisson, elle trouve ses origines, selon Henry Lee, dans l’antiquité, où des divinités comme Atargatis, la déesse syrienne, étaient représentées avec des caractéristiques similaires. Lee souligne cette connexion :

Atargatis, la célèbre déesse des Syriens, était aussi une divinité poisson […] Avec le temps, sa signification originelle fut perdue et dégradée ; et de symbole et d’emblème, elle en vint à être acceptée comme la forme corporelle et la structure de divinités marines réellement existantes.

Dans : Sea Monsters Unmasked, Henry Lee

Ces images, omniprésentes dans les cultures anciennes, ont préparé les marins à croire en l’existence de créatures hybrides.

L’idée d’hommes-poissons et de sirènes s’est enracinée dans l’esprit des marins, alimentée par des récits comme celui de Mégasthène, historien et géographe né en 350 av. J.-C, qui rapportait l’existence de créatures marines semblables à des femmes autour de Taprobane (l’ancien Ceylan).

Une autre croyance est celle du serpent de mer, qui est également très ancienne. Aristote mentionne des serpents de Libye d’une taille énorme, poursuivant les navires et parfois les renversant. Pline l’Ancien raconte des rencontres similaires avec les marins, et Valerius Maximus décrit la terreur des Romains devant un serpent pendant les guerres puniques.

Ces récits, bien que fantastiques, trouvent leur source dans des observations réelles de créatures marines, mal interprétées par des marins confrontés à l’inconnu, ce qui est donc le travail de H. Lee dans son ouvrage, qui essaie de trouver des explications plus rationnelles.

Époque médiévale et moderne : La persistance des mythes

Pendant l’époque médiévale et moderne, les histoires de monstres marins ont continué à évoluer. La mer au Moyen Âge est toujours synonyme de terreur, comme dans l’islam qui refuse de s’aventurer dans l’océan Atlantique. De même que pour les chrétiens, où Isidore de Séville considère les colonnes d’Hercule « d’incommensurables et d’infranchissables ».

Et ces mythes tirent leur héritage de l’antiquité, perpétrant ainsi les légendes. Les légendes nordiques mentionnaient toujours l’existence des pieuvres géantes.

H. Lee note que cette créature est mentionnée dans des textes anciens comme ceux attribués au roi Sverre de Norvège aux XIIe et XIIIe siècles. Des auteurs comme Érik Pontoppidan, théologien et érudit du XVIIIe Siècle, ont aussi rapporté ces histoires, mais ce dernier s’appuyait surtout sur les témoignages de marins.

De ce fait, les événements que les témoins ont vu, ont pu, pour la plupart, être mal interprétés par ces derniers ou même exagérés.

Toutefois, Pontoppidan, qui a écrit de nombreux ouvrages sur des espèces nouvelles, souhaitait être rigoureux, mais beaucoup d’auteurs l’ont cité sans forcément comprendre ses propos. Ainsi, les rumeurs de monstres marins peuvent prendre une place plus importante dans l’imaginaire.

Les sirènes furent également présentes dans les récits de l’époque moderne, où les humanistes redécouvraient les mythes anciens en décryptant un à un les textes de l’antiquité.

Henry Lee rapporte que les premiers colons portugais en Inde croyaient en l’existence d’hommes-poissons dans les mers orientales, et les légendes nordiques parlaient de créatures sous-marines humanoïdes.

Lee cite des récits de marins comme celui de R. Whitbourne (1561-1635) à Terre-Neuve, qui décrit une « sirène » qu’il aurait vue en mer, ce qui illustre la persistance de ces croyances dans ces siècles en pleine ouverture sur le monde, avec de nombreux flux maritimes qui amènent des individus à s’éloigner de leurs côtes, où ils exerçaient par le passé le cabotage.

Ainsi, ces hommes qui voyageaient à travers le monde sur mer étaient souvent confrontés à des événements qu’ils ne pouvaient expliquer. Même Christophe Colomb ne put rester hors d’atteinte de ces mythes. En effet, lors de sa traversée de l’Atlantique, son imaginaire prit l’ascendant et lui fit voir trois sirènes.

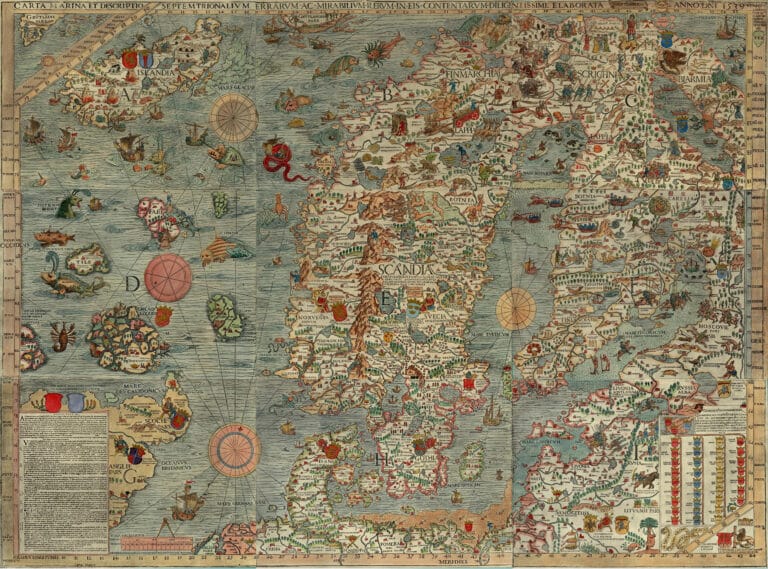

Olaus Magnus, archevêque d’Uppsala, a écrit en 1555 dans son ouvrage « Histoire des peuples du nord » qu’un serpent de mer de 200 pieds de long (60 m) aurait été vu près des côtes de Norvège, comme il l’illustre sur sa Carta Marina, qui regorge de monstres marins mais aussi de phénomènes maritimes comme le Moskstraumen, un courant de marée en mer du Nord qui aurait englouti de nombreux navires à son époque.

Olaus Magnus, dans son ouvrage, illustre de nombreux monstres marins ayant différentes formes, en s’appuyant sur les récits et témoignages de divers individus, ce qui montre l’importance de la rumeur qui se propage rapidement jusqu’à être mise par écrit.

Mais cela souligne surtout le fait que ces représentations sont issues du sentiment de danger, en particulier dans les mers du Nord pour les récits d’Olaus Magnus, puisque les marins furent soumis à la rudesse de la navigation dans ces régions, territoires ayant un climat extrêmement froid et où l’inconnu régnait.

Lee explique que ces récits, de serpents de mer, sont souvent basés sur des observations de groupes de marsouins nageant en ligne, créant l’illusion d’un serpent géant. Pontoppidan a également rapporté des histoires de serpents de mer, bien qu’il ait essayé de séparer les faits des fictions en s’appuyant sur des témoignages de marins et de pêcheurs norvégiens.

Approche scientifique de Henry Lee

Henry Lee, dans son ouvrage « Sea Monsters Unmasked » , a adopté une approche méthodique et scientifique pour examiner les légendes de créatures marines. En effet, il a utilisé les connaissances scientifiques de son époque dans le but de confronter les légendes aux réalités des océans.

Méthodes utilisées

Lee a entrepris une étude des récits anciens et modernes concernant les monstres marins, comme nous avons pu le voir. C’est pourquoi il a rassemblé des légendes de diverses cultures et époques en essayant de comprendre les contextes dans lesquels ces histoires ont été racontées.

Il a fait la distinction entre les récits provenant de témoins crédibles et ceux susceptibles d’être exagérés ou fabriqués. Par exemple, Lee a examiné les œuvres de Pontoppidan, qui aurait été motivé par un désir de promouvoir la connaissance des créations divines, mais souligne que ce dernier a souvent rapporté des récits exagérés.

Dans « Fabled Sea Monsters » , Lee a cherché à remonter aux sources antiques des légendes marines. Il a étudié des textes anciens pour comprendre comment les mythes avaient évolué au fil du temps.

Lee a comparé les descriptions de créatures mythiques à celles des animaux marins connus de l’antiquité. Par exemple, il a exploré les mythes de sirènes et de krakens en les mettant en relation avec des observations d’animaux marins réels comme les dugongs, les lamantins, et des calmars. En effet, nous pouvons le voir dans l’analyse du serpent marin d’Olaus Magnus, que Lee nous explique :

comme certains de ceux mentionnés par Pontoppidan, les supposées « ondulations verticales » du serpent vu hors de l’eau ont été les corps trapus de tant de marsouins nageant en ligne, les ondulations connectées sous la surface ayant été fournies par l’imagination.

Dans : Sea Monsters Unmasked, Henry Lee

Cette méthode lui a permis de démystifier de nombreuses créatures et de montrer que beaucoup de ces histoires étaient le résultat de malentendus ou d’exagérations.

Lee a noté que même des scientifiques renommés comme Carl Linné avaient initialement cru au kraken, ce qui montre combien il était facile de se laisser influencer par des récits populaires à une époque où les connaissances scientifiques étaient encore limitées.

Réfutation des croyances populaires

En se basant sur des récits d’autres auteurs et en fournissant des explications zoologiques, il démontre que bon nombre de ces légendes sont fondées sur des exagérations de la réalité. Lee explique que les observations de sirènes sont souvent des erreurs d’identification d’animaux marins réels comme les phoques.

Le visage rond, rebondi et expressif d’un phoque, les beaux yeux limpides, les pattes antérieures semblables à des mains, le corps lisse, s’affinant vers les nageoires arrière aplaties, dirigées vers l’arrière et s’étalant sous la forme d’une large nageoire, comme la queue d’un poisson, pourraient bien donner l’idée d’un animal ayant la partie antérieure de son corps humaine et la moitié postérieure pisciforme.

Dans : Sea Monsters Unmasked, Henry Lee

Bien que cet animal soit connu en tant que tel à l’époque moderne, la baleine étant souvent chassé, son fonctionnement restait mal connu. H.Lee explique que ces récits de baleines, notamment ceux décrits par Olaus Magnus, sont exagérés.

Il critique les illustrations et descriptions qui montrent les baleines crachant des torrents d’eau capables de couler des navires. Lee démontre que ces descriptions sont fondées sur des observations incorrectes.

Par exemple, la croyance que les baleines aspirent de l’eau par la bouche et l’expulsent par le spiracle est une fausse interprétation du comportement des baleines, il explique que les récits du kraken sont des exagérations de l’apparence et du comportement des calmars.

C’était une exagération rustique, une légende de l’ignorance, de la superstition et de l’émerveillement.

Dans : Sea Monsters Unmasked, Henry Lee

Lee décrit la taille réelle des calmars géants et des tentacules, qui, bien que grandes, ne sont pas aussi colossales que les légendes le suggèrent, mais cela pouvait laisser place à l’imaginaire chez les marins. Par exemple, il note qu’à son époque les plus grands spécimens de calmars observés dans les eaux britanniques ont des bras de seulement deux à cinq pieds de long.

Une pieuvre de nos propres côtes ayant des bras de deux pieds de long peut être considérée comme un spécimen assez grand ; et le Dr J. E. Gray […] m’a dit qu’« il n’y en a pas une dans le British Museum qui dépasse cette taille.

Dans : Sea Monsters Unmasked, Henry Lee

Henry Lee le démystificateur

Ainsi, Henry Lee utilise des exemples concrets et des explications rationnelles pour réfuter les croyances populaires sur les monstres marins.

Son travail met en évidence l’importance de la recherche scientifique et de l’observation critique pour comprendre les phénomènes naturels, remplaçant les mythes et les superstitions par des faits basés sur des preuves.

Quelques liens et sources utiles

AUTISSIER.I « La mer, vecteur de l’imaginaire » dans : Revue internationale et stratégique, 2014/3 (n° 95), p. 159-165. DOI

BELLEC.F, « L’imaginaire marin » dans : Géographie des mers et des océans, Presses universitaires de Rennes, 2014

BUTI.G, CABANTOUS.A, « Chapitre premier. L’imaginaire marin comme écritures du risque », dans : De Charybde en Scylla. Risques, périls et fortunes de mer du XVIe siècle à nos jours, Paris, Belin, 2018, p. 15-48.

LEE.H, Sea Fables Explained and Sea Monsters Unmasked, 1883

TEMPERE.D « Les monstres marins : reflets d’un imaginaire au fil des nouvelles perceptions des espaces maritimes », dans Le Monstre – Espagne, Amérique, Francis Desvois (dir.), Paris, L’Harmattan, p.31-46