Parmi les pionnières de la France libre, Elisabeth de Miribel est l’une des figures oubliées de la Résistance. Secrétaire du général de Gaulle, femme de lettres, religieuse ou encore diplomate, la trajectoire d’Élisabeth de Miribel illustre, à travers ses multiples engagements, son sens du service

Des origines traditionnelles à une vocation singulière

Née en 1915 dans une famille d’ancienne noblesse, Elisabeth de Miribel est l’arrière-petite-fille du maréchal de Mac Mahon, président de la République entre 1873 et 1879. Issue d’un milieu monarchiste, catholique et militaire, elle reçoit une éducation marquée par le respect de l’autorité et des hiérarchies sociales. Pourtant, dès sa jeunesse, elle s’écarte des attentes familiales : elle s’oriente vers des études de psychologie dans le but d’aider des enfants en difficulté. Son projet est soutenu financièrement par sa grand-mère, seule alliée dans ce choix d’émancipation intellectuelle. Elle part étudier en Suisse, contre l’avis de ses parents, qui juge celui-ci indigne de son rang.

Cette vocation est interrompue par le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Rentrée en France en 1939, elle intègre le ministère des Affaires étrangères comme traductrice. C’est dans ce cadre qu’elle est affectée à Londres, sur recommandation de l’ambassadeur François de La Baume. Elle y rejoint la mission française de guerre économique, dirigée par Paul Morand.

Juin 1940 : premier acte de Résistance

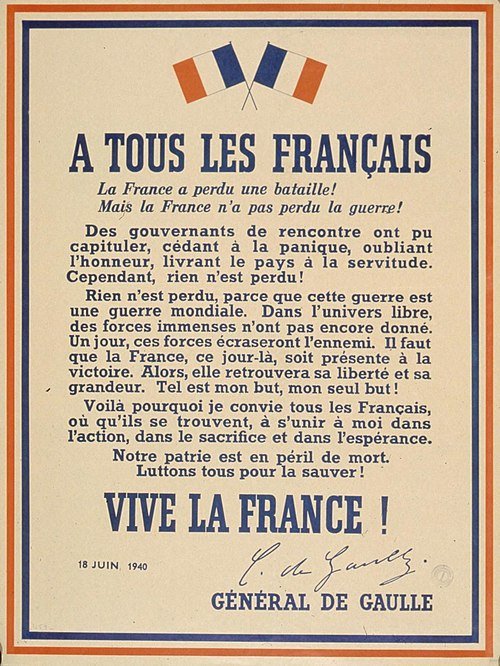

L’annonce de l’armistice, le 17 juin 1940, constitue un tournant décisif dans son parcours. Tandis que nombre de ses collègues choisissent de rentrer en France, Elisabeth de Miribel reste à Londres et se rallie à l’appel lancé par le général de Gaulle.

Elle joue alors un rôle discret, mais fondamental : elle est chargée de dactylographier le texte de l’appel du 18 juin, devenant ainsi la secrétaire du général de Gaulle.

Cependant, le mouvement encore très masculin et hiérarchisé ne lui permet guère de prendre en responsabilités.

Mission au Canada : une voix féminine pour la France libre

Pour poursuivre son engagement, Elisabeth de Miribel part au Québec. Sa mission : rallier les Canadiens à la cause de la France libre. Sans lettre de mission officielle, et sans l’appui de sa famille, qui voit d’un mauvais œil cette alliance avec « les ennemis de l’ordre », elle se heurte aux réticences et à la condescendance des milieux officiels.

Elle parvient toutefois à s’imposer grâce à des alliances féminines décisives. Aux côtés de Gladys Arnold, journaliste à Canadian Press, elle contribue à créer un service d’information sur la France libre. Avec le soutien de Marthe Simard, fondatrice du Comité canadien de la France libre, elle accède aux médias : elle intervient à la radio et publie dans la presse, notamment dans Le Soleil. Cette présence médiatique donne une visibilité nouvelle à la cause gaulliste en Amérique du Nord.

Une femme de terrain : d’Alger à la Libération de Paris

En 1943, elle est rappelée de sa mission et remplacée par un militaire. Elle rejoint alors Alger, où elle obtient une accréditation comme correspondante de guerre. Elle couvre notamment la campagne d’Italie du corps expéditionnaire français.

En août 1944, elle suit la 2ᵉ Division blindée du général Leclerc jusqu’à Paris et assiste, en tant que journaliste, à la libération de la capitale. Présente sur le terrain, observatrice privilégiée d’événements historiques majeurs, elle reste toutefois en retrait dans les mémoires officielles de la Libération.

Un engagement renouvelé après-guerre

Après une parenthèse spirituelle dans l’ordre du Carmel, qu’elle quitte en 1953, Élisabeth de Miribel entame une nouvelle phase de sa vie sous le sceau du service public. Elle rejoint le ministère des Affaires étrangères en 1954, et entame une carrière diplomatique en poste à l’étranger. Entre 1957 et 1961, elle est affectée à Rabat en tant que deuxième secrétaire à l’ambassade de France au Maroc.

De retour à Paris, elle rejoint l’administration centrale : elle travaille d’abord à la direction des Affaires culturelles et techniques, avant d’intégrer le service des archives et de la documentation, participant à la structuration et à la valorisation du patrimoine diplomatique. En 1964, elle est affectée à la direction Amérique du Quai d’Orsay, où elle prend part à la politique d’ouverture de la France vers le continent nord-américain, à un moment clef des relations entre Paris et le Québec, préparées sous l’impulsion du général de Gaulle.

Elle est ensuite nommée deuxième secrétaire à Santiago du Chili, poursuivant son parcours diplomatique en Amérique latine. De retour à Paris, elle reprend ses fonctions à la direction Amérique. Elle termine sa carrière à Florence, en tant que consule générale de France. Figure de l’ombre et femme de conviction, Élisabeth de Miribel incarne une forme d’engagement discret, mais constant.

Quelques liens et sources utiles

Cointet, Michèle. Les Françaises dans la guerre et l’Occupation. Histoire. Paris: Fayard, 2018.

Morel, Tanguy. « Élisabeth de Miribel, actrice et témoin de la France libre ». L’IHEDN : Institut des hautes études de défense nationale (blog), 26 août 2024