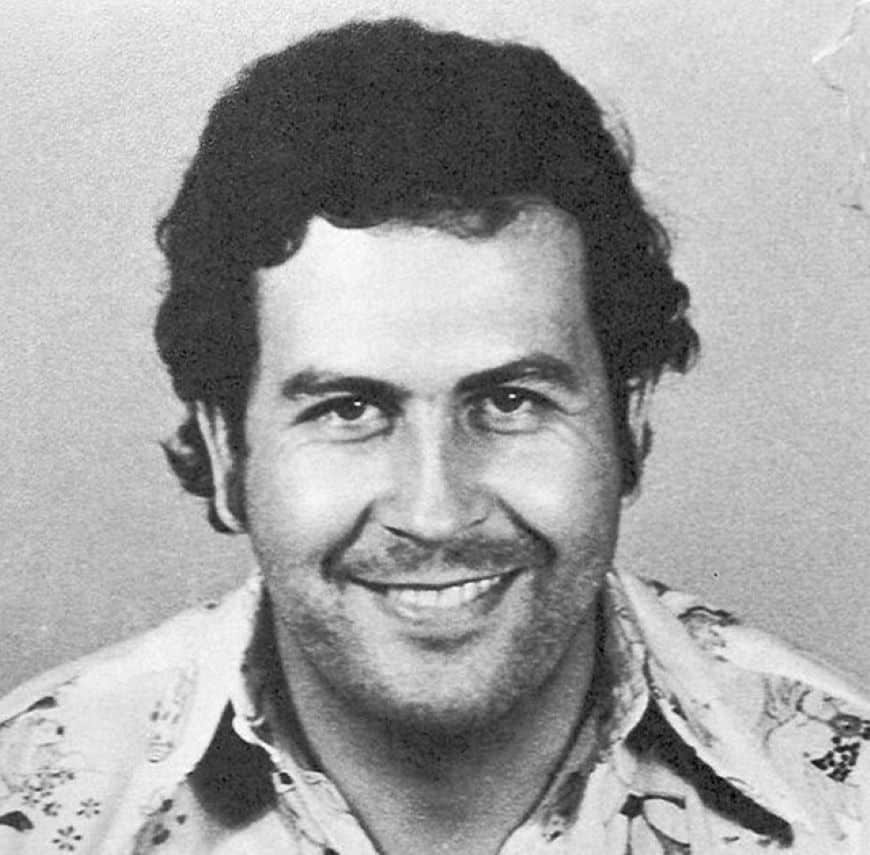

En 1994, la Colombie traverse une période de violence extrême, héritage des activités de Pablo Escobar et du cartel de Medellín depuis les années 1970. Le célèbre baron de la drogue est décédé l’année précédente, et son organisation criminelle s’est désintégrée peu de temps après. Mais le pays reste en proie au chaos.

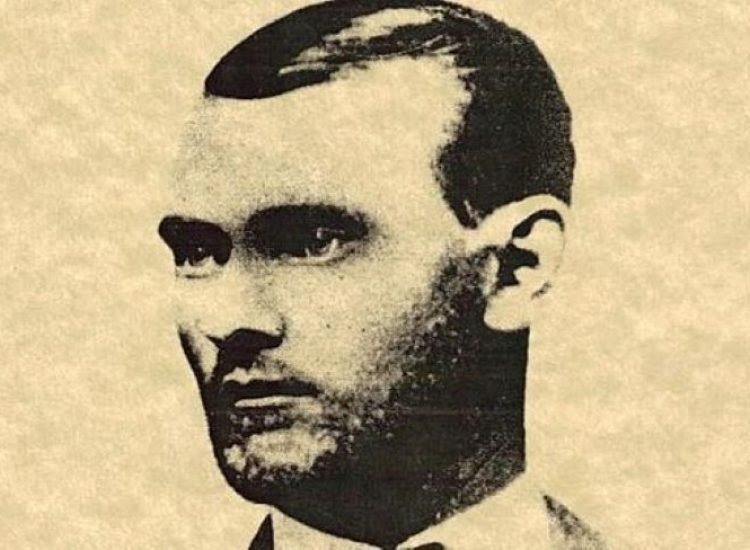

Dans ce contexte, la sélection colombienne de football est l’une des rares satisfactions du pays. Défenseur central des Cafeteros, Andrés Escobar (sans lien avec Pablo) est un joueur clé de cette équipe lors de la Coupe du monde 1994 aux États-Unis.

Tout oppose les deux Escobar. Pourtant, leurs destins sont intimement liés. Le système brutal mis en place sous le cartel de Medellín est à la base de l’assassinat du défenseur de la Tricolor. La pression pesant sur les Cafeteros au Mondial est démesurée, en raison notamment des intérêts économiques de certains criminels.

À tel point qu’une simple action fait basculer le destin d’Andrés Escobar : un but contre son camp marqué lors du deuxième match de poule face aux Américains. À cause de ce CSC, le « Gentleman du football » est jugé responsable de l’élimination de son équipe et le paye de sa vie quelques jours plus tard, à Medellín.

La génération dorée du football colombien, espoir d’un pays en crise

Au début des années 1990, le poids de Pablo Escobar se fait ressentir partout dans la société. Il exerce son influence aussi bien sur la pègre que le Gouvernement et la police.

L’argent des narcotrafiquants s’immisce dans le football colombien

Plusieurs milliers de personnes sont assassinées : civils, policiers, juges, politiciens, journalistes.

La corruption et l’intimidation gangrènent la Colombie. L’expression « Plata o Plomo » (« l’argent ou le plomb ») illustre le rapport de Pablo Escobar aux autorités. En d’autres termes, si le représentant visé refuse de se laisser corrompre, il est tué.

Cette emprise n’est pas sans rappeler celle de José Adolpho Macias, dit « Fito », narcotrafiquant équatorien qui s’est évadé de prison en janvier 2024.

Suite au décès de Pablo Escobar le 2 décembre 1993, une période de chaos s’ensuit : différents groupes criminels se battent pour le contrôle des zones de production de drogue, des routes de trafic et des territoires auparavant contrôlés par le cartel de Medellín. Les enlèvements, extorsions et assassinats sont monnaie courante. De leur côté, les autorités colombiennes luttent pour maintenir l’ordre et affaiblir les organisations criminelles.

Les activités des narcotrafiquants imprègnent aussi le football, notamment sous Pablo Escobar. Ce dernier aime beaucoup ce sport. Il y voit également un moyen de blanchir l’argent de la drogue. Son implication dans le club d’Andrés, l’Atlético Nacional, est un secret de polichinelle.

Les deux Escobar se rencontrent d’ailleurs à quelques reprises. Ce fut peut-être le cas lorsque les joueurs de l’Atlético Nacional ont été conviés au ranch de Don Pablo après la victoire en Copa Libertadores (1989). Andrés est, en outre, contraint, comme beaucoup d’internationaux colombiens, de lui rendre visite dans sa prison, la Catedral. Selon sa sœur, il n’apprécie guère cela, mais estime ne pas avoir le choix.

Malgré ces rencontres et un même patronyme, Andrés Escobar n’appartient pas à la famille de Pablo Escobar. Peu de choses les relient, d’ailleurs : Le premier est surnommé « le Gentleman du football », ou encore « el caballero de la Cancha », en raison de son élégance à la fois sur et en dehors du terrain ; le second terrorise la Colombie pendant de longues années.

Toujours est-il que l’implication criminelle dans le football se développe. Plusieurs clubs bénéficient d’investissements de narcotrafiquants. Parmi ceux-ci, on peut citer le Deportivo Independiente Medellín, ou encore l’América de Cali.

L’argent de la drogue permet aux équipes concernées d’attirer et de conserver des joueurs talentueux. « Grâce » à ces fonds, le football colombien connaît une période faste. Mais il est, en contrepartie, durablement sali. Par exemple, lors des Copa Libertadores de 1989 et 1990, des arbitres sont victimes du fameux « Plata o Plomo » avant d’officier dans des matchs de l’Atlético Nacional.

La Tricolor, fierté de la Colombie

Au-delà de la progression des clubs, la grande satisfaction du pays est son équipe nationale de football. Celle-ci bénéficie d’une génération dorée, emmenée par Carlos Valderrama, Faustino Asprilla, Alexis García ou encore Freddy Rincón.

Sous la direction de Francisco Maturana, la sélection pratique un football attrayant et offensif, le toque. Ce style de jeu basé sur une succession de passes courtes séduit le monde entier.

Les supporters argentins eux-mêmes acclament les Cafeteros lorsque ces derniers l’emportent 5-0 à Buenos Aires contre l’Albiceleste en 1993. Cette victoire historique est l’apogée d’une phase de qualification au Mondial américain quasi-parfaite (4 victoires, 2 nuls).

Le roi Pelé en personne considère la Tricolor comme un sérieux outsider de la Coupe du monde à venir.

Malheureusement, l’argent issu du trafic de drogue a déjà imprégné le football colombien. Surtout, le talent de la sélection entraîne des enjeux économiques pour plusieurs criminels. Notamment car ceux-ci parient d’importantes sommes d’argent sur un parcours des Cafeteros au Mondial américain organisé par la FIFA.

La désillusion de la Coupe du monde 1994

Les attentes du peuple colombien pour la Coupe du monde 1994 sont rapidement mises à mal.

Défaite de la Colombie au premier match et menaces de mort

Placée dans le groupe A, la Tricolor fait son entrée dans la compétition contre la Roumanie de Gheorghe Hagi. Douchée par l’ouverture du score précoce de Florin Răducioiu, puis par un but génial signé Hagi, la Colombie parvient à réduire le score par Adolfo Valencia. Mais un doublé de Răducioiu vient achever les espoirs sud-américains.

Cette défaite 3-1 est un coup dur pour une équipe considérée par certains comme un potentiel prétendant à la victoire finale. Mais au-delà de la déception de tout un pays, ce résultat entraîne des conséquences bien plus graves.

La passion générée par le football est souvent exacerbée. La pression pesant sur les joueurs aussi. Mais dans une Colombie déchirée par la violence et l’argent sale, l’ampleur est toute autre. Les parieurs, qui ont misé beaucoup d’argent sur leur équipe nationale, manifestent leur colère.

Dans les chambres d’hôtels des joueurs, les télés ont été détournées pour afficher des menaces.

Francisco Maturana est également visé. Il lui est par exemple enjoint de ne pas aligner Gabriel « Barrabas » Gomez lors du prochain match… sous peine que lui-même, sa famille et le joueur soient tués ! Selon le sélectionneur, des propriétaires de clubs et des criminels sont à l’origine de ces tentatives d’intimidation. Les auteurs ne sont pas identifiés, mais il semble que la vente de joueurs liés aux narcotrafiquants en soit la cause. Leur but est de s’assurer que leurs joueurs bénéficient d’une exposition maximale lors d’une compétition retransmise dans le monde entier.

Les Cafeteros craignent pour leur vie et celle de leurs proches. Le défenseur Luis « Chonto » Herrera se demande même s’il doit poursuivre le tournoi. Il vient d’apprendre le décès de son frère dans un accident de voiture assez mystérieux. Peu de temps auparavant, son enfant avait été enlevé. C’est son coéquipier, Andrés Escobar, qui le convainc de ne pas quitter l’équipe.

But contre son camp d’Andrés Escobar et élimination de la Colombie

Dans ce contexte insoutenable, les joueurs colombiens ont conscience que le prochain match contre les États-Unis dépasse le cadre du football. Ils jouent presque littéralement leur vie. Cette rencontre se tient, comme le premier match, au Rose Bowl, à Pasadena (Californie).

Dans le vestiaire, le sélectionneur s’adresse, en larmes, à son équipe. Les États-Unis sont un adversaire abordable pour la Tricolor. Mais pas dans ces conditions.

À la 34e minute de jeu, John Harkes centre à destination d’Earnie Stewart depuis l’aile gauche. Andrés Escobar tente de repousser le ballon, mais l’envoie dans ses propres filets, prenant à contre-pied son gardien.

Les coéquipiers d’Alexi Lalas doublent la mise peu après la mi-temps. Malgré la réduction du score d’Adolfo Valencia en fin de match, la Colombie s’incline 2-1.

La victoire des Cafeteros lors du dernier match de poule contre la Suisse ne suffit pas. Ils sont éliminés. Par ce CSC, Andrés Escobar vient malheureusement de perdre bien plus qu’un trophée.

L’assassinat d’Andrés Escobar à son retour à Medellín

Malgré la déception et les risques, Andrés Escobar décide de rentrer en Colombie après l’élimination de son équipe. Fidèle à son tempérament, il refuse de se laisser abattre et choisit de reprendre une vie normale.

Andrés Escobar tué à la sortie d’un bar

Le 1er juillet 1994, il sort avec des amis, malgré les mises en garde de son coéquipier Luis Herrera et de son sélectionneur. Ils se rendent dans le bar El Indio, situé dans le quartier Las Palmas à Medellín.

Pendant la soirée, Escobar est pris à partie par les frères Pedro et Juan Gallón, connus pour leurs liens avec le narcotrafic. Ces derniers le provoquent, le qualifiant de « traître ». Tentant d’éviter une confrontation, Escobar quitte les lieux. Cependant, alors qu’il est déjà dans sa voiture, il retourne sur le parking pour demander davantage de respect.

C’est à ce moment que Humberto Castro Muñoz, garde du corps des frères Gallón, tire six coups de feu sur le joueur. Selon les témoins, Muñoz crie « Gol » (« but ») à chaque détonation, en référence au but contre son camp d’Andrés Escobar lors du Mondial. Celui-ci meurt à l’hôpital 45 minutes plus tard, à l’âge de 27 ans.

Ce crime constitue le point culminant de l’immixtion des narcotrafiquants dans le football. Il provoque la colère et la tristesse de tout un pays. Les funérailles d’Escobar attirent d’ailleurs plusieurs dizaines de milliers de personnes, dont le président colombien de l’époque, César Gaviria.

Les mystères entourant la mort d’Andrés Escobar

Les circonstances de la mort d’Andrés Escobar restent aujourd’hui encore assez floues. Les frères Gallón sont rapidement mis en cause dans l’affaire. Le chauffeur, Humberto Castro Muñoz, est arrêté et avoue le meurtre. Il déclare n’avoir reçu aucun ordre spécifique des frères Gallón ; il aurait, selon lui, agi sous l’effet de la confusion et de la pression.

Néanmoins, les spéculations persistent quant à l’implication des frères Gallón. Ceux-ci auraient pu orchestrer l’assassinat pour apaiser les parieurs en colère et les cartels de drogue mécontents de la performance de l’équipe colombienne. Les deux frères sont connus pour leurs relations avec le cartel de Pablo Escobar et des groupes paramilitaires comme Los Pepes. Cela alimente les rumeurs sur leur rôle dans ce crime.

Malgré les aveux de Muñoz, qui est condamné à 43 ans de prison mais libéré dès 2005 pour bonne conduite, les questions demeurent. Les Gallón, initialement accusés de complicité, réussissent à échapper à des peines sévères grâce à leur influence et à des manœuvres judiciaires.

Andrés Escobar a été assassiné le 2 juillet 1994. Mais la question du commanditaire demeure, aujourd’hui encore, très floue. De forts soupçons subsistent quant à l’implication d’un syndicat de jeu de hasard ou de narcotrafiquants qui avaient parié sur la qualification des Cafeteros pour les huitièmes de finale. Mais le procès n’est pas parvenu à l’établir avec certitude.

Andrés Escobar, « un joueur de football tué par la société »

Après l’assassinat d’Andrés Escobar, Francisco Maturana prononce ces mots :

« Notre société pense que le football a tué Andrés. Andrés était un joueur de football tué par la société ».

La mort d’Andrés Escobar n’est que le reflet de la Colombie de cette époque, ravagée par la violence et le narcoterrorisme. La faible peine exécutée par Humberto Castro Muñoz, ainsi que les zones d’ombre entourant les véritables commanditaires de l’assassinat, montrent également l’emprise des criminels sur la société colombienne. Dans un tel système, nul n’est à l’abri.

Avec la disparition d’Andrés Escobar, quelques mois seulement après celle de Pablo, Medellín perd une autre de ses plus célèbres figures. Le vertueux et l’infâme, le narcotrafiquant et « le Gentleman du football » sont réunis dans la mort. La ville perd son héros, indirectement victime de la violence engendrée par son sombre alter ego.

Quelques liens et sources utiles :

Léo Ruiz. Barrabas, la Colombie brisée. Le Monde. 31 mai 2014 (consulté le 6 juin 2024).

Juan David Laverde Palma. Il y a vingt ans, Andrés Escobar assassiné pour un but contre son camp ». Courrier international. 2 juillet 2014 (consulté le 6 juin 2024).

La vérité sur l’assassinat d’Andrés Escobar. Oh My Goal France. 14 février 2023. Disponible sur YouTube (consulté le 6 juin 2024).