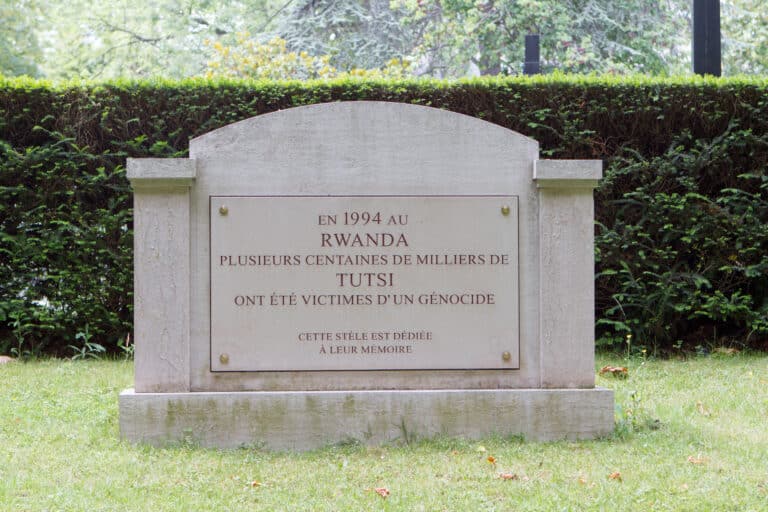

Le 7 avril 2024, le monde a tristement commémoré les 30 ans du début du génocide de Tutsis au Rwanda. Un rappel brutal des conséquences tragiques de la haine ethnique et de la violence extrême qui se sont abattues sur ce pays d’Afrique de l’Est, en laissant derrière elles l’un des chapitres les plus sombres de l’histoire contemporaine.

D’avril à juillet 1994, le Rwanda a en effet été témoin d’un massacre systématique et coordonné des membres de l’ethnie Tutsi, ainsi que de Hutu modérés qui s’opposaient alors au régime extrémiste en place. Une atrocité, qui a coûté la vie à environ 800 000 personnes en l’espace de seulement 100 jours, marquant par cela profondément le pays et le monde entier.

Mais pour réellement comprendre ce qui s’est passé il y a 30 ans au Rwanda, et effectuer correctement derrière un travail de mémoire, il est nécessaire de s’intéresser aux racines, au déroulement et aux conséquences de ce génocide, et d’explorer pour cela les complexités historiques, politiques et sociales qui ont rendu le terrain rwandais fertile à cette tragédie humaine. Zoom sur le génocide des Tutsi.

D’une coexistence socio-économique à la ségrégation ethnique au Rwanda

Comprendre le génocide des Tutsi passe par savoir l’histoire de la société rwandaise, qui est passée d’une coexistence harmonieuse entre Hutu et Tutsi à une ségrégation ethnique liée aux choix coloniaux. Entre bouleversements politiques et sociaux, cette transition révèle les origines profondes des tensions qui ont déchiré le pays, et éclaire les sombres prémices du génocide.

Tutsi et Hutu de la période précoloniale à la colonisation allemande

Il est difficile de dater avec précision l’arrivée des principales populations rwandaises. Toutefois, on sait aujourd’hui que les Twa sont les premiers à avoir investi le territoire rwandais, dès le Vème siècle, suivis des Hutu au XIème siècle et des Tutsi au XIVème siècle. Si les Hutu étaient alors incontestablement supérieurs par le nombre (85% de la population), ils n’étaient en revanche pas en position de force sur les autres populations.

C’est d’ailleurs la dynastie Nyiginya, d’origine tutsi, qui est venue réellement créer un royaume au Rwanda, en venant conquérir une cinquantaine de royaumes à l’influence minime. Dès lors, il y avait donc une certaine domination tutsi sur le royaume du Rwanda, et donc naturellement, sur les autres populations.

Cela s’est confirmé sous le règne de Kigeli IV (1853-1895), qui a réellement créé une fracture socio-économique entre les Tutsi et les Hutu. En effet, le roi avait décidé d’instaurer un système de travail forcé, uburetwa, qui contraignait les Hutu à travailler un temps gratuitement sur leurs propres terres pour les Tutsi, ainsi qu’un système de relations socio-économiques, ubuhake, dans lequel les Hutu de condition modeste se retrouvaient souvent à conclure un contrat de « patronage » avec des Tutsi plus riches et influents.

Il y avait donc une certaine hiérarchie entre les Tutsi et les Hutu, mais cette dernière était loin d’être figée. En effet, si un Hutu gagnait en prestige et en richesses, il devenait alors un Tutsi, et vice-versa pour les Tutsi devenus pauvres.

À l’origine, la différence entre les Tutsi et les Hutu n’est donc pas ethnique, comme on l’entend souvent, mais bien socio-économique.Toutes les populations partageaient en effet la même culture, la même langue et la même religion, et ne se différenciaient réellement que de part leur statut et leur domaine d’activité économique. Ainsi, les chefs hutu géraient les terres, les chefs tutsi le bétail, et les chefs twa l’artisanat et la chasse, le tout dans une relation d’interdépendance qui venait tempérer les inégalités sociales.

Tout a changé lors de la conférence de Berlin (1884-1885), au cours de laquelle les Européens ont décidé unilatéralement de confier le Rwanda et le Burundi à l’Allemagne. Un sacré choc pour le Rwanda, qui avait jusque-là échappé à toute forme de colonisation, soit un cas relativement rare dans l’histoire coloniale africaine. De ce fait, la population rwandaise s’est directement montrée hostile envers les colons allemands, si bien que le Rwanda n’a vraiment été colonisé qu’en 1899, date à laquelle un protectorat allemand a été instauré sur le royaume.

Très rapidement, les colons allemands ont décidé de favoriser les Tutsi par rapport aux Hutu et aux Twa. Cependant, cette décision relevait moins d’une volonté de continuité socio-économique que d’un désir de promouvoir une vision raciale de la société rwandaise.

En se basant sur les théories d’Arthur de Gobineau, père du racisme et de la pensée nazie, les colons ont donc considéré les Tutsi comme une classe plus noble que les Hutu, tout simplement parce que les premiers avaient une peau plus claire que les seconds. Ils ont d’ailleurs en ce sens développé un mythe selon lequel les Tutsi auraient contraint les Hutu et les Twa au servage et à la culture de la terre, ce qui est bien entendu historiquement faux.

C’est donc selon un critère ethnique que les Allemands ont décidé de christianiser en priorité les Tutsi, et d’en faire les principaux intermédiaires entre eux et le reste du peuple rwandais, le tout alors que les Hutu représentaient toujours 85% de la population rwandaise.

Toutefois, la Première guerre mondiale a eu raison de la domination allemande sur le Rwanda, puisque le pays passe dès 1916 sous administration militaire belge, chose confirmée par le Traité de Versailles en 1919, puis entérinée en 1922 lorsque Bruxelles reçoit un mandat de la Société des Nations (SDN) pour reconnaître sa souveraineté sur le Rwanda, et sur le Burundi.

Manipulation des relations ethniques au Rwanda sous l’occupation belge

Lorsque la Belgique arrive sur le territoire rwandais, elle prend vite conscience de la nécessité de poursuivre l’histoire allemande autour de la supériorité des Tutsi sur les Hutu. En effet, après vingt ans seulement de colonisation effective, le Rwanda était loin d’être pleinement docile, contraignant alors la Belgique à s’adapter aux conditions locales du Rwanda, et aux scénarios déjà en vigueur, plutôt que l’inverse. Pour éviter un rejet des colons belges par la population, tout en s’assurant un contrôle total sur le pays, Bruxelles a donc l’idée d’adopter une stratégie machiavélique : faire déplacer la haine nationale sur les Tutsi en leur donnant plus de pouvoir.

C’est ainsi que les Tutsi se sont retrouvés à réellement gouverner sur le Rwanda, sous tutelle de l’administration belge, ainsi qu’à démettre les chefs hutu de certains de leurs pouvoirs. Par ailleurs, les colons belges ont fait en sorte de favoriser les Tutsi dans l’accès aux études, renforçant alors encore les inégalités sociales avec les Hutu condamnés à se morfondre dans l’agriculture.

Cette vassalisation est une réussite totale pour la Belgique, qui a rapidement pu obtenir le contrôle total du pays en laissant aux Tutsi le soin de soumettre les Hutu. En déléguant une partie de leurs compétences aux Tutsi, les colons belges ont ainsi pu s’effacer de la sphère publique, et laisser la haine nationale s’amasser contre les Tutsi, qui étaient vus, à raison et à tort, comme les principaux responsables de leur situation déplorable.

Alors que l’appartenance aux Hutu ou aux Tutsi était jusque-là mouvante, la Belgique décide en 1931 de figer le processus, et de donner à tous les Rwandais une carte d’identité ethnique. Un Rwandais qui pouvait prouver qu’il possédait dix têtes de bovin était ainsi définitivement reconnu comme Tutsi, tandis que les autres étaient automatiquement qualifiés de Hutu.

Cette carte d’identité visait alors à reproduire au Rwanda ce qui avait été un succès de la colonisation belge au Congo. Seulement, on recensait à l’époque plus de 250 ethnies au Congo, tandis qu’à l’origine, il n’existe aucune distinction ethnique entre les Hutu et les Tutsi. En séparant les deux peuples, la Belgique a ainsi fracturé le Rwanda, et envenimé des inégalités déjà très fortes.

La Belgique a d’autant plus divisé le pays qu’elle a décidé dans les années 1950 de retourner sa veste, et de soutenir la majorité hutu. En effet, au début du mouvement de décolonisation africain, les Tutsi ont logiquement commencé à exprimer des revendications d’indépendance vis-à-vis de la Belgique, ce qui ne convenait évidemment pas à Bruxelles, qui n’avait plus d’intérêt à soutenir les Tutsi. Désormais minoritaires en tout point, les Tutsi ont commencé à être victimes de discriminations, parce qu’ils étaient, pour rappel, vus comme les responsables de la colonisation et de la soumission hutu.

De son côté, la Belgique s’est rapidement retrouvée dans une impasse lorsqu’elle s’est rendue compte que les Hutu avaient eux aussi une volonté d’indépendance.

Un homme en particulier, Grégoire Kayibanda, a ainsi fondé en octobre 1959 le PARMEHUTU (Parti pour l’Émancipation du peuple hutu), qui visait notamment à mettre fin à la « colonisation tutsi », ainsi qu’à la présence des Belges sur le territoire rwandais. Pour atteindre cet objectif, les Hutu ont décidé d’utiliser la manière forte, et d’assassiner en novembre plusieurs centaines de responsables tutsi.

Complètement dépassés, et effrayés de devenir la cible des assaillants, les colons belges ont donc fait le choix de soutenir cette révolution Hutu, ce qui a légitimité la haine et la violence qui s’abattaient alors sur les Tutsi. Ce sont ainsi 300 000 Tutsi qui furent contraints de s’exiler en direction du Burundi, de l’Ouganda, de la Tanzanie ou Zaïre pour éviter la mort. Le départ de plus de la moitié de la population tutsi a ainsi signé la fin de leur domination nationale, le tout dans une exacerbation des tensions ethniques.

Derrière, la monarchie est abolie en 1961, et le Rwanda déclare son indépendance le 1er juillet 1962, avec à sa présidence Grégoire Kayibanda. Les Hutu dominaient alors clairement le pays, et refusaient aux 300 000 exilés tutsi de revenir sur leurs terres natales. Or, cette situation était loin de convenir aux Tutsi, qui l’ont fait savoir par le biais de la force…

Exclusion et apaisement : l’impact politique de Habyarimana sur les tensions ethniques

De décembre 1963 à janvier 1964, plusieurs exilés Tutsi ont ainsi décidé de mener des attaques dans le sud du Rwanda pour protester contre leur situation. Seulement, ces agressions n’ont pas eu l’effet libératoire espéré, bien au contraire, puisque cela a entraîné une répression féroce du pouvoir hutu contre les Tutsi restés au pays. Plus de 10 000 Tutsi ont ainsi perdu la vie à cause de ces excursions, tandis que plusieurs dizaines de milliers d’entre eux ont du fuir le pays, renforçant par cela les flux de réfugiés.

Par la suite, si les attaques des exilés ont cessé, cela n’a pas empêché les Hutu de poursuivre leurs discriminations contre les Tutsi, qui ont notamment été exclus en 1973 des écoles, des universités et de la fonction publique. Une situation devenue invivable pour cette minorité, qui s’est toutefois quelque peu améliorée à la suite de l’arrivée au pouvoir du général-major Juvénal Habyarimana via un coup d’État le 5 juillet 1973.

Bien que d’origine hutu, Habyarimana a eu dès le départ la volonté d’apaiser les tensions ethniques, ne serait-ce que pour séduire à nouveau le reste du monde, qui a été pour le moins refroidi par la répression mortelle de dizaines de milliers de Tutsi. Pour arriver à une forme de paix sociale, Habyarimana décide de s’appuyer sur quelques hommes d’affaires tutsi, car le président était alors bien conscient qu’il ne pouvait pas calmer la situation sans soutien du camp opposé.

Une stratégie théoriquement intéressante, mais qui avait deux limites majeures. D’abord, le président ne condamnait pas les assassinats épisodiques des Tutsi par les Hutu qui perduraient, laissant par cela un sentiment d’impunité à ces derniers. Ensuite, Habyarimana a toujours refusé de réintégrer les exilés Tutsi au sein du Rwanda, en raison de pressions démographiques trop fortes, et surtout d’un intérêt économique trop faible. Mais alors qu’on recensait pourtant pas moins de 480 000 réfugiés Tutsi à la fin des années 1980, le président n’a jamais pris en compte les risques sécuritaires liés à ce nombre, ce qui a ainsi signé le début de la fin pour le Rwanda.

Le génocide Tutsi : d’un déclenchement rapide à une lente reconstruction

Le génocide des Tutsi n’a en soi rien de surprenant au vu de l’histoire du Rwanda. Il soulève toutefois un paradoxe étonnant, puisque contrairement à ce que l’on pourrait penser, déclencher un génocide est bien plus simple et rapide par rapport aux processus de réconciliation, de justice et de réconciliation post-conflit qui suivent derrière.

La montée du FPR et l’émergence du Hutu Power comme points de départ du génocide

Faute d’arriver à se faire entendre pacifiquement auprès du régime Habyarimana, les exilés Tutsi ont décidé de passer à l’étape supérieure, et de créer en 1987 le Front patriotique rwandais (FPR). Concrètement, ce parti avait deux objectifs majeurs en tête : permettre la réintégration des exilés Tutsi au sein du Rwanda, et obtenir un partage du pouvoir politique avec les Hutu. Pour cela, le FPR disposait notamment d’une force armée, dont elle n’a pas tardé à se servir face à la sourde oreille que continuait à lui réserver Habyarimana.

Ainsi, le 1er octobre 1990, 7000 membres du FPR lancent une attaque dans l’Est du pays, signant ainsi le début d’une guerre civile au Rwanda. Si l’attaque n’a en soi pas été efficace, puisque l’armée rwandaise y a rapidement mis fin grâce au soutien des troupes belges, françaises et zaïroises, il n’empêche que cela a entraîné un soulèvement tutsi au sein de la société civile rwandaise, renforçant alors tensions et violences au sein du pays.

Par la suite, en février 1993, le FPR lance une nouvelle attaque, cette fois-ci au nord du pays, qui a eu un impact considérable, puisque des centaines de milliers de Rwandais ont été contraints de fuir vers le sud.

Face à cette montée en puissance du FPR, et à la dégradation vertigineuse de la sécurité au Rwanda, Habyarimana a préféré jouer la carte de l’apaisement, et de signer en août 1993 les accords d’Arusha. Concrètement, le président, l’opposition et le FPR se sont entendus sur un partage du pouvoir sous supervision de l’ONU, sur un retour progressif des réfugiés, ainsi que sur une fusion des différentes armées.

Une concession qui est loin d’avoir plu à tout le monde, notamment aux Hutu les plus extrémistes, qui se sont réunis en février 1993 au sein d’un mouvement idéologique nommé Hutu Power. Ce dernier a eu une grande influence sur les Hutu, et notamment sur les maires, qui étaient encouragés à confier des armes à leurs subordonnés afin de persécuter les Tutsi.

Cela a ainsi encouragé les violations des droits de l’Homme au Rwanda, et ce d’autant plus que le Hutu Power voyait ses commandements être diffusés partout dans le pays grâce à Radio Télévision Libre des Milles Collines (RTLM).

Concrètement, ce média a fait en sorte à partir de juillet 1993 de stigmatiser de manière plus que caricaturale les Tutsi. RTLM affirmait notamment à longueur de journée qu’il existait une différence raciale entre les Hutu et les Tutsi, et que ces derniers n’étaient que des envahisseurs étrangers cherchant uniquement à rétablir une monarchie et à asservir à nouveau le peuple hutu. De manière plus extrême encore, RTLM défendait aussi l’idée qu’un grand État tutsi était en train de se former, et allait donc opprimer violemment des Hutu pour rappel largement majoritaires au Rwanda. Ainsi, une propagande de grande ampleur est venue préparer psychologiquement la population hutu à un massacre de masse sans précédent de par sa forme.

Le génocide de 1994 et ses conséquences dévastatrices

Alors que les tensions étaient à leur paroxysme entre Hutu et Tutsi, les Rwandais ont appris le 6 avril 1994 le décès du président Habyarimana, mort des suites d’un tir de missile sur l’avion qui le transportait lui, ainsi que le président du Burundi Ntaryamira. Le coupable n’a jamais été formellement identifié, certains juges étant persuadés de la culpabilité de proches de Paul Kagame, président du FPR, et d’autres pensant au contraire qu’il s’agit d’un acte réalisé par des extrémistes Hutu.

Selon la logique constitutionnelle, le successeur de Habyarimana aurait dû être sa Première ministre, en l’occurence Agathe Uwilingiyimana. Seulement, l’état-major des Forces armées rwandaises, le colonel Bagosora, a catégoriquement refusé que le pouvoir revienne à Uwilingiyimana, jugée trop modérée.

Pour éviter ce scénario, la Première ministre a été assassinée le 7 avril par des membres des Forces armées rwandaises, de même que dix Casques bleus belges déployés par l’ONU pour assurer sa protection. Nombre d’opposants politiques tutsi sont également tués à l’occasion de cette première vague de violence, tandis que plusieurs barrages sont rapidement mis en place à des endroits stratégiques pour pouvoir tuer tous ceux ne disposant pas d’une carte d’identité hutu. Face à la situation, le FPR n’a eu d’autre choix que de reprendre les armes, et de relancer la guerre civile.

Face à la rapidité des massacres, les puissances internationales se sont quant à elles retrouvées déboussolées par la situation. Si plusieurs pays ont rapidement envoyé des troupes au Rwanda, tels la France et la Belgique, c’était toutefois uniquement dans le but d’assurer l’évacuation de leurs ressortissants.

De manière générale, nombre de puissances étaient en situation très délicate vis-à-vis de la situation au Rwanda. France et Belgique avaient en effet largement soutenu le gouvernement hutu, de même que Israël, accusée d’avoir vendu des armes à ce dernier. Les États-Unis, qui étaient alors considérés comme les gendarmes du monde, sont eux aussi restés silencieux du fait de leur récent échec en Somalie. Le Conseil de Sécurité de l’ONU a ainsi rapidement baissé les bras, réduisant ainsi les forces onusiennes sur place de 2500 soldats en août 1993 à seulement 270 soldats le 21 avril 1994. De part cette décision, l’organisation internationale a clairement perdu toute légitimité pour réoudre ce conflit, en témoignent les échecs de ses demandes de cessez-le-feu en avril 1994 ainsi que de son embargo sur les armes en mai 1994.

Si la tendance était alors au silence à l’international, la situation était au contraire très bruyante au Rwanda. Au cours du mois de mai 1994, des centaines de milliers de Rwandais, majoritairement tutsi, se sont fait assassiner de sang froid à la machette par la population civile hutu, complètement embrigadée par le pouvoir.

Bien aidée par les radios, qui diffusaient publiquement le nom des Tutsi et de leurs soutiens, la population hutu n’hésitait pas à réunir en nombre les Tutsi dans les écoles et les églises afin de faciliter leur exécution barbare.

Alors que ce véritable génocide a pleinement continué jusqu’en juin, la France a décidé de mener au Rwanda l’Opération Turquoise, sous l’égide de l’ONU. Il s’agissait par cela de former une zone protectrice afin que les civils rwandais puissent évacuer au plus vite le pays. Mais l’action a été un désastre, d’une part parce qu’elle est intervenue une fois le génocide presque terminé, et d’autre part car elle a permis à des membres du gouvernement responsables du génocide de fuir le pays face à l’avancée croissante du FPR.

En effet, le Rwanda ne doit la fin des massacres qu’au FPR, qui a progressivement réussi à reprendre du terrain sur les forces gouvernementales, et à mettre fin au génocide le 17 juillet, après avoir repris le contrôle sur l’ensemble du pays. Un cessez-de-feu est ensuite déclaré le 18 juillet, avant qu’un gouvernement d’Union nationale dominé par le FPR soit mis en place pour cinq ans à Kigali. Vice-président et ministre de la Défense de 1994 à 2000, le président du FPR Paul Kagame est ensuite devenu président du Rwanda à la fin de son mandat, et occupe toujours cette position en 2024.

Si les forces extrémistes hutu, exilées au Zaïre et en Tanzanie, ont essayé de reprendre le pouvoir au Rwanda en s’appuyant sur les deux millions de réfugiés dans des camps, ce fut toutefois un échec. L’année 1996 fut par la suite l’occasion de faire rentrer progressivement les réfugiés hutu au Rwanda sans problèmes majeurs, et ainsi de pouvoir penser à la reconstruction civile, ainsi qu’aux leçons historiques à tirer de ce génocide.

Justice et mémoire au Rwanda : l’après-génocide Tutsi

Incontestablement, ce qui s’est passé au Rwanda mérite sans équivoque la qualification de génocide, puisque selon la convention de l’ONU de 1948, il s’agit d’un acte “commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel”

De manière plus chiffrée, en l’espace de cent jours, 800 000 personnes majoritairement d’origine tutsi sont mortes au Rwanda sous les coups délibérés d’une population civile en grande partie hutu, ce qui en fait donc le génocide le plus rapide de l’histoire et le plus sanglant par jour. À cela s’ajoute 250 000 viols de femmes, dont 2/3 ont par la suite contracté le sida.

Le génocide des Tutsi au Rwanda est le troisième à avoir été officiellement reconnu sous ce nom, après le génocide arménien et le génocide des Juifs d’Europe. Cependant, le génocide tutsi a la particularité d’être le premier à avoir été un génocide de proximité. En effet, les assassins et les victimes étaient souvent proches géographiquement parlant. De ce fait, les bourreaux n’étaient la majorité du temps pas les forces de l’ordre, mais bien les voisins, les collègues de travail ou encore les membres de la famille.

Par conséquent, le Rwanda s’est rapidement compte qu’il ne pourrait pas se remettre du génocide s’il laissait les familles des victimes croiser quotidiennement les assassins de leurs proches.

Si les tribunaux nationaux ont commencé à juger les responsables des crimes dès 1996, ils se sont rapidement retrouvés confrontés à un manque de personnel judiciaire, de places de prison, et tout simplement de tribunaux. Seules 9000 personnes ont donc au total été jugées quand le nombre d’accusés dépassait quant à lui allègrement les 100 000.

Face à cette problématique, le Rwanda a décidé de mettre en oeuvre en 2001 des gacaca, c’est-à-dire des tribunaux populaires qui visaient à juger ceux ayant versé le sang au cours du génocide des Tutsi. Une solution artisanale qui avait nombre de défauts, puisque que ces tribunaux amateurs avaient tendance à être inéquitables, discriminants et arbitraires, soit tout ce vers quoi la justice est censée se détourner.

Cependant, face au nombre astronomique de coupables, et à l’urgence de reconstruire au plus vite une société civilement fracturée, les gacaca ont plutôt été une réussite. L’idée derrière ces tribunaux populaires était effectivement moins de sanctionner lourdement et justement les criminels que de réconcilier le pays en construisant les bases d’un travail de mémoire autour du génocide.

En ce qui concerne les commanditaires et les planificateurs du génocide, ils ont été jugés dès 1994 à Arusha (Tanzanie) par le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR). Concrètement, 61 personnalités, dont le Premier ministre de l’époque Jean Kambanda et des directeurs de médias, ont au total été condamnées, ce qui n’était pas une mince affaire puisqu’ils n’avaient pas directement du sang sur les mains. Par ailleurs, le TPIR a permis à l’échelle mondiale de reconnaître le viol comme arme génocidaire, de rendre condamnable la propagande médiatique génocidaire, ainsi que de légitimer sur le coup l’intérêt d’une justice internationale, qui a ensuite grandement perdu en pertinence…

Finalement, le Rwanda ne peut avoir que deux regrets majeurs au sujet de la justice post-génocidaire. D’abord, l’absence de condamnation des colonisateurs que furent l’Allemagne et la Belgique, alors que c’est pourtant leur utilisation politique de la discrimination qui a derrière entraîné stigmatisation, persécution, et massacres de masse.

Aussi, le Rwanda peut regretter l’absence de sanctions vis-à-vis de l’inaction internationale pendant le génocide, d’autant plus que l’ONU a elle-même reconnu en 1999 sa responsabilité à ce sujet. Il serait ainsi symbolique de voir en ce sens les États passifs être condamnés, surtout à l’heure où l’on parle de plus en plus d’un génocide palestinien…

Quelques liens et sources utiles :

Hélène Dumas, Le Génocide au village: Le massacre des Tutsi au Rwanda, POINTS, 2024

Florent Piton, Le génocide des Tutsi du Rwanda, La Découverte, 2018

![Une assemblée de témoins de Jéhovah – Steelman [Pseudo Wikipédia] | Creative Commons BY-SA 2.5 Une assemblée de témoins de Jéhovah - Steelman [Pseudo Wikipédia] | Creative Commons BY-SA 2.5](https://revue-histoire.fr/wp-content/uploads/elementor/thumbs/une-assemblee-de-temoins-de-jehovah-qxkoamtncihh0gxtlw66kim4qnrltnlkfj29j3e4fw.jpg)