L’histoire de la volcanologie a définitivement basculé le 8 mai 1902, à 8h02 du matin. En effet, en quelques minutes, la montagne Pelée a libéré une nuée ardente dévastatrice qui a rayé de la carte la ville martiniquaise de Saint-Pierre et ses 28 000 habitants. Catastrophe naturelle la plus meurtrière du XXe siècle, elle a toutefois permis de révolutionner la compréhension humaine des phénomènes volcaniques. Retour sur cette tragédie et les avancées scientifiques qui en ont découlé.

Le contexte d’une tragédie annoncée

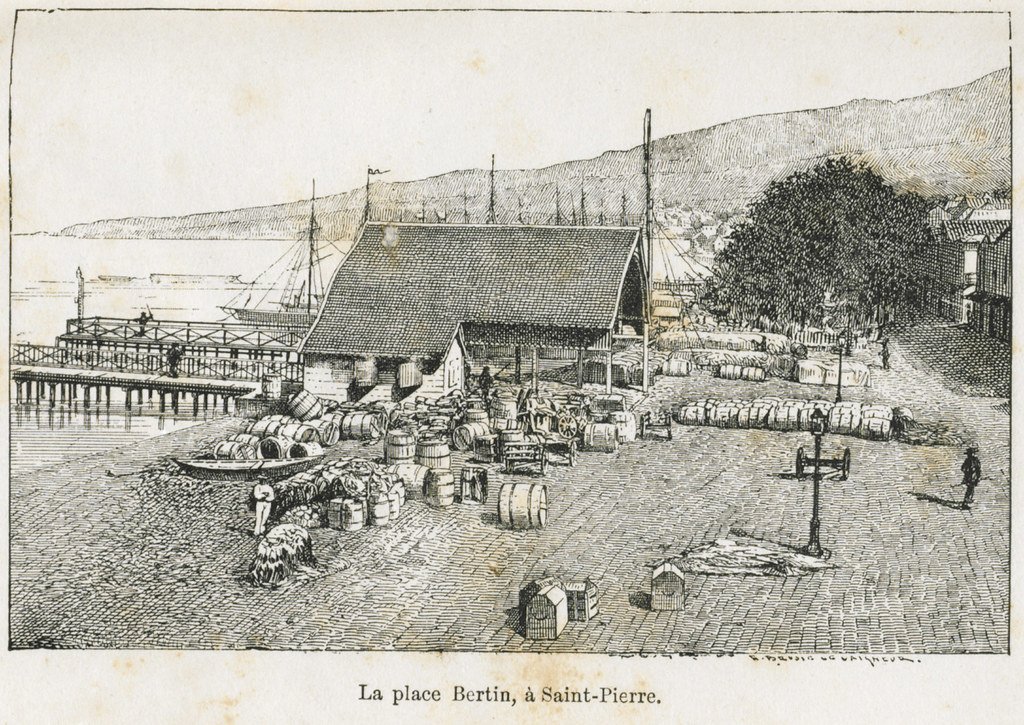

Au début du XXe siècle, Saint-Pierre est un symbole important de la prospérité coloniale française dans les Caraïbes. Le “Petit Paris des Antilles” est alors la capitale économique et culturelle de la Martinique, et rien ne semble pouvoir ébranler ce statut basé sur son économie sucrière florissante et le dynamisme de sa bourgeoisie créole.

Ce qui fait le charme de Saint-Pierre est également sa construction au pied de la montagne Pelée, qui mesure 1397 mètres de haut. Malgré la proximité avec la ville, les habitants ne se préoccupaient pas du tout des risques volcaniques, puisque la montagne Pelée n’avait pas connu d’éruptions depuis 1851. Un faux sentiment de sécurité s’est ainsi installé, contribuant à la gravité des événements tragiques à venir.

Les signes avant-coureurs ignorés

Dès le début de l’année 1902, la montagne Pelée est entrée en phase de réveil. Des fumerolles ont ainsi commencé à apparaître à son sommet, et une odeur persistante d’œuf pourri s’est installée à proximité à cause du sulfate d’hydrogène qui se dégageait du volcan.

Par la suite, le 23 avril 1902, des séismes sont ressentis dans la région martiniquaise du Prêcheur. Le lendemain, une colonne de fumée noire de plus de 600 mètres de haut s’est élevée du volcan, puis des cendres grises ont recouvert le village du Prêcheur le 25 avril après une explosion sourde. L’intensification progressive de l’activité volcanique est claire, mais Saint-Pierre continue d’ignorer la phase de réveil de la montagne Pelée, car peu concernée directement par ces phénomènes.

Le 1er mai, l’émission de cendres est de plus en plus forte, et la ville de Saint-Pierre en est recouverte le 2 mai de plusieurs centimètres. Le 5 mai, une violente éruption boueuse a dévalé la vallée de la rivière Blanche, détruisant au passage l’usine sucrière Guérin. Bilan : entre 25 et 32 morts. La coulée boueuse provoque aussi un tsunami qui inonde les quartiers bas de Saint-Pierre, et pousse paradoxalement la population à se réfugier en masse dans la ville.

Les signes sont alors incontestablement alarmants pour Saint-Pierre, et la panique commence à envahir ses habitants. Seulement, les autorités coloniales décident de minimiser la situation. En effet, le gouverneur Louis Mouttet est obsédé par le second tour des élections législatives, qui doit se tenir le 11 mai, et tient à tout prix à maintenir l’ordre public et la tenue des élections, quitte à délaisser la sécurité des populations. Une commission scientifique locale vient en plus expliquer que tous ces signes sont liés à un simple phénomène de dégazage sans danger, ce qui incite les habitants à rester et scelle le destin de la ville.

La catastrophe du 8 mai 1902

Le 8 mai 1902, à 8h02 précises, la montagne Pelée entre dans une phase explosive. Le sommet du volcan s’ouvre brusquement, et un mélange de gaz toxiques, de cendres et de blocs de lave d’une température de 400 à 1000°C dévale les pentes du volcan à une vitesse estimée entre 400 et 600 km/h. En à peine 90 secondes, la ville est totalement détruite, et 28 000 personnes décèdent par carbonisation, y compris le gouverneur Louis Mouttet. Des victimes ont même recensées jusqu’à 3 kilomètres en mer, puisque l’eau a bouilli et fait fondre des navires.

De cette catastrophe ne subsistent que trois survivants. Le premier est Louis-Auguste Cyparis, dit Ludger Sylbaris, un détenu de 27 ans qui doit sa survie à l’épaisseur des murs de sa cellule souterraine. Découvert quatre jours après le drame, il survit malgré de terribles brûlures sur tout le corps. L’histoire a ensuite fait de lui une légende vivante, engagée ensuite par le cirque Barnum et Bailey aux Etats-Unis. De façon plus notable, le deuxième rescapé est Léon Compère-Léandre, un cordonnier de 28 ans qui a survécu grâce à la position éloignée de sa maison, tandis que le troisième est probablement une petite fille.

La fondation de la volcanologie moderne par Alfred Lacroix

La catastrophe et ses conséquences désastreuses n’ont pas mis longtemps à parvenir à la métropole, suscitant une grande émotion. Afin de comprendre comment un tel phénomène a pu avoir lieu, et rassurer la population, l’Académie des sciences et le gouvernement français ont décidé d’envoyer immédiatement une mission scientifique en Martinique, dirigée par Alfred Lacroix, professeur de minéralogie au Muséum national d’histoire naturelle.

Il faut dire qu’à l’époque, tout est à découvrir sur le sujet. La volcanologie se limite en effet à des descriptions géologiques et à des théories spéculatives sur l’origine des éruptions. Les méthodes de la science moderne, à savoir observation, expérimentation, mesure et analyse, ne sont pas appliquées, et la volcanologie ne peut être considérée au mieux que comme une sous-branche de la géologie.

C’est ainsi pour combler ces manques que Alfred Lacroix et son équipe débarquent le 23 juin en Martinique pour faire de premières observations. Leur séjour sera de courte durée, puisqu’ils repartent le 1er août, après avoir vagabondé quelque temps dans un paysage de désolation totale. Mais à peine rentré en métropole, une nouvelle éruption frappe la Martinique le 30 août, faisant 2000 morts et détruisant une superficie de 114 km2. Lacroix repart donc en expédition pour une seconde mission le 1er octobre 1902, et ce jusqu’au 13 mars 1903, bien déterminé à comprendre ce qui agite les entrailles martiniquaises.

Lacroix observe notamment pour la première fois de l’histoire de la volcanologie un dôme de lave. Il s’intéresse plus particulièrement à la formation et à l’évolution de ce dernier, qui a grandi de 20 mètres par jour et qui a atteint plus de 200 mètres de haut avant de s’effondrer. Lacroix prend un grand nombre de photographies, d’une qualité exceptionnelle pour l’époque, qui font toujours autorité de nos jours.

En observant ce dôme de lave, et en essayant de comprendre sa formation, Alfred Lacroix en vient à inventer le terme “péléen” pour évoquer un type d’éruption volcanique spécifique. Ce mot distingue ainsi toujours aujourd’hui les éruptions avec une lave très visqueuse qui ne s’écoule pas et s’accumule en dômes. Dans le cadre de l’éruption de la montagne Pelée d’août 1902, Lacroix comprend que la lave pâteuse a créé des bouchons, formant un dôme de plusieurs centaines de mètres de hauteur, qui a fini par exploser à cause d’une surpression des gaz et qui a entraîné des nuées ardentes. Du fait de cette conclusion, il a ainsi été possible de prévoir le comportement d’autres volcans similaires dans le monde entier.

On doit également à Alfred Lacroix en 1902 le terme de “nuée ardente”. Il le définit comme “un aérosol volcanique porté à haute température et composé de gaz, de cendres et de blocs de taille variable dévalant les pentes d’un volcan”. Une définition précise qui a permis au monde scientifique d’en apprendre plus sur les manifestations volcaniques, et de distinguer les nuées ardentes des coulées pyroclastiques.

De ses travaux ressortent également une distinction claire entre les phases phréatiques, qui sont des explosions de vapeur, et les phases magmatiques, qui sont des explosions dues au magma. Une façon de montrer qu’une éruption ne se limite pas uniquement à l’apparition de la lave, et que des signes avant-coureurs à la phase magmatique sont visibles durant la phase phréatique.

A la suite des travaux d’Alfred Lacroix, un observatoire sera installé en 1903 sur la commune martiniquaise de Fonds-Saint-Denis pour permettre une surveillance volcanique de la montagne Pelée. C’est ainsi la première fois qu’un volcan fait l’objet d’une surveillance permanente.

Fermé en 1925 faute de moyens, il est remplacé en 1935 par un nouvel observatoire, suite à une nouvelle éruption entre 1929 et 1930. En 2019, un observatoire moderne a été ouvert à Saint-Pierre, avec en son sein des sismographes, des capteurs géochimiques et des stations GPS pour surveiller la montagne Pelée, dont l’activité sismique est d’ailleurs en constante augmentation.

L’éruption de la montagne Pelée en 1902 a donc été évidemment un cataclysme humain mais aussi un déclencheur scientifique exceptionnel. En l’espace de quelques minutes, une ville entière a disparu, mais c’est sur ses cendres qu’a pu naître la volcanologie moderne, qui a permis d’éviter les années suivantes pas mal de drames. L’histoire de Saint-Pierre rappelle donc que les volcans, aussi majestueux soient-ils, peuvent être dévastateurs, et que la science est la meilleure défense à appliquer pour faire face à ces colosses de feu.

Quelques liens et sources utiles :

Académie des Sciences et Alfred Lacroix, La Montagne Pelée après ses éruptions, avec observations sur Les éruptions du Vésuve en 79 et en 1906, Ulan Press, 2012

Jean-Paul Poirier, La catastrophe de la Montagne Pelée, Editions L’Harmattan-Replica, 2017