Depuis plusieurs années, la France fait face à une dégradation préoccupante de ses nappes phréatiques. En raison d’une succession de sécheresses et d’un déficit chronique des précipitations, la situation hydrologique était particulièrement critique en 2023 et 2024. De nombreuses régions ont subi des restrictions d’eau, affectant aussi bien l’approvisionnement des foyers que l’activité agricole.

À l’aube de 2025, les perspectives semblent moins alarmantes. Les précipitations abondantes de l’automne et de l’hiver ont permis une recharge partielle des nappes, une bonne nouvelle pour les territoires les plus affectés. Toutefois, cette amélioration ne signifie pas que la crise est derrière nous. La gestion de l’eau demeure un enjeu majeur dans un contexte de changement climatique, marqué par des épisodes météorologiques de plus en plus extrêmes.

L’année 2025 s’annonce donc comme une période charnière : si la recharge des nappes est encourageante, elle doit s’accompagner d’une réflexion de fond sur l’usage de l’eau et les mesures à mettre en place pour garantir une gestion plus durable de cette ressource vitale.

L’évolution de la situation des nappes phréatiques

L’année 2024 s’est inscrite dans la continuité des précédentes, avec des niveaux de nappes phréatiques particulièrement bas dans de nombreuses régions françaises. Après une sécheresse marquée en 2022 et 2023, la capacité de recharge des nappes a été insuffisante pour restaurer un équilibre hydrologique stable.

Une année 2024 marquée par des niveaux critiques

Les précipitations, bien qu’inégales sur le territoire, n’ont pas permis une remontée généralisée des niveaux d’eau souterraine. Certaines nappes profondes, qui nécessitent des années de recharge, ont continué de décliner. Cette situation a entraîné des restrictions d’usage de l’eau dans plusieurs départements dès le printemps 2024, touchant aussi bien l’agriculture, l’industrie que l’approvisionnement en eau potable.

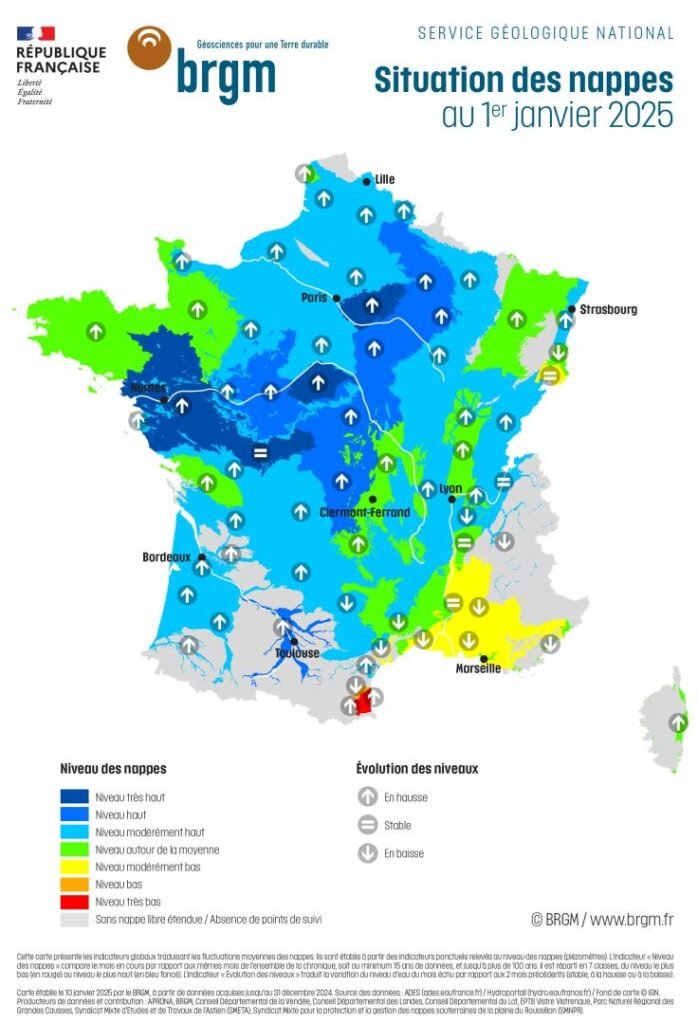

Le BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières), chargé du suivi des nappes en France, a signalé en milieu d’année que près de 70 % des nappes présentaient des niveaux inférieurs à la normale, un chiffre alarmant qui a confirmé la gravité de la crise. Certaines zones, comme le bassin méditerranéen, la vallée du Rhône et les Hauts-de-France, ont été particulièrement affectées, avec des nappes atteignant des niveaux historiquement bas.

Un début d’année 2025 plus favorable grâce aux précipitations

Contrairement aux tendances des dernières années, la fin de 2024 et le début de 2025 ont été marqués par des précipitations abondantes. L’automne et l’hiver ont connu un excédent de pluie significatif, favorisant la recharge des nappes phréatiques. Selon les données du BRGM publiées en janvier 2025, une amélioration notable des niveaux d’eau souterraine a été constatée sur une grande partie du territoire.

Les régions du centre et du nord de la France, notamment le bassin parisien et la vallée de la Loire, ont enregistré une remontée significative des niveaux des nappes. Dans certains secteurs, comme en Bretagne et en Normandie, la recharge a été particulièrement efficace, permettant de retrouver des niveaux proches des moyennes saisonnières.

Cependant, cette amélioration reste hétérogène. Si certaines nappes réactives – celles qui se remplissent rapidement après des précipitations – ont bénéficié d’un apport conséquent, les nappes plus profondes, notamment en Occitanie et en Provence-Alpes-Côte d’Azur, demeurent en déficit. La reconstitution de ces réservoirs souterrains prendra plusieurs années et nécessitera une succession d’hivers pluvieux pour espérer retrouver des niveaux satisfaisants.

Malgré cette accalmie relative, les spécialistes appellent à la prudence. Une année pluvieuse ne suffit pas à compenser les déficits accumulés depuis plusieurs années. La gestion de l’eau reste un enjeu central, et il est crucial d’anticiper les prochains étés afin d’éviter de retomber dans une situation critique dès 2026.

Une amélioration encourageante, mais une vigilance nécessaire

Si les précipitations abondantes de l’automne et de l’hiver 2024-2025 ont contribué à une recharge partielle des nappes phréatiques, cette amélioration reste fragile et incomplète. Certaines nappes superficielles, qui réagissent rapidement aux pluies, ont connu une remontée significative de leur niveau. Cependant, les nappes profondes, essentielles pour l’alimentation en eau potable et l’irrigation, mettent plusieurs années à se reconstituer.

Des effets encore limités sur le long terme

Le BRGM rappelle que la situation actuelle ne signifie pas que la crise hydrique est derrière nous. Plusieurs années de sécheresses consécutives ont épuisé les réserves souterraines, et une seule année plus humide ne suffit pas à compenser ce déficit accumulé. Une nouvelle sécheresse en 2025 ou 2026 pourrait rapidement annuler ces avancées, en particulier dans les régions du sud et de l’est du pays, où la recharge a été plus limitée.

En outre, certaines zones, notamment en Provence-Alpes-Côte d’Azur, dans le Massif central et en Alsace, restent en état de vigilance renforcée, car leurs nappes n’ont pas retrouvé des niveaux satisfaisants. L’équilibre reste fragile, et la moindre perturbation climatique pourrait compromettre ces améliorations.

Le rôle du changement climatique dans cette instabilité

Le changement climatique joue un rôle central dans les déséquilibres hydrologiques observés en France. L’alternance entre périodes de sécheresse prolongée et épisodes de précipitations intenses complique la recharge des nappes phréatiques.

Les longues périodes sans pluie limitent l’infiltration de l’eau dans le sol, tandis que les pluies torrentielles, de plus en plus fréquentes, ruissellent en surface sans réellement pénétrer les couches profondes du sous-sol. Ce phénomène accentue la variabilité des niveaux des nappes et rend leur gestion plus complexe.

De plus, l’augmentation des températures entraîne une évaporation plus rapide de l’eau de surface et une augmentation des besoins en irrigation pour l’agriculture. Ces facteurs combinés exercent une pression supplémentaire sur des ressources déjà fragilisées. Sans une adaptation rapide des pratiques et des politiques de gestion de l’eau, la France risque de connaître des crises hydriques de plus en plus fréquentes et sévères.

Vers une gestion plus durable des ressources en eau

Face à ces défis, plusieurs mesures et stratégies sont mises en place pour assurer une gestion plus raisonnée des ressources en eau.

- Optimisation de la consommation d’eau : Les collectivités et les industries sont incitées à réduire leur consommation grâce à des technologies plus économes et des restrictions adaptées aux périodes de stress hydrique.

- Stockage et récupération de l’eau de pluie : Des infrastructures sont développées pour mieux capter et stocker les eaux pluviales, notamment pour l’irrigation agricole et l’usage domestique.

- Sensibilisation et changement des comportements : De nombreuses campagnes visent à éduquer le grand public et les agriculteurs sur la nécessité d’une consommation d’eau plus responsable.

- Adaptation des cultures agricoles : Le développement de pratiques agroécologiques, comme la réduction du labour, l’implantation de cultures plus résistantes à la sécheresse et l’amélioration des techniques d’irrigation, contribue à limiter la pression sur les nappes phréatiques.

En parallèle, des projets de réutilisation des eaux usées sont expérimentés dans certaines régions afin de réduire la dépendance aux nappes phréatiques pour des usages non prioritaires. Ces initiatives, encore peu développées en France par rapport à d’autres pays européens, pourraient jouer un rôle clé dans l’avenir de la gestion de l’eau.

L’eau ressource essentielle

L’amélioration de la situation des nappes phréatiques en début d’année 2025 est un signal encourageant, mais elle ne doit pas masquer les défis persistants liés à la gestion de l’eau en France. Les déficits accumulés sur plusieurs années ne peuvent être compensés en une seule saison, et la pression exercée par le changement climatique rend les conditions de recharge plus incertaines.

La France doit poursuivre ses efforts pour préserver et gérer durablement cette ressource essentielle. L’adoption de mesures adaptées, combinée à une sensibilisation accrue des citoyens et des acteurs économiques, sera déterminante pour garantir un accès à l’eau à long terme et éviter les crises hydriques récurrentes.

Quelques liens et sources utiles

Dupont, N., & Ghiotti, S, L’eau et son droit : Une gouvernance en quête de cohérence. Presses Universitaires de Provence, 2016

Grison, C. L’eau, un enjeu planétaire : Pollution, préservation, bioremédiation. CNRS Éditions, 2020

Pires, M. L’eau en France : Entre abondance et pénurie. Éditions Quae, 2019

Eaufrance, Les ressources en eau souterraine face au changement climatique. Eaufrance, 2023