À l’aube de la Première Guerre mondiale, des millions de soldats, s’élancent pour défendre leurs patries avec courage et détermination.

Toutefois, ils ne sont pas seulement confrontés aux horreurs physiques du conflit, mais aussi à une menace invisible et insidieuse : l’obusite. Ce nouveau mal reflète les conditions effroyables que subissent les soldats dans les tranchées. L’obusite est le signe que la Première Guerre mondiale est un conflit nouveau, bien plus meurtrier, barbare et inhumain que les guerres passées.

L’apparition de l’Obusite

L’obusite, terme inventé pendant la Grande Guerre, désigne une forme de traumatisme psychique engendré par le fracas des obus et la terreur des tranchées. À une époque où les troubles psychiques étaient mal connus, ce syndrome, aussi qualifié de « trouble de stress post-traumatique » (TSPT) au XXIe siècle, se manifeste par des symptômes variés : cauchemars persistants, anxiété aiguë, paralysies, hallucinations.

Dans les tranchées, la peur est omniprésente. L’explosion d’obus, de grenades, ou de mines déclenche des ondes de choc physiques et émotionnelles considérables. Le célèbre médecin de la Première Guerre mondiale, le docteur Sicard, décrit des soldats accroupis ou pliés en deux, les yeux écarquillés, certains devenus muets, sourds, voire aveugles sans blessure physique particulière, seulement à cause du choc et de la peur.

L’Obusite, un Trouble Multiforme

La variété des symptômes de l’obusite témoigne de l’ampleur des traumatismes subis par les poilus. Certains soldats, sous l’effet du choc, se retrouvent dans un état de stupeur, présentant des symptômes similaires à ceux de l’hypnose. D’autres, traumatisés par les bombardements, souffrent de paralysies et d’hallucinations.

Comme l’évoque le psychiatre des armées Louis Crocq : « Parmi les rescapés, certains erraient, le visage hagard, le regard absent, ils revoyaient en permanence des scènes de bataille. Ils étaient dans un état d’épuisement physique et psychique« . Ces descriptions poignantes mettent en lumière l’immense souffrance psychologique que pouvaient endurer les soldats, souvent ignorée à l’époque.

Le traitement de l’Obusite : entre compassion et incompréhension

Le traitement de l’obusite se heurte à un manque de compréhension de la part des autorités militaires et médicales de l’époque.

Il y a une régression sur le plan intellectuel et sur l’appréhension de la maladie en temps de guerre. Il y a un retour sur l’idée que la maladie est physique. Aujourd’hui, on parle de maladie psychique, comme si c’était évident. Mais en réalité, dans les premières années du conflit, les médecins considèrent que c’est une affection physique. Le « shell shock », par exemple, c’est l’idée d’une commotion physique, même s’il n‘y a pas de blessures : l’explosion, l’ »obusite », le souffle de l’obus, auraient traumatisé les soldats par les compressions de l’air, qui auraient fait éclater les vaisseaux sanguins, dans le cerveau ; on trouverait du sang dans la moelle épinière. C’est une vraie régression intellectuelle, on revient aux théories napoléoniennes sur le vent du boulet. Parce que l’impératif est là, la nation est envahie.

Max Gallo

Pourtant, les « pithiatiques« , comme on les appelle alors, nécessitent une attention médicale particulière. Attention qui ne leur était pas toujours offerte.

Le torpillage, terme utilisé par le neurochirurgien Clovis Vincent, consistait à envoyer des chocs électriques de 60 à 100 milliampères aux soldats traumatisés. En effet, les autorités militaires considéraient ces « traumatismes » comme de simple simulations, un moyen pour les soldats de ne pas retourner au front.

Tant que l’homme n’est pas droit, on continue à lui envoyer des coups de décharges électriques pour qu’il se redresse, tout en le faisant marcher dans un couloir, en accompagnant ces coups de torpilles d’insultes, pour autosuggestionner les malades. Les médecins vont utiliser l’autosuggestion en insultant les malades : « Espèce de cochon, espèce de lâche, tu vas te redresser ! ». Puis, la douleur fait que l’homme se redresse.

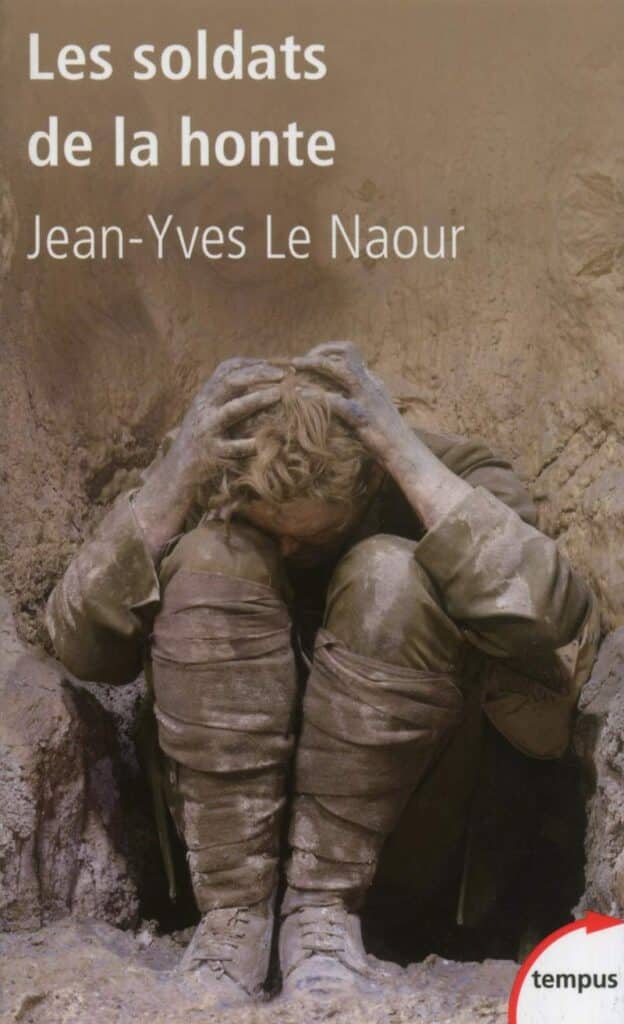

Jean-Yves Le Naour

Après la guerre de nombreux soldats deviennent déments et terminent leur vie dans des asiles faute de soin.

Un ouvrage poignant sur la vie de ces soldats

Ils ne sont pas morts et pourtant ils ne sont jamais rentrés du Front où la Grande Guerre les avait envoyés.

C’est par la révolte d’un paysan, Baptiste Deschamps, qu’a été révélé le sort atroce qu’on réservait aux poilus atteints du syndrome du shell shock (l’obusite), ces soldats qui n’avaient pas résisté psychologiquement à l’épreuve du feu.

Les Français n’en auraient sûrement jamais rien su si Baptiste Deschamps n’avait été traduit en justice parce qu’il refusait d’être brutalisé. L’affaire fit scandale et ouvrit la boîte de Pandore des traumatismes de guerre.

Jean-Yves Le Naour revient sur l’histoire méconnue de ces soldats, dans cet ouvrage, qu’on estime aujourd’hui au moins à 100.000…

L’héritage de l’Obusite

Aujourd’hui, l’obusite est perçue comme un élément clé de l’histoire de la psychiatrie militaire. Elle représente une prise de conscience importante de l’impact des traumatismes de guerre sur la santé mentale des soldats. Bien que le terme ne soit plus utilisé, l’obusite demeure une référence symbolique aux soldats de la Première Guerre mondiale et aux lourdes conséquences psychologiques du conflit.

Ce n’est qu’en 1992, par l’intermédiaire d’un décret, que les troubles mentaux sont officiellement reconnus comme des blessures de guerre, entraînant l’indemnisation des anciens Poilus qui en ont souffert. Une reconnaissance et une compensation arrivées bien tard, puisque la majorité des combattants de la Grande Guerre étaient déjà décédés à cette date.

L’image du poilu héroïque et inébranlable a cédé la place à une vision plus nuancée et plus réaliste de ces hommes confrontés à l’horreur des tranchées. Leur souffrance mentale, autrefois négligée ou incomprise, est maintenant reconnue et prise en compte dans notre compréhension de la Grande Guerre.

Que retenir de cette terrible histoire

L’obusite, ce fardeau invisible porté par les poilus, est un chapitre sombre et souvent négligé de l’histoire de la Première Guerre mondiale. Elle rappelle que les cicatrices de la guerre ne sont pas toujours visibles à l’œil nu et que la bravoure sur le champ de bataille peut cacher une profonde détresse psychologique. Ainsi, en se rappelant de l’obusite, nous rendons hommage à ces hommes qui ont combattu non seulement l’ennemi, mais aussi leurs propres démons intérieurs.

Quelques liens et sources utiles

Eric J. Leed, No man’s land: Combat & identity in World War 1, Cambridge University Press, 1979.

Jean-Yves Le Naour, Les soldats de la honte, Tempus Perrin, 2013

D. Baratie, Histoire de la Grande Guerre : 1914-1918, Perrin, 2013.

Pierre Darmon, « Des suppliciés oubliés de la Grande Guerre : les pithiatiques », Histoire, économie & société, vol. 20, no 1, 2001.

Alban Wilfert, « Hystériques de guerre, ces blessés d’un autre genre », sur La Revue d’Histoire Militaire, 15 juin 2022.