Le 3 décembre 1967, au Groote Schuur Hospital, un chirurgien sud-africain de 45 ans a écrit l’une des pages les plus marquantes de l’histoire de la médecine moderne. En effet, ce jour-là, Christiaan Barnard a réussi la première transplantation cardiaque humaine. Un événement qui a duré neuf heures, et qui a fait de lui l’un des hommes les plus célèbres du monde. Zoom sur le parcours de celui qui a révolutionné la chirurgie cardiaque.

Un parcours marqué par la rigueur et la curiosité

C’est le 8 novembre 1922 que naît Christiaan Neethling Barnard à Beaufort West, une petite ville de la province du Cap. Fils d’un pasteur protestant pauvre et d’une organiste, il grandit de façon modeste dans une Afrique du Sud rurale et divisée. Mais malgré son origine sociale, il manifeste très tôt un intérêt pour les études et la médecine moderne.

Il faut dire que la mort de son frère Abraham à l’âge de cinq ans d’une maladie cardiaque congénitale l’a profondément bouleversé. Ce drame a éveillé en lui une grande fascination pour cet organe si mystérieux qu’est le cœur, et a créé très tôt chez lui une vocation.

C’est donc en toute logique que Barnard s’inscrit en 1940 à la faculté de médecine de l’Université du Cap. Il en ressort en 1945 docteur après avoir soutenu une thèse sur le traitement de la méningite tuberculeuse. Christiaan Barnard commence ensuite en 1946 une carrière de médecin généraliste dans la petite ville rurale de Ceres. S’il y trouve celle qui en 1948 devient sa femme, l’infirmière Aletta Louw, il finit tout de même par s’y ennuyer et par quitter la ville en 1951. Passent ensuite les années, et Christiaan Barnard finit par ressentir de la lassitude quant à son métier.

Pour casser la routine, et viser plus haut, il s’envole en 1956 aux Etats-Unis pour étudier la chirurgie cardiovasculaire à l’université du Minnesota, à Minneapolis. Il y rencontre nombre de professeurs pionniers de la chirurgie à cœur ouvert, dont le docteur Norman Shumway, qui était le plus grand spécialiste du monde au sujet de la transplantation cardiaque. Il découvre aussi auprès du professeur Walton Lillehei la chirurgie cardio-thoracique, qui est devenue par la suite sa spécialité. Diplômé en 1958 d’un doctorat en chirurgie cardiovasculaire et d’un doctorat en philosophie, il décide de quitter les Etats-Unis pour retourner s’installer en Afrique du Sud.

Le retour en Afrique du Sud et la préparation de l’exploit

De retour au Cap, Christiaan Barnard devient immédiatement chef du département de chirurgie cardiothoracique à l’hôpital Groote Schuur. Il ne tarde pas à introduire la chirurgie à cœur ouvert en Afrique du Sud, et fonde une équipe de recherche dédiée à un seul objectif : réussir une transplantation cardiaque sur un humain.

Ayant acquis une certaine renommée nationale après avoir réussi la première greffe de rein du pays en 1959, Barnard continue d’impressionner en réalisant pas moins de 48 greffes cardiaques sur des animaux entre 1961 et 1967. Il réussit concrètement à faire survivre un chien pendant 30 jours avec un nouveau cœur, ce qui est un exploit pour l’époque.

En parallèle, le monde scientifique s’agite, notamment aux Etats-Unis. Le docteur américain James Hardy tente pour la première fois en 1964 de greffer un cœur de chimpanzé sur un humain, mais échoue. Mais la science continue de progresser, et en 1967, la réussite de l’opération sur un humain n’a jamais semblé aussi possible.

Mais encore fallait-il passer au-delà des problèmes moraux et légaux. En effet, une transplantation cardiaque ne peut réussir que si le cœur est prélevé sur un patient vivant. Utiliser celui d’une personne en état de mort cérébrale apparaissait alors comme une solution idéale, sauf qu’à l’époque, la mort cérébrale n’avait aucune reconnaissance juridique aux Etats-Unis. Tous les chirurgiens américains refusaient alors de pratiquer l’opération sur un humain par peur des conséquences juridiques et morales, quand bien même la réussite de l’opération aurait permis à n’importe lequel d’entre eux de marquer l’histoire. Une situation floue qui a profité à Christiaan Barnard.

La première greffe du cœur : la nuit du 2 au 3 décembre 1967

Le 2 décembre 1967, Denise Darvall, une employée de banque de 25 ans, se fait violemment percuter par un camion en traversant une rue avec sa mère. Cette dernière meurt sur le coup, mais pas Denise, qui est transportée immédiatement à l’hôpital Groote Schuur.

Le diagnostic est clair : le cœur bat encore, grâce à un respirateur artificiel, mais le violent traumatisme crânien qu’elle a subi empêche toute possibilité qu’elle se réveille.

Au même moment, dans ce même hôpital, Louis Washkansky, un épicier juif lituanien de 53 ans arrivé en Afrique du Sud en 1922, est en train d’agoniser. Il souffre d’une insuffisance cardiaque, et après avoir réchappé à trois crises cardiaques, il est en phase terminale. Alors qu’il n’a plus que quelques semaines à vivre, Christiaan Barnard a déjà évoqué à l’homme la possibilité de lui greffer un cœur si l’occasion se présentait, ce à quoi Washkansky n’était pas contre.

Si la présence de Denise Darvall et de Louis Washkansky simultanément dans le même hôpital est déjà une drôle de coïncidence, le fait qu’ils aient le même groupe sanguin relève alors pour Barnard du miracle. Le docteur se précipite alors vers le père de Denise pour le convaincre de le laisser transplanter le cœur de sa fille dans le corps de Louis. Comprenant que la situation de Denise est sans espoir, le père accepte.

L’avantage qu’avait Christiaan Barnard sur les chirurgiens américains, c’est que son pays avait des lois beaucoup plus souples que les Etats-Unis sur la mort cérébrale. Il aurait donc pu prélever directement le cœur de Denise tant qu’elle était vivante sans être inquiété, mais il ne le fait pas. A la place, il ordonne de la débrancher. Il attend ensuite précisément 12 minutes que le cœur s’arrête naturellement, puis s’empresse de le prélever pour le placer dans une solution froide à 10 degrés. En ayant agi en moins de cinq minutes, Barnard est ainsi parvenu à sauver le cœur, en utilisant toutes les techniques qui lui ont été apprises par Norman Shumway.

Ensuite, Christiaan Barnard amène Louis Washkansky sur la table d’opération. Après neuf heures d’intervention qui ont mobilisé une trentaine de personnes, le cœur transplanté bat pour la première fois dans la poitrine de Washkansky. Le succès chirurgical est total, et Christiaan Barnard devient le premier docteur à réussir à faire battre un cœur dans une autre poitrine humaine, au nez et à la barbe de son professeur Norman Shumway.

La suite : entre célébrité et succès médicaux

Lorsque Louis Washkansky se réveille, sa fonction cardiaque se révèle excellente. Pleinement conscient, il arrive à parler à sa femme, et envisage déjà l’avenir avec son nouveau cœur. Pour éviter le rejet, les médecins lui administrent de fortes doses de cortisone, d’azathioprine et d’actinomycine D, s’inspirant des doses données pour une transplantation rénale.

De son côté, Christiaan Barnard ne tarde pas à devenir une célébrité mondiale. Le docteur fait le tour du monde, rencontre les plus grandes stars (Grace Kelly, Sophia Loren, le pape Paul VI…) et devient l’idole des journalistes de toute la planète, bien aidé par son physique hollywoodien.

Mais le 21 décembre 1967, soit 18 jours après l’opération, Louis Washkansky meurt. Ce n’est pas un arrêt cardiaque qui a eu sa peau, mais bien une simple pneumonie, la faute aux traitements anti-rejet qui, donnés trop nombreux, ont affaibli considérablement ses défenses immunitaires.

Puisque la réussite technique de son opération n’a pas été remise en cause, Barnard réalise une deuxième transplantation cardiaque le 2 janvier 1968. Cette fois-ci, c’est le cœur d’un jeune pêcheur métis, Clive Haupt, qui est greffé dans la poitrine de Philip Blaiberg, un dentiste blanc de 58 ans. Réalisée dans le contexte brûlant de l’apartheid, l’opération permet à Blaiberg de survivre 594 jours, soit presque 19 mois.

Un nouveau succès qui accroît davantage sa célébrité. Considéré alors par le grand public comme le plus grand spécialiste de cette opération, Barnard et son équipe réalisent dix autres transplantations cardiaques entre 1968 et 1973.

En 1974, il invente et met en place la transplantation hétérotopique, c’est-à-dire qu’il ne retire plus le cœur du receveur, mais le superpose au cœur greffé afin qu’il puisse le soutenir. Ce sont ainsi 48 opérations qu’il mène avec cette technique entre 1975 et 1983, renforçant ainsi sa légende.

Les controverses d’une légende

Evidemment, l’exploit de Christiaan Barnard s’est accompagné d’un lot de critiques médicales et morales.

La communauté médicale s’est d’abord montrée très critique envers le Sud-Africain. Pour elle, il était logique que le professeur Norman Shumway soit le premier à réaliser une transplantation cardiaque, et à en récolter les mérites, au vu de tout ce qu’il a apporté à la discipline. Le fait que Christiaan Barnard ait profité du contexte juridique en place aux Etats-Unis pour le devancer a donc été très mal vu, et ce d’autant plus que le professeur Shumway lui avait tout appris. Les chirurgiens américains devancés l’ont donc eu mauvaise, eux qui ont dû attendre août 1968 pour que la mort cérébrale soit reconnue aux Etats-Unis et que la transplantation cardiaque humaine soit autorisée.

Le deuxième problème est relatif à la question du taux de mortalité de l’opération. A la suite de l’engouement provoqué par Barnard, une centaine de transplantations cardiaques ont été tentées dans le monde, pour un taux de mortalité à 18 mois qui s’élevait à 82%. Par exemple, en France, sur dix opérations tentées entre avril 1968 et octobre 1969, seuls deux survivants étaient à dénombrer.

A noter que même les grands spécialistes qu’étaient Christiaan Barnard et Norman Shumway ne dépassaient pas les 40% de taux de survie post-greffe à 18 mois. De faibles statistiques qui s’expliquent d’une part par la complexité de l’opération, mais aussi et surtout par le manque d’efficacité des immunosuppresseurs. En effet, une trop faible dose entraînait automatiquement le rejet de la greffe, et une trop forte dose causait des infections mortelles. Il faut attendre les années 1980 pour que soit généralisée la cyclosporine, un immunosuppresseur efficace qui ne détruit pour autant pas le système immunitaire. Du fait de cette innovation, la transplantation cardiaque a pu devenir une procédure standardisée, réalisée plus de 5000 fois par an, et dont le taux de réussite à cinq ans dépasse de nos jours les 70%.

Evidemment, l’opération réussie par Christiaan Barnard a aussi été critiquée sur le plan éthique. Beaucoup ont ainsi accusé le chirurgien d’avoir réalisé un acte d’euthanasie, voire d’homicide, sur Denise Darvall, puisque sur un plan juridique, elle n’était pas considérée comme morte. Aucune poursuite judiciaire n’a toutefois été engagée, d’une part parce que les autorités sud-africaines n’avaient aucun intérêt à sanctionner un symbole de modernité nationale, et d’autre part car le consentement du père de Denise Darvall avait été obtenu en amont par le chirurgien.

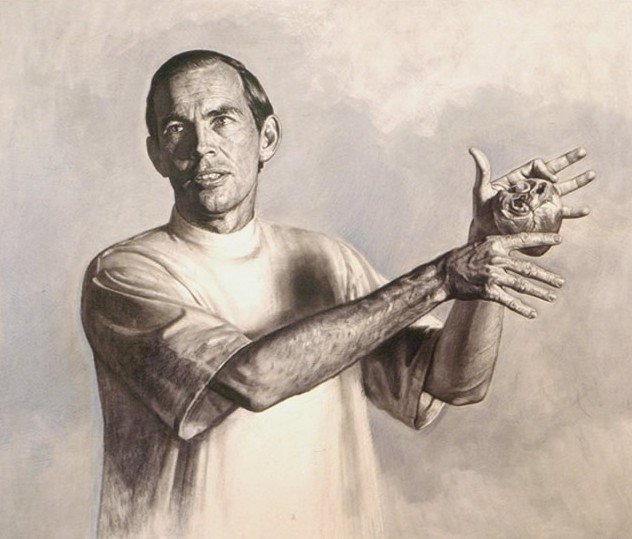

Après plusieurs années passées à opérer les cœurs, Christiaan Barnard met un terme à sa carrière chirurgicale en 1983, à cause d’une arthrite déformante des mains. Il consacre ensuite la fin de sa vie à la recherche et la vulgarisation médicale, s’intéressant notamment de près aux moyens de ralentir le vieillissement. Il meurt finalement le 2 septembre 2001 à Chypre, terrassé par une crise d’asthme au bord d’une piscine à 78 ans.

Incontestablement, Christiaan Barnard a laissé derrière lui un héritage scientifique immense, qui a ensuite inspiré d’autres chercheurs dans leurs recherches sur les cœurs artificiels (Jarvik-7, Carmat) ou bien la bio-impression d’organes. Pour l’éternité, il restera l’homme qui, une nuit de décembre 1967, a littéralement changé le cœur du monde.

Quelques liens et sources utiles :

Christiaan Barnard, Curtis Bill Pepper, Christiaan Barnard : une vie, Not Avail, 1970

Christiaan Barnard, Une seconde vie, L’Archipel, 1993