La Seconde Guerre mondiale, qui éclate en 1939, est l’un des conflits les plus destructeurs de l’histoire. Elle trouve ses origines dans une combinaison de tensions issues de la Première Guerre mondiale, de crises économiques et de l’expansionnisme agressif de certains régimes totalitaires.

Quels facteurs ont conduit à cette guerre dévastatrice ?

Le traité de Versailles et ses conséquences

Le traité de Versailles, signé en 1919, impose des conditions très dures à l’Allemagne vaincue. Elle doit payer d’importantes réparations, céder des territoires et réduire drastiquement son armée. Ces mesures humilient l’Allemagne et provoquent un fort ressentiment au sein de sa population.

Ce contexte nourrit un désir de revanche et favorise la montée de mouvements nationalistes. Le traité crée également des déséquilibres en Europe, alimentant les tensions entre les nations.

La montée des régimes totalitaires

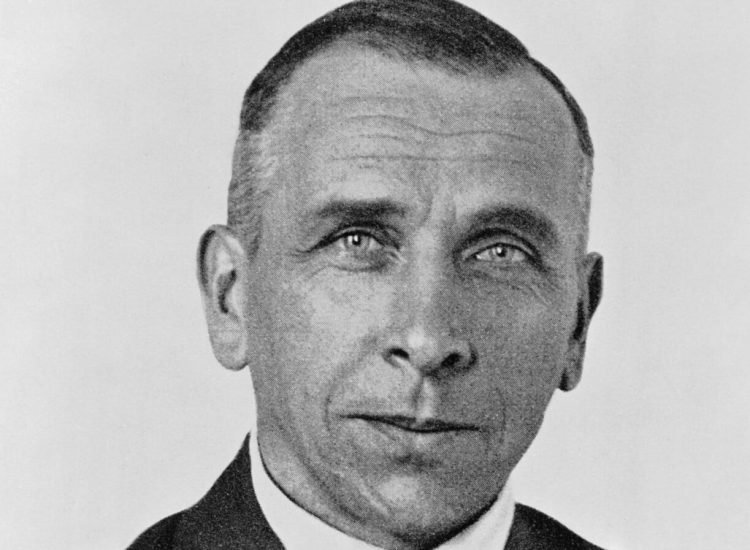

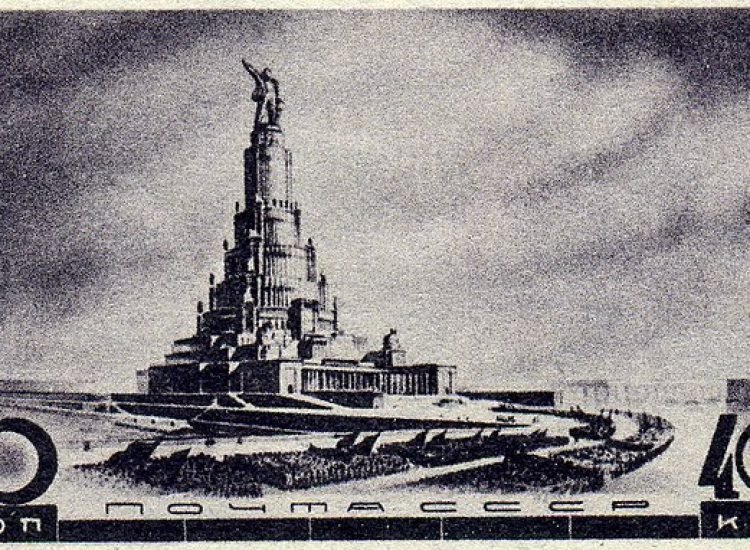

Dans les années 1920 et 1930, des régimes autoritaires émergent dans plusieurs pays. En Allemagne, Adolf Hitler et son parti nazi accèdent au pouvoir en 1933. Ils prônent une idéologie expansionniste et raciste, visant à rétablir la grandeur de l’Allemagne et à conquérir un « espace vital » en Europe de l’Est.

En Italie, Benito Mussolini instaure un régime fasciste et cherche à restaurer un empire romain. Au Japon, le militarisme gagne du terrain, avec une volonté de dominer l’Asie et le Pacifique. Ces régimes remettent en cause l’ordre international établi après 1918.

La crise économique de 1929

La Grande Dépression, déclenchée par le krach boursier de 1929, aggrave les tensions internationales. La montée du chômage et de la pauvreté favorise les discours extrémistes et nationalistes. Les démocraties occidentales, fragilisées, peinent à faire face à ces défis.

Cette crise contribue également à l’isolationnisme de certains pays, comme les États-Unis, et à une politique d’apaisement envers les dictatures, dans l’espoir de préserver la paix.

Les politiques expansionnistes

Dans les années 1930, l’Allemagne nazie multiplie les provocations. En 1936, elle remilitarise la Rhénanie, en violation du traité de Versailles. En 1938, Hitler annexe l’Autriche (l’Anschluss) puis revendique les Sudètes, une région de Tchécoslovaquie. Ces actes, encouragés par la faiblesse des réactions internationales, renforcent son agressivité.

De leur côté, l’Italie envahit l’Éthiopie en 1935, tandis que le Japon envahit la Mandchourie en 1931 puis la Chine en 1937. Ces politiques expansionnistes poussent le monde vers une confrontation globale.

L’échec des politiques d’apaisement

Les démocraties européennes, notamment la France et le Royaume-Uni, adoptent une politique d’apaisement envers l’Allemagne nazie. Lors des accords de Munich en 1938, elles acceptent l’annexion des Sudètes, espérant éviter une nouvelle guerre. Cependant, cette stratégie ne fait qu’encourager Hitler à poursuivre ses ambitions.

En août 1939, le pacte de non-agression signé entre l’Allemagne et l’Union soviétique (le pacte Molotov-Ribbentrop) marque un tournant. Il permet à Hitler d’envahir la Pologne sans craindre d’intervention soviétique. Le 1er septembre 1939, l’invasion de la Pologne par l’Allemagne déclenche la guerre, suivie de la déclaration de guerre du Royaume-Uni et de la France.

Quelques liens et sources utiles

Ian Kershaw, To Hell and Back: Europe 1914-1949, Penguin, 2015.

A.J.P. Taylor, The Origins of the Second World War, Penguin Books, 1961.