Alfons Mucha (1860-1939) est un artiste d’origine morave (= tchèque) qui est principalement connu du grand public pour ses œuvres associées à l’Art Nouveau. Ce sont ses affiches raffinées qui l’ont rendu célèbre de par leur sensualité, leurs couleurs pastel et leur construction stylisée. Ce que l’on sait en revanche moins, c’est que Alfons Mucha était avant tout un artiste engagé, qui avait à cœur de défendre à travers son art l’identité slave et l’émancipation culturelle de son peuple. Zoom sur un artiste qui s’est servi de la beauté décorative de l’Art nouveau comme langage politique.

Une vocation artistique ancrée dans le patriotisme

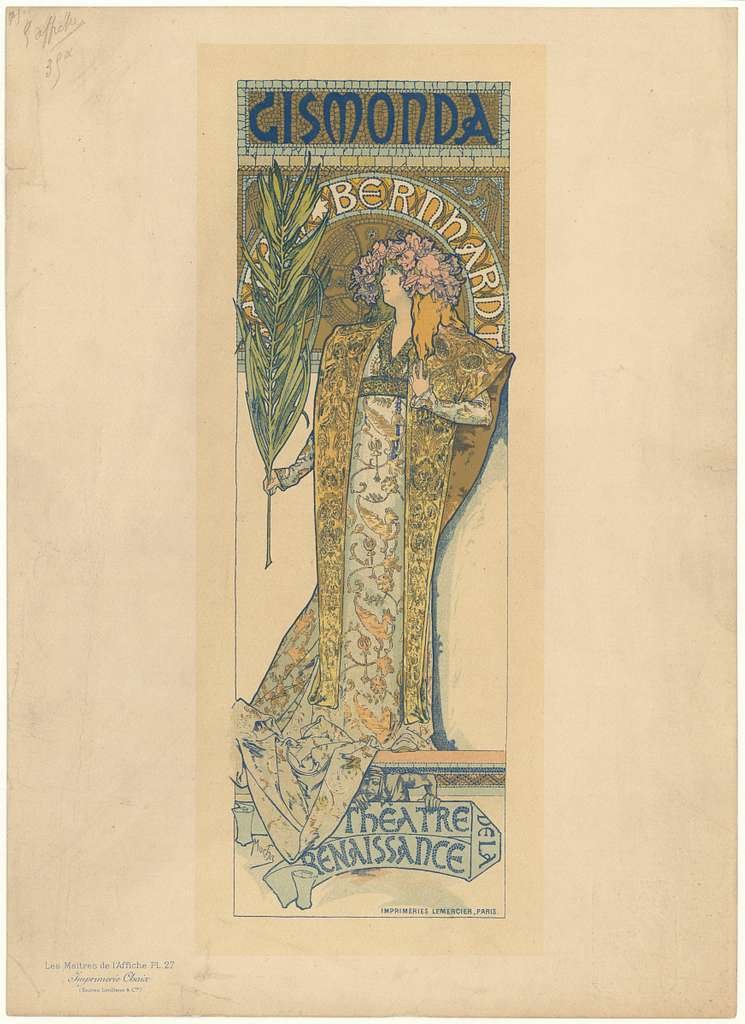

Alfons Mucha naît à Ivančice en 1860, dans une province alors austro-hongroise. Son cheminement personnel et professionnel l’emmène en 1885 du côté de Munich, puis à Paris en 1887 pour faire des études artistiques. A partir de 1888, il gagne sa vie dans la capitale française en tant qu’illustrateur. Mucha finit par gagner en renommée en 1894, date à laquelle on lui commande l’affiche Gismonda pour Sarah Bernhardt. Un chef d’œuvre qui donne naissance à un “style Mucha” qui se résume en trois mots : beauté, féminité et nature.

Gismonda a évidemment contribué au rayonnement français à l’international, et a permis ensuite à l’artiste de pouvoir accéder à des projets toujours plus ambitieux, comme l’Exposition universelle de 1900, durant laquelle il reçoit la médaille d’argent. Cette même année, il est aussi nommé chevalier de la Légion d’honneur, ce qui montre son importance dans le paysage artistique français, et international, de l’époque.

Mais alors qu’il est à l’apogée de sa carrière en Occident, Alfons Mucha ressent le besoin de revenir à ses racines. Pour lui, son succès actuel est “trop mondain”, et ne peut pas constituer une fin en soi. En effet, Mucha a depuis le départ un projet suprême : élever les Slaves au rang des plus grandes nations culturelles d’Europe. Et pour cela, Alfons Mucha a l’idée un peu folle de créer un cycle monumental racontant l’histoire des peuples slaves à travers 20 toiles de très grand format. Seulement, l’artiste n’a pas les fonds nécessaires pour pouvoir mener un travail artistique de telle envergure.

Mais en 1909, alors qu’il est parti poursuivre sa carrière aux Etats-Unis, Alfons Mucha rencontre à New York Richard Crane, un riche industriel américain. En discutant avec lui de son projet autour de l’identité slave, Mucha séduit Crane, qui décide de le financer.

C’est ainsi que de 1910 à 1928, Alfons Mucha travaille sur le plus grand projet de sa vie, qu’il intitule L’Epopée slave. Réfugié à Zbiroh, dans un ancien château tchèque transformé en atelier, il peint les épisodes fondateurs de l’histoire slave sur des toiles de 6 mètres sur 8, en prenant en compte aussi bien les perspectives historiques que mythologiques et morales. Le travail est d’autant plus titanesque que Mucha ne se limite pas à la Bohême, mais couvre aussi des événements marquants de Pologne, de Russie, de Serbie, de Croatie et de Bulgarie.

Une esthétique mystique au service d’un message politique

Si l’Art nouveau parisien, dont il était l’un des plus grands ambassadeurs, était surtout décoratif et commercial, les œuvres de L’Epopée slave n’ont quant à elles rien de frivole. Loin de l’art publicitaire, Mucha emprunte à la tradition byzantine et à l’iconographie orthodoxe, et pense ses œuvres comme des fresques sacrées. Le langage visuel qui se dégage de ses toiles devient ainsi dramatique, et profondément narratif.

Le “style Mucha” reste reconnaissable de par la continuité de certains principes graphiques, tels les lignes fluides, le symbolisme fort et l’organisation centrale. Mais il n’est plus au service de la publicité, ni même de la beauté en elle-même, mais plutôt au service du récit collectif slave.

L’Epopée slave revendique donc clairement un nationalisme, mais celui-ci ne se veut pas être exclusif. Loin des discours impérialistes de son époque, Mucha a voulu promouvoir une Europe des peuples au travers d’un pan-slavisme à la fois culturel, spirituel et pacifique. Alors que les Slaves étaient en train d’être bouleversés par la chute de l’Empire austro-hongrois, la création de la Tchécoslovaquie et la montée des nationalismes, son oeuvre avait pour vocation d’ancrer l’ensemble de l’identité slave dans une histoire visible et mémorielle.

De manière imagée, Les Slaves dans leur berceau ethnique (n°1, 1912) montre une allégorie mythologique dans laquelle les peuples primitifs errent dans une vallée pendant que des esprits protecteurs flottent dans les cieux. La lumière céleste qui inonde la toile montre bien la protection divine et la vocation de grandeur de l’œuvre.

Aussi, dans Le roi Ottokar II de Bohême fonde la ville de Königgrätz (n°5, 1920), Alfons Mucha montre la construction politique et urbanistique d’un État médiéval slave, dans laquelle on voit le monarque dans une composition rigoureusement symétrique.

La défense de Szigetvár contre les Turcs (N°14, 1914) rend de son côté hommage au héros austro-hongrois qu’est Miklós Zrínyi. On le voit encadré par une masse héroïque de combattants aux visages exaltés, dans une scène qui fait autant penser au travail de Delacroix qu’aux icônes orthodoxes.

Enfin, dans la conclusion du cycle qu’est L’Apothéose des Slaves (n°20, 1926), Alfons Mucha célèbre la liberté retrouvée par le peuple après toutes les souffrances et diffusions subies. Ce dernier est montré dressé sur un paysage idéalisé, derrière une figure allégorique féminine aux bras ouverts qui incarne l’espoir et l’unité.

Une réception tardive et controversée

Si l’ambition d’Alfons Mucha est remarquable, et son travail titanesque pour défendre l’identité slave, il n’a pour autant pas été félicité plus que ça par les principaux concernés. L’Epopée slave est en effet mal reçue en République Tchèque après sa présentation à Prague en 1928. Face aux avant-gardes que sont le cubisme tchèque et le constructivisme, l’œuvre d’Alfons Mucha est en effet jugée trop académique, et presque archaïque. Et si l’artiste a fait don de son oeuvre gigantesque à la ville de Prague, en exigeant qu’elle soit exposée dans un lieu dédié construit spécialement pour elle, il n’a jamais eu gain de cause, et est mort en 1939 sans avoir obtenu une reconnaissance à la hauteur de son engagement.

Reléguée dans le château de Moravsky Krumlov, où les conditions de conservation n’étaient pas optimales, il faut attendre les années 2000-2010 pour que le monde de l’art reconnaisse l’importance patrimoniale de L’Epopée slave, et que l’artiste ait le droit à une relecture complète de son oeuvre. Exposée de 2012 à 2016 dans le hall de l’ancien Palais des foires de Prague, puis de 2016 à aujourd’hui dans la ville de Moravsky Krumlov, il est prévu qu’elle rejoigne le centre historique de Prague en 2028 pour être exposée dans un musée dédié à Alfons Mucha.

Une trace toujours visible dans la culture slave

A côté de cette œuvre qui a pris 18 ans de sa vie, Alfons Mucha a contribué à d’autres projets patriotiques grâce à son talent artistique. Il a par exemple réalisé entre 1910 et 1912 les plafonds, les vitraux et les frises du Lord Mayor’s Hall de la Maison municipale de Prague, dans lesquelles plusieurs héros tchèques sont glorifiés. Le symbole est d’autant plus flatteur pour Mucha que c’est du balcon de la Maison municipale que l’indépendance de la Tchécoslovaquie a été déclarée en 1918.

1918 fut aussi l’occasion pour Alfons Mucha de créer les designs du timbre en série Hradčany. Par la suite, il est aussi choisi pour créer en 1919 les visuels des billets de 100 koruns, puis ceux de 5000 koruns en 1920. Il contribue aussi jusqu’en 1935 à donner une identité artistique aux armoiries, aux uniformes ou encore documents d’Etat tchécoslovaques. Autant de commandes qu’il effectue gratuitement ou à prix coûtant, preuve de son désintéressement et de son attachement à la nation.

En bref, si l’on se souvient surtout d’Alfons Mucha pour ses affiches de théâtre, il ne faut pas oublier qu’il était avant tout un artiste engagé politiquement pour son pays. En ayant placé l’esthétique au service de l’identité collective, il a gagné le droit de demeurer pour toujours une figure unique de l’histoire de l’art européen.

Quelques liens et sources utiles :

Tomoko Sato, Alphonse Mucha, 1860-1939: L’artiste comme visionnaire, Taschen, 2015

Patrick Bade, Alphonse Mucha et œuvres d’art, Parkstone International, 2023