La période de l’entre-deux-guerres, qui s’étend de 1919 à 1939, est marquée par des tensions politiques, économiques et sociales. Bien qu’elle suive la fin de la Première Guerre mondiale, cette période voit émerger des conflits latents qui aboutiront à la Seconde Guerre mondiale.

Pourquoi ces deux décennies ont-elles été si tumultueuses ?

Les conséquences du traité de Versailles

Le traité de Versailles, signé en 1919, impose de lourdes réparations économiques à l’Allemagne, alimentant un sentiment d’humiliation et de revanche. Ce ressentiment nourrit la montée du nationalisme et favorise l’émergence de mouvements extrémistes, notamment en Allemagne avec l’arrivée d’Adolf Hitler au pouvoir en 1933.

De plus, le traité redessine les frontières européennes, créant de nouveaux États comme la Tchécoslovaquie ou la Yougoslavie. Cependant, ces nouvelles frontières sont souvent sources de tensions entre minorités ethniques et nations.

Une instabilité économique

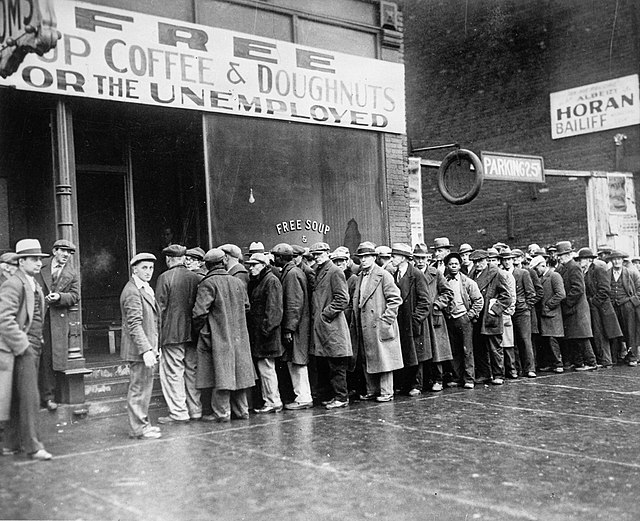

La Grande Dépression de 1929 exacerbe les tensions. La crise économique mondiale entraîne un chômage massif, des faillites d’entreprises et une instabilité sociale. Les démocraties, fragilisées par ces difficultés, peinent à maintenir l’ordre et à répondre aux attentes des populations.

Dans ce contexte, de nombreux pays adoptent des politiques protectionnistes, limitant les échanges commerciaux et aggravant encore la crise. Cette situation favorise la montée des régimes autoritaires, qui promettent de rétablir l’ordre et la prospérité.

La montée des régimes totalitaires

L’entre-deux-guerres voit l’émergence de régimes autoritaires en Europe. En Allemagne, le nazisme s’impose, tandis qu’en Italie, Benito Mussolini installe un régime fasciste dès 1922. En Union soviétique, Joseph Staline renforce son contrôle sur le pays par des purges et une industrialisation forcée.

Ces régimes, fondés sur la violence et la propagande, rejettent les valeurs démocratiques et prônent une expansion territoriale. Leur montée en puissance déstabilise les relations internationales et rend la guerre de plus en plus inévitable.

L’échec des politiques de paix

La création de la Société des Nations (SDN) en 1920 devait garantir la paix mondiale. Cependant, cette organisation manque d’autorité et de moyens pour prévenir les conflits. L’absence des États-Unis affaiblit son rôle, et les grandes puissances hésitent à intervenir face aux agressions.

Les politiques d’apaisement, comme celles menées par la France et le Royaume-Uni dans les années 1930, permettent à des dictateurs comme Hitler de poursuivre leurs ambitions sans rencontrer de réelle opposition. L’annexion de l’Autriche (Anschluss) et des Sudètes par l’Allemagne illustre cet échec.

Des tensions sociales et culturelles

L’entre-deux-guerres est également marquée par des bouleversements sociaux. Les inégalités s’accentuent, et les mouvements ouvriers réclament des réformes profondes. Dans certains pays, ces revendications aboutissent à des conflits violents, comme en Espagne avec la guerre civile de 1936 à 1939.

Par ailleurs, cette période est riche en innovations culturelles et technologiques, mais ces progrès contrastent avec l’instabilité politique, révélant les contradictions de l’époque.

Une période annonciatrice de la guerre

L’entre-deux-guerres peut être vue comme une parenthèse entre deux conflits mondiaux. Les tensions accumulées durant cette période, qu’elles soient économiques, sociales ou politiques, rendent la Seconde Guerre mondiale presque inévitable.

Elle illustre les défis posés par l’instauration d’une paix durable après un conflit majeur.

Quelques liens et sources utiles

Marc Ferro, L’Entre-deux-guerres, Albin Michel, 2001.

Eric Hobsbawm, L’Âge des extrêmes : Le court XXe siècle 1914-1991, Fayard, 1999.