Le puits minier est incontestablement la colonne vertébrale de toute exploitation souterraine. Bien plus qu’un simple tunnel vertical, c’est le point névralgique d’un système d’extraction sophistiqué qui a considérablement évolué au fil des siècles.

Retour sur l’historique et les enjeux du puits minier.

Rôle et fonctionnement du puits minier

Le puits minier est une infrastructure verticale qui est creusée à partir de la surface. De forme circulaire ou rectangulaire, il mesure entre 4 et 10 mètres de diamètre et peut atteindre une profondeur allant de 100 à 3000 mètres. Le puits minier a quatre objectifs principaux.

D’abord, assurer l’accès aux infrastructures souterraines. C’est en effet par le puits que les mineurs, les machines et les matériaux accèdent aux galeries souterraines et aux différents niveaux d’exploitation, appelés accrochages. À l’intérieur, pour permettre le transport vertical, des cages métalliques d’ascenseur circulent, suspendues à des câbles et actionnées par un chevalement et un treuil. De manière chiffrée, on estime que 40 à 60 mineurs peuvent être transportés dans une cage en une fois, ou plusieurs tonnes de matériel.

Le puits minier permet aussi évidemment d’extraire le minerai ou le charbon. Pour cela, on utilise un treuil d’extraction, qui actionne des câbles d’acier afin de remonter les skips, c’est-à-dire des bennes métalliques fermées. Les skips permettent un transport plus rapide et plus sécurisé que les cages, d’où leur utilisation pour remonter le précieux minerai.

Aussi, le puits minier a un rôle crucial dans la ventilation. Il faut dire qu’une ventilation efficace est indispensable dans une mine souterraine, aussi bien pour diluer les gaz dangereux et la poussière que pour réguler la température. C’est pour ça qu’existent dans les mines un puits principal d’entrée d’air, qui est souvent équipé de ventilateurs, et un puits de retour d’air, supposé évacuer l’air pollué. Entre le puits d’entrée et le puits de retour, sont installés des portes de ventilation et des conduits secondaires chargés de guider l’air dans les galeries.

Enfin, le puits minier a pour rôle d’évacuer les eaux. En effet, les infiltrations naturelles et le ruissellement des eaux d’exploitation peuvent atteindre plusieurs centaines de m3 / jour, d’où la nécessité d’installer des pompes au fond du puits pour évacuer les eaux vers la surface ou bien vers des bassins de décantation.

Méthodes de creusement et de soutènement

Le fonçage ( = creusement) d’un puits minier nécessite des techniques spécialisées, qui ont évolué au fil du temps et des progrès techniques.

Avant le XXe siècle, le fonçage se faisait à la main, avec des pics ou des burins pour perforer le sol. Des explosifs à la poudre noire pouvaient aussi être utilisés. Le rendement ne dépassait logiquement pas les 1 à 2 mètres par semaine en terrain dur.

Par la suite, la méthode par sautage contrôlé s’est substituée à la méthode traditionnelle. Concrètement, des perforations régulières chargées d’explosifs (ANFO ou dynamite) et tirées par séquence permettaient d’avoir un rendement de 10 à 20 mètres par semaine. De nos jours, cette méthode est encore utilisée sur des terrains très durs, lorsque le fonçage mécanisé n’est pas possible.

Car aujourd’hui, dès lors que c’est possible, c’est la méthode mécanisée qui est priorisée. Les haveuses verticales, les foreuses rotatives et les tunneliers verticaux offrent en effet la possibilité d’avancer de 50 mètres par semaine en terrain homogène.

Mais si le creusement est essentiel, il est inutile si le soutènement n’est pas à la hauteur. En effet, il est indispensable d’assurer la stabilité des parois pour ne pas que le puits s’effondre, notamment dans les terrains meubles ou instables.

Il existe trois méthodes principales pour assurer la durabilité du puits minier, à commencer par le tubage en acier. De manière simple, on préfabrique des tubes cylindriques en acier d’une épaisseur de 10 à 30 millimètres, et on les descend par sections soit soudés, soit boulonnés entre eux. Le tubage en acier est particulièrement utile lorsque le terrain est meuble ou saturé en eau.

Dans certaines situations, c’est le revêtement en béton projeté qui est le plus adapté. On pulvérise alors du béton sur les parois grâce à des buses à haute pression, et on renforce le tout par des fibres métalliques.

Mais le plus pratique pour ancrer un puits minier dans le temps est de couler sur place du béton armé au fur et à mesure de l’avancement du fonçage. Le puits peut ainsi résister de 50 à 100 ans selon l’exposition chimique à laquelle il est confronté.

Evolution historique du puits minier

C’est à l’Antiquité qu’il faut remonter pour voir apparaître les premières traces de l’exploitation minière. Les puits étaient alors creusés à la main et faisaient entre 10 et 50 mètres de profondeur, ce qui est peu profond. Des treuils manuels ou des animaux étaient utilisés pour remonter les charges extraites, ce qui n’était pas des plus efficaces.

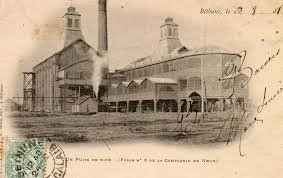

La Révolution industrielle du XVIIIe au XIXe siècle a ensuite permis de voir apparaître des puits plus profonds et mieux équipés, nécessaires pour exploiter toujours plus les mines de charbon. Les techniques minières se transforment aussi à cette période, grâce à l’apparition d’une charpente métallique supportant les câbles d’extraction, le chevalement, et l’arrivée des machines à vapeur d’extraction. La profondeur des puits pouvait se situait alors entre 300 et 600 mètres, soit une avancée remarquable.

Le XXe siècle fut l’occasion d’améliorer encore plus l’efficacité des puits miniers. L’électrification des treuils a ainsi permis d’accélérer les remontées et les descentes, tandis que certains systèmes ont commencé à s’automatiser (sécurité, ventilation, extraction…). Les puits ont ainsi largement dépassé le kilomètre de profondeur, et la mine de TauTona en Afrique du Sud atteint même aujourd’hui les 3900 mètres de profondeur, pour une production estimée à 15 tonnes d’or par an. En France, le puits le plus profond est le puits Arthur-de-Buyer, situé à Magny-Danigon, qui atteint 1010 mètres de profondeur.

Enjeux contemporains

Évidemment, les puits miniers sont au cœur d’un grand nombre d’enjeux contemporains, à commencer par la sécurité.

En effet, des centaines de milliers de puits sont inactifs dans le monde, et ont de ce fait été abandonnés par les hommes. Or, les risques sont nombreux, tels l’effondrement de galeries souterraines, les émissions de gaz toxiques comme le méthane ou le radon ou bien encore les chutes humaines et animales dans des puits profonds non bouchés. La cartographie et la sécurisation de ces anciens puits est donc indispensable, mais encore faut-il avoir suffisamment de moyens humains et financiers pour tout réaliser…

L’enjeu environnemental n’est aussi pas à négliger. Les eaux acides issues des anciens puits peuvent en effet contaminer les nappes phréatiques avec des métaux lourds comme le fer, le zinc ou le plomb. Le traitement de ces eaux est donc indispensable, soit en utilisant la neutralisation par chaux, soit en usant de bassins de décantation, soit en employant des systèmes passifs comme les filtres à roseaux ou la bioremédiation.

Enfin, en lien avec la question de l’abandon de puits, il y a la question de la reconversion de ces derniers. De nos jours, les anciens puits charbonniers de Bochum, en Allemagne, sont par exemple utilisés à vocation géothermique, pour extraire la chaleur du sous-sol. D’autres sont reconvertis en sites de stockage sécurisé de déchets dangereux, comme l’a fait en Alsace StocaMine. Enfin, certains puits miniers sont utilisés dans le cadre du tourisme industriel, que ce soit par la mise en valeur des chevalements ou par la construction de musées vivants comme le Centre historique minier de Lewarde, dans le Nord-Pas-de-Calais.

Ainsi, le puits minier n’est pas une structure technique sans intérêt, mais un symbole de l’histoire industrielle et du génie humain face à toutes les contraintes des sous-sols. Mais alors que les dernières grandes mines sont en train de fermer, il est important de gérer activement ce patrimoine pour éviter les drames humains et historiques.

Quelques liens et sources utiles :

Xavier Daumalin, Sylvie Daviet, Philippe Mioche, Territoires européens du charbon: Des origines aux reconversions, Presses universitaires de Provence, 2017

Noémie Beltramo, Vivre sa polonité en territoire minier: L’évolution de trois générations à travers les milieux associatif et familial (1945-2015), Artois Presses Université, 2021