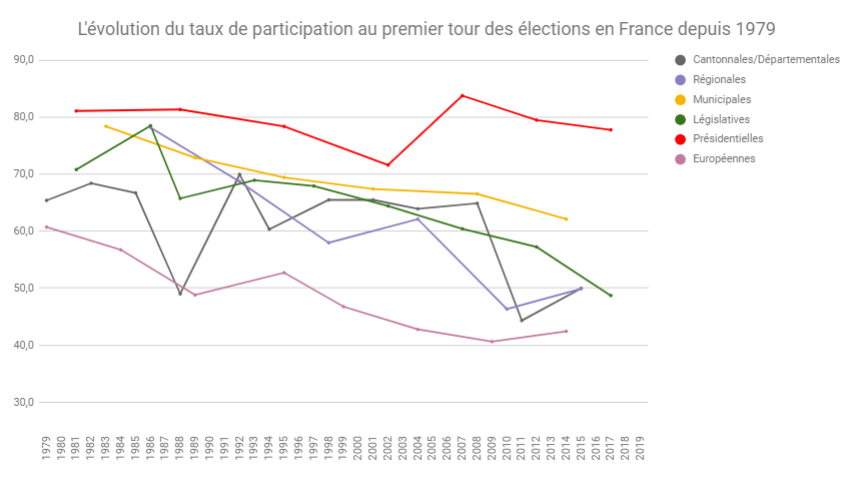

Depuis la fin des années 80, on parle en France d’une crise de la démocratie représentative. Cette tendance s’est accentuée ces dernières années, matérialisée par plusieurs événements dont la crise des Gilets Jaune en 2018 ou encore l’abstention de 52,49% aux élections législatives de 2022, qui est la plus élevée de l’histoire politique de la France depuis 1870.

Cette crise vaut aussi pour le pouvoir local, le taux d’abstention aux élections municipales augmentant de manière constante depuis plus de quarante ans. Or, depuis l’émergence du processus de décentralisation de l’organisation de la République avec les lois Defferre de 1982-1983, le pouvoir des collectivités territoriales s’est considérablement renforcé, et particulièrement celui des intercommunalités à l’échelle locale.

La décentralisation consiste en un transfert de compétences de l’État vers les collectivités territoriales – régions, départements, communes – ainsi que vers les établissements publics de coopération intercommunal (EPCI) afin de donner une plus grande autonomie de gestion aux territoires et en théorie d’élaborer des politiques plus en phase avec la réalité, puisque celles-ci sont réalisées par des acteurs locaux.

Pour autant, plusieurs organismes aujourd’hui comme l’association des maires ruraux de France, appelle a un rééquilibrage des pouvoirs entre la commune et l’EPCI jugeant notamment que ce dernier éloigne le citoyen des décisions locales, qui sont les premières impactant son quotidien.

Dans ce cadre, nous nous demanderons comment la place du citoyen dans les décisions locales a-t-elle évolué avec la décentralisation ?

Une redéfinition de la place du citoyen avec la décentralisation et les intercommunalités

Dans la Constitution française du 4 octobre 1958, il n’est fait aucune mention de démocratie dite locale. Le « gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple » est surtout envisagé du point de vue étatique et national. Jusqu’aux années 90, ce concept renvoyait uniquement à l’élection des instances en charge d’administrer les collectivités territoriales. L’exercice de la citoyenneté à l’échelle locale se cantonne jusqu’alors au vote de ses représentants, dans le cadre de la démocratie représentative.

Décentralisation et démocratie locale

Concernant la coopération intercommunale, les lois Chevènement et Voynet de 1999 introduisent des logiques de démocratie participative et de démocratie de médiation novatrices. Elles s’inscrivent dans le fonctionnement du projet de territoire, désignant une association de plusieurs communes en vue de créer un projet commun d’aménagement et de développement.

La loi Chevènement prévoit dans ce cadre la possibilité d’un référendum consultatif à l’échelle du groupement de communes, ainsi que la création de comités consultatifs sur toutes affaires d’intérêt intercommunal. Cette législation a par ailleurs pour objectif de faciliter l’accès à l’information et la transparence de gestion intercommunale pour le citoyen.

La création de ces comités consultatifs reste néanmoins sous la volonté du président de l’intercommunalité et ceux-ci sont institués pour une durée d’un an sur l’affaire pour laquelle ils ont été mis en place. Ils restent ainsi ponctuels et leur champ d’action est assez restreint.

La loi Voynet quant à elle, précise la création d’un conseil de développement. Il s’agit d’un organe consultatif associé aux différentes phases du projet de territoire (élaboration, mise en œuvre, évaluation…) qui représente les « forces vives » du territoire (milieux économiques, sociaux, culturels, associatifs…). Sa création est obligatoire dans tous les établissements publics à fiscalité propre – c’est-à-dire pouvant lever un impôt local – de plus de 50 000 habitants. Le conseil de développement doit être informé des avancements des actions engagées et peut être consulté sur toute question relative à l’aménagement et au développement sur son territoire.

La loi constitutionnelle du 28 mars 2003, généralement dite acte II de la décentralisation française, ayant pour objectif de « bâtir une République des proximités, unitaire et décentralisée », généralise le principe de consultation directe du citoyen à l’ensemble des collectivités territoriales. Elle prévoit pour celles-ci un droit de pétition ainsi qu’une possibilité de référendum local.

Cependant, ces modalités de démocratie directe sont dans la pratique très minoritaires. De plus, elles n’ont été concrétisé qu’avec la loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant sur diverses mesures de simplification de l’action publique locale. Celle-ci reconnaît un véritable droit pour les électeurs de demander à la collectivité l’organisation d’un débat en dehors de toute procédure de consultation, sur une affaire relevant de sa compétence.

Ainsi, bien que constituant une réelle innovation dans le droit local français, ce dispositif reste ponctuel, restrictif, au bon vouloir des élus locaux et méconnu des électeurs. Cette méconnaissance peut en partie s’expliquer par un désintérêt croissant des citoyens pour la politique au niveau local. En effet, depuis les élections municipales de 1977, la part des électeurs diminue de manière constante comme évoqué en introduction. De 1977 à 2014, le taux de participation passe ainsi de 78,9 % à 63,5 % et il connaît une chute inédite en tombant à 44,6 % en 2020.

Néanmoins, les résultats de ces dernières élections municipales sont à nuancer, ayant eu lieu durant la période de pandémie du Covid-19, deux jours avant l’instauration du premier confinement en France. Ce désintérêt progressif, au moins pour les élections municipales, au plus pour les affaires politiques de sa commune ou son intercommunalité, constitue un facteur d’affaiblissement de la démocratie locale.

Également, la montée en puissance des intercommunalités au détriment des communes au fil des deux dernières décennies irait aussi dans le sens d’un recul de la démocratie locale pour plusieurs spécialistes. Avant même que l’appartenance de toute commune française à un établissement public de coopération intercommunal – EPCI – soit rendu obligatoire par la loi NOTRe du 7 août 2015, le fonctionnement des intercommunalités a été vivement critiqué.

Montée en puissance des intercommunalités et mutations des processus de décision

Il convient d’abord d’évoquer la remise en cause de la légitimité des conseils communautaires. En effet, ces derniers sont élus au suffrage universel direct seulement depuis la loi du 17 mars 2013. Jusqu’alors, les membres du Conseil étaient désignés de manière indirecte par les conseils municipaux.

De plus, dès le début des années 2000, l’opacité des processus de décisions intercommunaux et l’éviction du citoyen de ceux-ci est mis en évidence. Les chercheurs Fabien Desage, Nicolas Bué et Laurent Matejko montrent à partir notamment des nombreux questionnaires et entretiens qu’ils ont réalisé auprès d’élus communautaires, un mouvement de sanctuarisation des institutions intercommunales.

Les décisions se font de plus en plus à huit clos et les espaces de délibération publique sont relégués. Cette possibilité de se réunir à huit clos est inscrite dans Le Code Général des Collectivités Territoriales, et est valable pour les conseils municipaux et communautaires, celui-ci précisant que ce choix est légal uniquement si la majorité absolue des membres présents du conseil vote en faveur.

Ils mettent aussi en lumière un consensualisme, dérogeant au principe de pluralisme démocratique. En effet, au sein des structures intercommunales, les élus municipaux font généralement le choix de mettre de côté leurs divergences politiques et instaure un principe de « non-ingérence territoriale », signifiant que seuls les maires peuvent proposer des projets communautaires visant leur propre commune.

Les auteurs évoquent également le manque d’effort des responsables politiques locaux pour rendre visible l’intercommunalité aux yeux des citoyens argumentant sur la « technicité » des politiques intercommunales ou invoquant le manque d’intérêt des électeurs pour l’intercommunalité, mais donc, entretenant ce mécanisme en ne la publicisant pas davantage.

Ce désintérêt est en effet au moins en partie entretenu par les élus eux-mêmes. En étudiant plusieurs campagnes d’élections municipales se tenant dans plusieurs communes du Nord de la France dont Lille et Roubaix, les auteurs montrent que l’intercommunalité n’est évoquée que dans la moitié des listes, et parmi celles-ci seules trois abordent la participation du citoyen à la vie politique communautaire sur toutes celles étudiées par les auteurs.

On voit ainsi que de nombreux obstacles se dressent face à la population, déjà simplement pour être informé du fonctionnement des décisions locales et de surcroît pour pouvoir y participer. En effet, le sentiment d’incompétence des citoyens, déjà entretenu par la complexité technique de l’intercommunalité, ne peut que croître si les élus la conçoive au pire comme un objet à part du débat public et au mieux s’il maintienne le citoyen dans une posture informationnelle, et presque jamais participative.

Démocratiser le fonctionnement des intercommunalités

En conclusion de leur ouvrage La politique confisquée, sociologie des réformes et des institutions intercommunales publié en 2011, Fabien Desage et David Guéranger prônent une redéfinition de l’intercommunalité comme certes un outil de gestion technique, mais aussi un espace politique ouvert à la délibération et invitent à repenser les modalités de gouvernance de la structure pour une démocratie plus inclusive et transparente.

Quelques liens et sources utiles

Bué, N., Desage, F., & Matejko, L. (2004). L’intercommunalité sans le citoyen. Les dimensions structurelles d’une moins-value démocratique, Le Saout, 40-58.

Desage, F., & Guéranger, D. (2011). La politique confisquée: sociologie des réformes et des institutions intercommunales. Vulaines: Editions du croquant.

« Il faut rééquilibrer les compétences entre communes et intercommunalités » . (s. d.). La Gazette des Communes. https://www.lagazettedescommunes.com/967477/il-faut-reequilibrer-les-competences-entre-communes-et-intercommunalites/

![Bulletin du candidat Alfonsin – Belgrano [pseudo Wikipédia] | Domaine public Bulletin du candidat Alfonsin - Belgrano [pseudo Wikipédia] | Domaine public](https://revue-histoire.fr/wp-content/uploads/elementor/thumbs/Bulletin-du-candidat-Alfonsin-qp0tbaxco8wpoaaqdxarm2vvx3j7rwjxrlg4o3vu2k.jpeg)