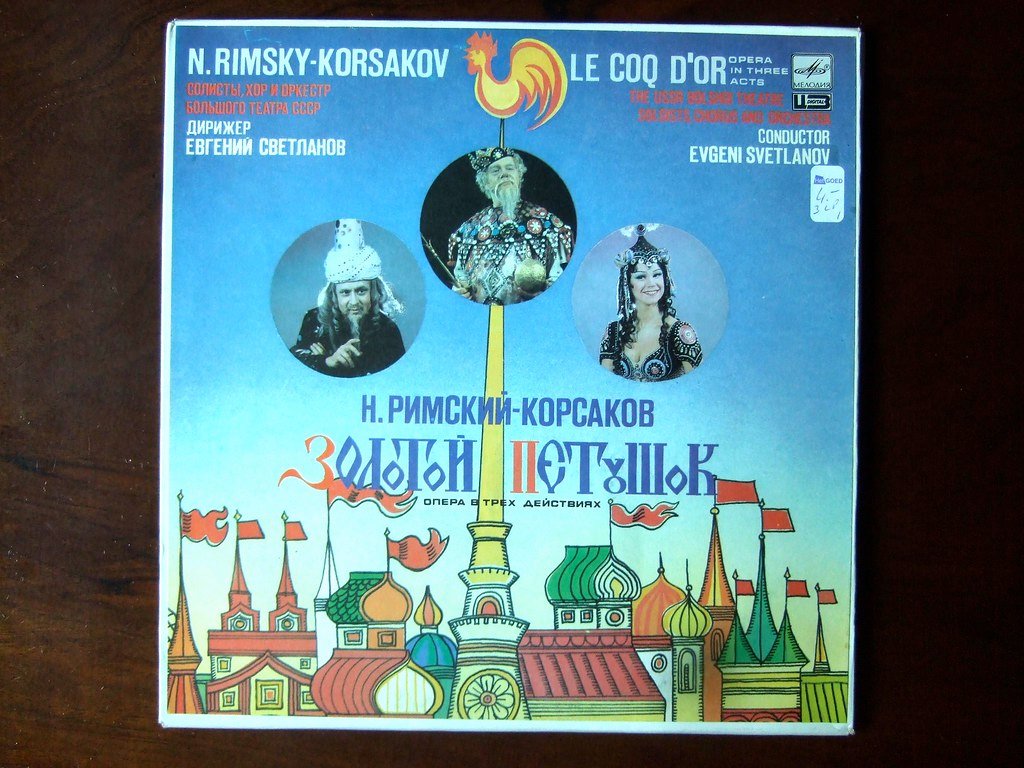

Le Coq d’or est l’ultime opéra du compositeur Nikolaï Rimski-Korsakov, créé en 1907 puis joué à partir de 1909 de manière posthume. Si l’œuvre peut sembler d’apparence classique et innocente, elle cache en réalité l’une des œuvres les plus subversives de la musique russe, d’où son intérêt. Censuré par le tsar Nicolas II et interdite du vivant du compositeur, Le Coq d’or a été un véritable exemple pour nombre d’artistes qui souhaitaient dénoncer subtilement des dérives politiques. Retour sur le destin fantastique de cet opéra.

Un opéra né dans une Russie en crise

Le Coq d’or est né dans un contexte pour le moins explosif. La Russie vient en effet de perdre la guerre de 1904-1905 contre le Japon, ce qui a ébranlé profondément le prestige et la crédibilité de l’Empire, à l’extérieur comme à l’intérieur.

Le tsar Nicolas II n’est à l’époque pas loin d’être débordé par sa propre population, et celui-ci en vient le 9 janvier 1905 à fusiller des ouvriers venus lui remettre une pétition pour de meilleures conditions de travail. Ce “dimanche sanglant” a ensuite précipité la Révolution de 1905, durant laquelle 18 000 personnes ont trouvé la mort.

Durant cette période, Nikolaï Rimski-Korsakov est professeur au Conservatoire de Saint-Pétersbourg, et voit quotidiennement la misère et la révolte de ses étudiants. C’est donc tout naturellement que ce sympathisant libéral les défend, mais sa position lui vaut d’être suspendu de ses fonctions.

Rimski-Korsakov est scandalisé par cette décision, autant que par l’orientation politique de la Russie, et décide donc de s’en prendre au pouvoir tsariste et à Nicolas II au travers d’un opéra. Pour cela, il s’inspire d’Alexandre Pouchkine, qui avait en 1834 écrit Le Conte du coq d’or pour dénoncer la censure du tsar ayant empêché l’année d’avant la sortie de l’un de ses livres : Le Cavalier de bronze.

Mais le projet de Rimski-Korsakov est encore plus ambitieux que celui de Pouchkine. Accompagné du librettiste Vladimir Bielski, il veut dénoncer à la fois l’autocratie, l’impérialisme russe et le désastre de la guerre russo-japonaise, le tout en maniant l’ironie de manière corrosive. En intitulant son opéra Le Coq d’or, comme un clin d’œil à Pouchkine et à son histoire similaire, Rimski-Korsakov ne cherche cependant pas à se cacher du pouvoir, et c’est justement cette violence à peine cachée qui fera plus tard le succès de l’œuvre.

Synopsis de la pièce

L’intrigue du Coq d’or est relativement simple : un tsar qui se plaint de ne plus pouvoir gérer ses affaires reçoit d’un mystérieux astrologue un coq d’or censé le prévenir de tout danger, en échange d’une récompense que l’astrologue viendra lui réclamer le temps venu.

Figure grotesque, le tsar Dodon, dont le nom est inspiré du mot russe “dourak” signifiant “idiot”, envoie un jour ses fils en guerre lorsque le coq lui signale un danger. Mais ces derniers meurent stupidement, en s’entretuant pour une question d’honneur.

Dodon part donc lui-même en guerre pour protéger son royaume, et tombe amoureux de la Reine de Shamakha, qui s’apprête à envahir son royaume. Mais alors qu’il s’apprête à l’épouser, l’astrologue revient voir le roi, et lui réclame la main de la Reine. Le tsar Dodon refuse, et le tue avec son sceptre. Aussitôt, le coq d’or vient alors tuer Dodon d’un coup de bec, avant de disparaître avec la Reine.

Une caricature du pouvoir russe

Dans la pièce de Rimski-Korsakov, le tsar Dodon est évidemment une caricature de Nicolas II, qui est vu comme un roi faible par le compositeur, comme une marionnette gouvernant par superstition et paresse. L’astrologue fait quant à lui référence à tous les technocrates qui gravitent autour du roi, et qui sont en réalité des menaces vitales pour ce dernier.

La défaite du roi et de son armée évoque évidemment les désastreuses campagnes impérialistes russes dans le Caucase et en Asie centrale, et les errements de la politique expansionniste russe. La Reine de Chemakha incarne de son côté les dangers de la séduction orientale, auquel succombait alors Nicolas II.

En bref, Rimski-Korsakov rend l’armée russe ridicule et l’Orient supérieur pour humilier le tsar Nicolas II.

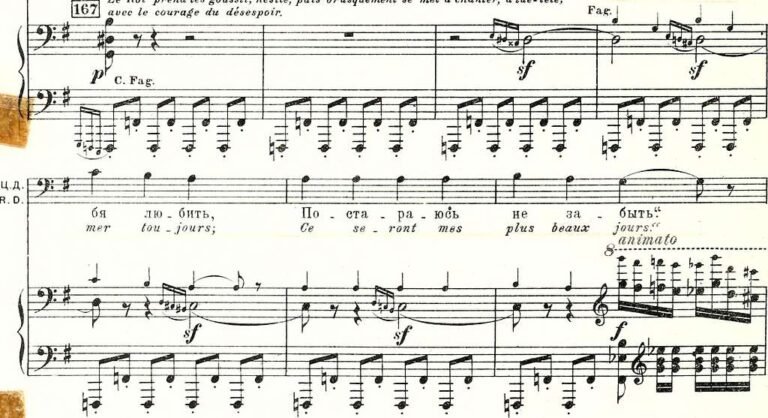

Une ironie musicale constante

Au-delà même du texte, l’ironie et la satire du Coq d’or se voient aussi dans la musique. Des cuivres massifs et des rythmes lourds sont par exemple utilisés pour accompagner Dodon, renforçant son côté caricatural et grotesque, et donc celui de Nicolas II.

Le Coq d’or est de son côté chanté par un soprano colorature au timbre strident et métallique, afin de renforcer la dimension absurde du pouvoir, qui s’y fie aveuglément sans vraiment réfléchir.

Enfin, la Reine chante des vocalises orientales très clichées, qui permettent de montrer que la sensualité orientale qui fascine tant Nicolas II est en réalité factice, et qu’il ferait donc mieux de privilégier le règlement de problèmes nationaux.

Censure et scandale posthume

Lorsque l’opéra a été achevé en 1907, il a bien évidemment été censuré par Nicolas II. Il sera toutefois joué en 1909, un an après la mort de Rimski-Korsakov, mais avec un texte édulcoré et un sous-entendu moins lourd de sens. Il n’empêche que le succès sera immédiat, aussi bien de la part du public que des critiques, ravis de voir apparaître une critique subtile mais puissante du tsarisme.

Le Coq d’or a influencé par la suite de nombreux compositeurs russes comme Chostakovitch, Prokofiev ou encore Stravinsky, et a encouragé les artistes à faire entendre leur voix dissidente au travers de l’art.

Quelques liens et sources utiles :

Nikolay Rimsky-Korsakov, Belskii Vladimir Ivanovich, Le Coq d’or, conte-fable, Hutson Street Pass, 2025

Bertrand Dermoncourt, Alain Duault, L’univers de l’opéra : oeuvres, scènes, compositeurs, interprètes, Bouquins, 2012