La France a été placée par l’ONG Transparency International à la 25ème position de son classement 2024 sur la perception de la corruption. Un recul de cinq places par rapport à l’année dernière, qui fait rentrer l’Hexagone dans la catégorie des pays “risquant de perdre le contrôle de la corruption”.

Alors que la transparence de la vie publique et l’exemplarité des responsables politiques sont devenues des exigences majeures de la part des citoyens dans les démocraties modernes, les divers abus de pouvoir relayés massivement par les médias français ont en effet de quoi inquiéter. Mais ce classement reflète-t-il vraiment une augmentation réelle de la corruption en France, ou plutôt une aggravation de la défiance à l’égard des institutions ? La France est-elle véritablement en train de décrocher par rapport à ses voisins européens, ou est-elle juste victime d’un traitement médiatique plus intense que les autres ?

Pour en avoir le cœur net, il est nécessaire de faire le point sur les affaires politico-financières ayant eu lieu ces dernières années en France et en Europe, ainsi que de questionner l’efficacité des mécanismes institutionnels censés limiter la corruption.

Des scandales politico-financiers incontestables depuis les années 2010

D’abord, il ne faut pas se leurrer, la France a été au cœur de nombreux scandales politico-financiers d’ampleur ces dernières années. Si l’on met à part l’affaire Marine Le Pen, quatre grandes affaires ont éclaté dans le pays depuis le début des années 2010.

Premièrement, l’affaire Jérôme Cahuzac. Chargé de lutter contre la fraude fiscale, cet ancien ministre du Budget a finalement été rattrapé en 2013 par une affaire de compte bancaire non déclaré à l’étranger. Après avoir longtemps nié devant l’Assemblée nationale et les médias, il a fini par avouer ses torts, ce qui a clairement provoqué une onde de choc dans l’opinion publique.

L’affaire Cahuzac a à peine été étouffée qu’elle a été suivie en 2014 par l’affaire Bygmalion. Concrètement, il a été démontré l’existence d’un système de fausses factures destiné à dissimuler les dépassements de dépenses lors de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2012. Une affaire qui a mis en lumière des pratiques opaques dans le financement des campagnes électorales et abouti à une condamnation pénale de l’ancien président.

S’en est suivi en pleine campagne présidentielle 2017 l’affaire François Fillon. Le candidat de la droite, longtemps favori pour l’élection, a vu sa candidature fragilisée par des révélations autour d’emplois fictifs présumés attribués à son épouse, ce qui a causé sa perte politique.

Enfin, à une échelle plus locale, l’affaire Balkany a fait grand bruit en 2019. Maire de Levallois-Perret durant plusieurs décennies, Balkany a en effet été condamné pour fraude fiscale et blanchiment, ce qui a mis en lumière la présence de la corruption sur le territoire français à tous les niveaux politiques.

Ces scandales politico-financiers ont eu pour conséquence de renforcer la fracture entre les politiques et les citoyens, puisque selon une enquête du CEVIPOF, 68% des Français estimaient en 2024 que leurs responsables politiques étaient “plutôt corrompus”.

Des outils plus ou moins efficaces mis en oeuvre face à la corruption

Pour lutter contre le sentiment de défiance qui s’est installé face à la multiplication des affaires politico-financières en France, le pays s’est doté ces dernières années de plusieurs instruments visant à prévenir, détecter et sanctionner la corruption dans la sphère publique. Par cela, le double objectif est clair : renforcer la transparence de la vie politique et restaurer la confiance des citoyens.

Dès 2013, dans le sillage de l’affaire Cahuzac, a ainsi été créé le Parquet national financier (PNF). Chargée de lutter contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, cette institution s’est révélée plutôt efficace, puisqu’elle a permis de condamner 532 personnes et de récupérer pas moins de 12 milliards d’euros au profit du Trésor public.

La même année a été créée la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). Concrètement, elle vise à contrôler les déclarations de patrimoine et d’intérêts des responsables publics, ce qui en fait une autorité clé dans la prévention des conflits d’intérêts et la transparence des fonctions électives ou exécutives.

Au PNF et à la HATVP se sont enfin ajoutés l’interdiction du cumul des mandats en 2014, et la loi Sapin II en 2016, qui offre un cadre de protection juridique aux lanceurs d’alertes souhaitant dénoncer des faits de corruption ou d’irrégularités graves.

Si ces outils se veulent être efficaces, ils sont toutefois confrontés à de nombreuses limites, à commencer par le faible taux d’aboutissement judiciaire. Les condamnations restent en effet rares ou peu dissuasives, en raison de peines souvent aménagées, de longs recours ou encore de délais de prescription favorables aux mis en cause. Cette culture politique française marquée par une certaine tolérance au “fait accompli” est évidemment problématique, parce qu’elle brouille les repères entre responsabilité morale et responsabilité pénale, et contribue à alimenter le cynisme de l’opinion publique.

Aussi, la lenteur des procédures judiciaires liée au manque de moyens humains et financiers est souvent pointée du doigt. L’affaire François Fillon est par exemple toujours en cours, puisqu’un nouveau procès visant à réexaminer les sanctions se tiendra le 29 avril 2025. De même, l’affaire Bygmalion sera pourvue en cassation courant 2025, 11 ans après ses débuts. En plus de ces délais malheureusement devenus courants, les controverses sur l’indépendance de certains magistrats viennent aussi alimenter une méfiance persistante envers le système judiciaire français, ce qui renforce la crise de la représentation dans le pays ainsi que le sentiment d’être gangréné par la corruption.

Une situation sérieuse à nuancer face au reste de l’Europe

Si la France n’est pas un modèle en matière de corruption, ce n’est pourtant pas le pire élève européen en la matière.

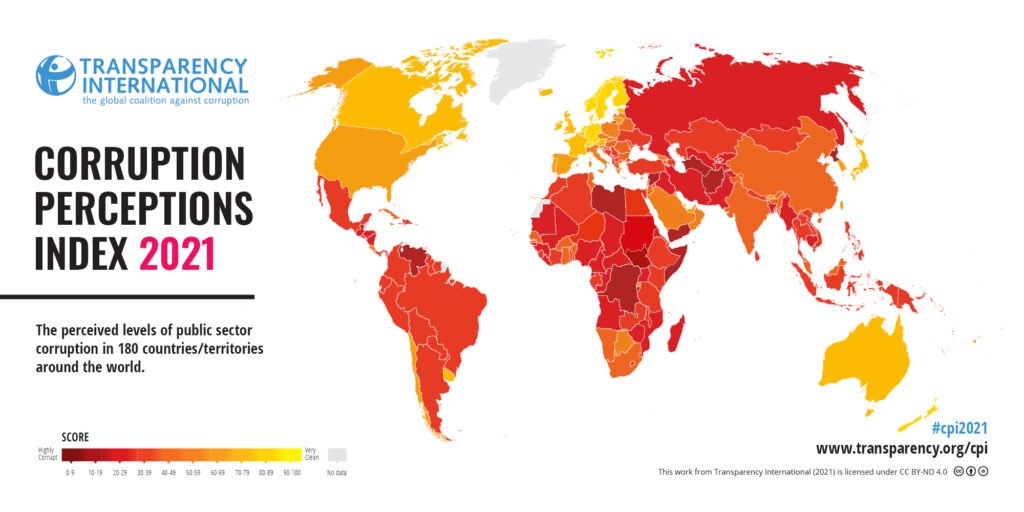

L’Italie par exemple, occupe la 54ème place du classement de Transparency International avec une note de 54/100 (contre 67/100 pour la France). Depuis l’opération “Mani Pulite” dans les années 1990, qui avait mis à jour des réseaux de corruption très étendus entre hommes politiques et milieux d’affaires, souvent liés à la mafia, le pays est incontestablement reconnu pour l’ampleur structurelle de ses abus de pouvoir. Malgré une amélioration notable depuis 2012 (+12 points), de nombreux efforts restent à faire pour l’Italie pour se sortir de la corruption.

L’Espagne ne fait quant à elle guère mieux que l’Italie, avec une note de 56/100 qui la place à la 46ème place du classement. Le pays perd cette année 10 places à cause d’un immobilisme législatif persistant dans sa lutte contre la corruption. Combiné aux scandales majeurs de ces dernières années comme l’affaire Gürtel, les soupçons autour de la monarchie ou les financements occultes du Parti populaire, le pays suscite donc aujourd’hui plus d’inquiétudes que de certitudes.

Si la France est donc un bien meilleur élève que l’Italie et l’Espagne en matière de perception de la corruption, elle est en revanche loin derrière l’Allemagne (75/100) ou les Pays-Bas (79/100), pourtant loin d’être parfaits dans le domaine de la transparence politique. L’écart est encore plus grand avec le Danemark, qui occupe la première place du classement avec la note de 90/100.

Si l’on résume, la France apparaît donc comme un pays intermédiaire dans le paysage européen en matière de perception de la corruption. Loin d’être le plus vertueux, mais aussi loin d’être le plus corrompu, le pays souffre surtout de la lenteur de sa justice et de sa culture politique trop tolérante envers les dérives financières.

C’est pourquoi les médias ont aujourd’hui un rôle central pour lutter contre ces dérives persistantes. Contre-pouvoir essentiel à la transparence de la vie publique, il est de leur devoir d’enquêter et d’informer les citoyens sur les affaires de corruption qui gangrènent le pays pour que ces dernières se raréfient. Seulement, ils doivent aussi faire attention à ne pas alimenter plus que de raison la perception de la corruption à l’échelle nationale, puisque assurément, les récentes théories complotistes reprises par les médias sur la partialité de certains magistrats ne vont pas améliorer la perception de la corruption en France…

Quelques liens et sources utiles

Jacques Duplessy, Guillaume de Morant, Le tour de France de la corruption, Grasset, 2016.

Marcel Guenoun, Jean-François Adrian, L’éthique de la gestion publique : stratégies nationales et internationales de prévention de la corruption, Institut de la gestion publique et du développement économique, 2016

![Émeute à Hong Kong – Tauno Tohk [pseudo Wikipédia] | CC BY-SA 2.0 Émeute à Hong Kong - Tauno Tohk [pseudo Wikipédia] | CC BY-SA 2.0](https://revue-histoire.fr/wp-content/uploads/elementor/thumbs/Emeute-a-Hong-Kong-qsdrwas2vidbh2e7wyg6lh9esutm3rpyma9pxwv1fg.jpg)