La charpenterie fait partie intégrante du patrimoine architectural.

Depuis le Moyen Âge jusqu’à aujourd’hui, les fermes de charpente ont ainsi connu des évolutions techniques remarquables, soulignant ainsi la capacité d’adaptation des artisans. Des techniques vernaculaires traditionnelles aux structures contemporaines hautement performantes, retour sur l’histoire des fermes de charpente.

Les fermes traditionnelles (du Moyen Âge au XVIIIe)

C’est au XIe siècle que sont apparues en France les premières fermes de charpente. Ces structures triangulées en bois de chêne, de pin ou de sapin sont initialement apparues dans le but de pouvoir supporter efficacement le poids des couvertures (= parties extérieures d’une toiture) et de répartir les charges sur les murs porteurs.

La ferme traditionnelle se constitue alors de trois éléments principaux. D’abord, les arbalétriers, qui sont des pièces inclinées soutenant les pentes du toit.

Ensuite, l’entrait, qui est une pièce horizontale qui relie les pieds des arbalétriers et qui empêche leur écartement. Enfin, le poinçon, qui est une pièce verticale centrale reliant l’entrait au faîtage (= pièce supérieure d’une charpente d’un toit).

De cette époque date également la tradition du tracé dans la charpente française, que l’UNESCO reconnaît aujourd’hui comme patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

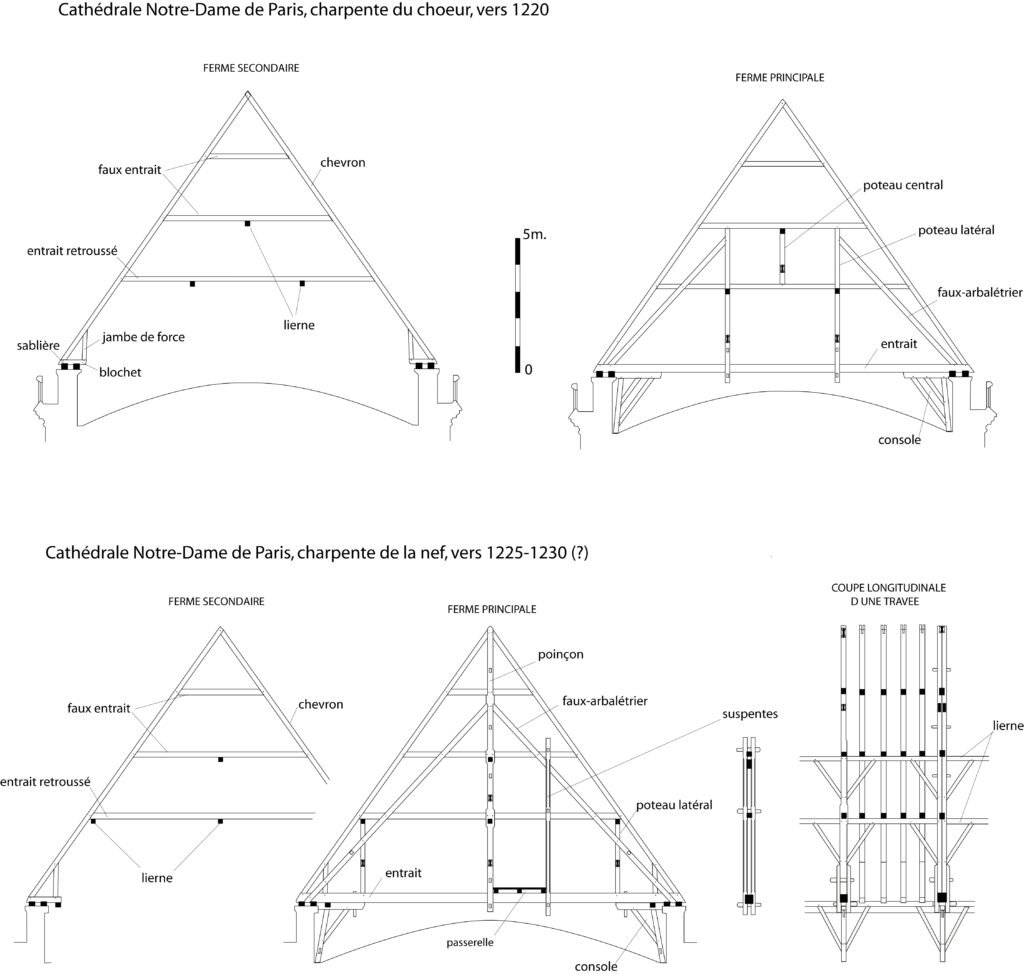

À partir du XIIe siècle, et du passage de l’architecture romane à l’architecture gothique, les fermes de charpente connaissent une évolution majeure. La charpente gothique n’est ainsi plus la simple juxtaposition de fermes isolées et identiques, naturellement autoporteuses, mais devient une structure tramée. En d’autres termes, cela devient un réseau tridimensionnel de pièces de bois interconnectées, qui sont solidaires dans toutes les directions. Les charpentes gothiques sont ainsi composées de fermes principales espacées de 4 à 6 mètres, avec des fermes secondaires régulièrement réparties.

Ce changement architectural a ainsi permis une répartition plus homogène des charges, une résistance plus accrue au flambement (= fléchissement d’une poutre) et une meilleure résistance aux incendies et aux efforts dynamiques. D’un point de vue plus artistique, la structure tramée a aussi permis de diminuer l’épaisseur des murs, et ainsi de multiplier les ouvertures comme les baies vitrées ou les triforium.

Entre 1216 et 1220 sont aussi apparues les pannes. Concrètement, ces pièces ont permis d’obtenir une meilleure triangulation au sein des fermes, ce qui a rendu les charpentes plus stables et performantes.

Les charpentes à ferme ont ensuite connu un relatif déclin, avant de regagner en popularité au XVIe siècle dans les maisons rurales. Il faut dire que par rapport à une charpente à poteaux, la charpente à ferme a l’avantage d’être moins chère, et de pouvoir permettre l’aménagement de pièces de stockage dans les combles. L’apparition de scies à cadre et de scieries hydrauliques ont aussi permis d’obtenir des pièces de bois taillées de façon de plus en plus précise et uniforme, renforçant donc leur fiabilité.

Sont également apparues vers 1556 les fermes à arbalétriers courbes, grâce aux travaux de l’architecte Philibert Delorme. En créant une charpente constituée d’arcs formés de deux épaisseurs de planches taillées en segment de cercle, elle a ainsi permis de libérer entièrement le volume des combles, et donc de créer une nouvelle pièce dans les maisons.

Du XIXe au XXe siècle : industrialisation, fer et rationalisation

La fin du XIXe siècle marque une transformation radicale pour les fermes de charpente, puisque c’est à ce moment que sont apparues les premières machines à vapeur dans les ateliers de charpenterie. La productivité et la précision sont ainsi améliorées, et la popularisation dans le même temps des scies mécaniques, des raboteuses et des tours à bois sont aussi venues améliorer la qualité des fermes de charpente. À noter aussi que les délais de construction se réduisent aussi peu à peu grâce au développement de la préfabrication des structures.

En 1906, apparaît aussi le bois lamellé-collé (BLC). Fabriqué à partir de lamelles de bois collées sous haute pression, il permet de pouvoir réaliser des courbes et des droites supérieures à 30 mètres, qui peuvent ainsi être utilisées pour construire de grands ouvrages comme des stades.

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale s’est enfin développé le bois lamellé-croisé (CLT). Constitué de trois à onze couches de lamelles croisées à 90 degrés, il constitue alors le paroxysme de la rigidité et de la stabilité, ce qui en fait un matériau indispensable pour construire par exemple des bâtiments de plusieurs étages en bois.

Parallèlement à ces innovations dans le travail du bois émergent également les structures métalliques (fer puddlé puis acier). Des structures hybrides entre bois et métal apparaissent ainsi, mélangeant par exemple des arbalétriers en acier et des entraits en BLC, ce qui contribue à rendre les fermes de charpente toujours plus fiables et solides.

Formes contemporaines : entre haute performance et expression architecturale

De nos jours, les technologies numériques se sont mises au service de la charpenterie, et des fermes de charpente. Le Building Information Modeling (BIM) permet par exemple en amont d’un projet de créer des maquettes numériques ultra-détaillées et précises. Les machines à commande numérique (CNC) permettent quant à elles de découper et tailler des pièces de bois avec une rigueur millimétrée. Ce qui pouvait prendre plusieurs jours de travail manuel il y a des décennies ne prend maintenant plus que quelques heures, sans que la qualité des fermes de charpente ne soit impactée.

Aussi, les chercheurs commencent à utiliser l’impression 3D pour créer des structures en bois, grâce à des composants naturels comme la lignine et la cellulose.

Toutes ces innovations permettent ainsi au monde de la charpenterie de pouvoir s’orienter de plus en plus facilement vers l’art, car des fermes de plus en plus libres peuvent se développer sans perdre en légèreté, en performance ou en esthétique.

Le Centre Pompidou-Metz incarne par exemple un modèle de ce renouveau de la charpenterie, grâce à sa charpente hexagonale fabriquée en BLC. Le complexe aquatique de Londres est également remarquable de par ses fermes organiques en BLC aux formes particulièrement fluides.

L’architecture bioclimatique et le développement durable

Comme tous les autres domaines, l’architecture doit elle aussi s’adapter aux enjeux environnementaux actuels. C’est la raison pour laquelle le bois redevient de plus en plus à la mode dans les bâtiments, car matériau renouvelable qui stocke le carbone et qui émet une faible énergie grise.

En ce qui concerne les fermes de charpente, cette évolution bioclimatique se traduit par le retour d’assemblages bois-bois sans connecteurs visibles, appuyés simplement sur des modélisations numériques. Aussi, les bois locaux sont de plus en plus utilisés, la récupération et le réemploi du bois de charpente se développent et la charpenterie est de plus en plus intégrée dans des démarches environnementales, telles HQE, BREEAM ou encore labels bois construction environnement.

Pour faire simple, les fermes de charpente se trouvent aujourd’hui à un tournant décisif. La charpenterie doit en effet assurer aux générations futures la transmission de ce patrimoine technique tout en acceptant d’intégrer des innovations numériques et environnementales qui ne le dénaturent pas. Une mission délicate, mais bien engagée.

Quelques liens et sources utiles :

Raymond Gazel, La charpente en bois : Fermes classiques, fermes légères, Eyrolles, 2011