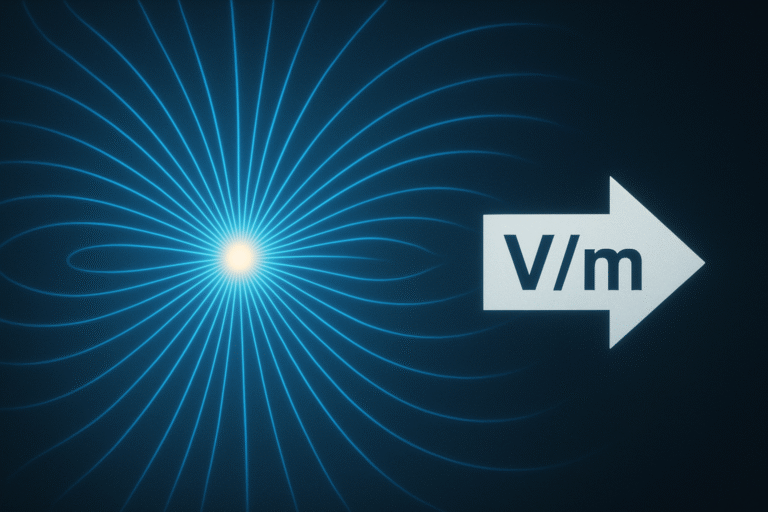

Le volt par mètre (V/m) est loin d’être l’unité de mesure la plus connue. Cependant, elle est au cœur d’un grand nombre d’enjeux scientifiques et sociétaux qui nous concernent tous, sans qu’on en ait conscience.

Du dimensionnement des réseaux électriques à la réglementation de l’exposition humaine aux champs électromagnétiques, retour sur l’importance du volt par mètre.

Fondements physiques et historiques du volt par mètre

Le volt par mètre est l’unité utilisée pour mesurer l’intensité des champs électriques. Cette dernière se calcule en divisant la force F en newton par le nombre d’unité de charges q en coulomb (E = F/q).

Son histoire débute à la fin du XVIIIe siècle. En 1785 plus précisément, le physicien français Charles-Augustin de Coulomb découvre que deux charges électriques s’attirent quand elles sont de signe opposé (+ et -) et se repoussent quand elles sont de même signe (+ et + ou – et -). En allant plus loin dans ses recherches, il se rend compte que plus la quantité de charge est élevée et plus la distance qui sépare les charges est faible, plus la force d’attraction ou de répulsion entre elles est forte. Il en tire ainsi une loi mathématique qui pose les bases de l’électrostatique : la loi de Coulomb. Celle-ci affirme concrètement que la force est proportionnelle au produit des charges et inversement proportionnelle au carré de la distance.

Mais si Coulomb avait compris que deux charges pouvaient interagir entre elles de façon plus ou moins forte, il n’expliquait pas comment ce processus était possible, notamment dans le vide. Lui comme les autres scientifiques de l’époque ont alors conclu qu’une charge agissait directement sur une autre par une force invisible qu’ils ne savaient pas nommer.

Il faut attendre Michael Faraday dans les années 1830 pour mieux comprendre. En 1831, le physicien britannique découvre qu’en faisant bouger un aimant à proximité d’un circuit électrique, du courant se crée. Afin d’expliquer ce phénomène d’induction électromagnétique, Faraday en déduit une idée révolutionnaire : un aimant n’agit pas directement à distance, mais produit autour de lui une sorte de zone d’influence remplie de “lignes de force” qui sera appelée plus tard champ magnétique. Cette même logique sera ensuite rapidement appliquée au domaine électrique, et l’on en déduit que les charges créent elles aussi autour d’elles un champ électrique.

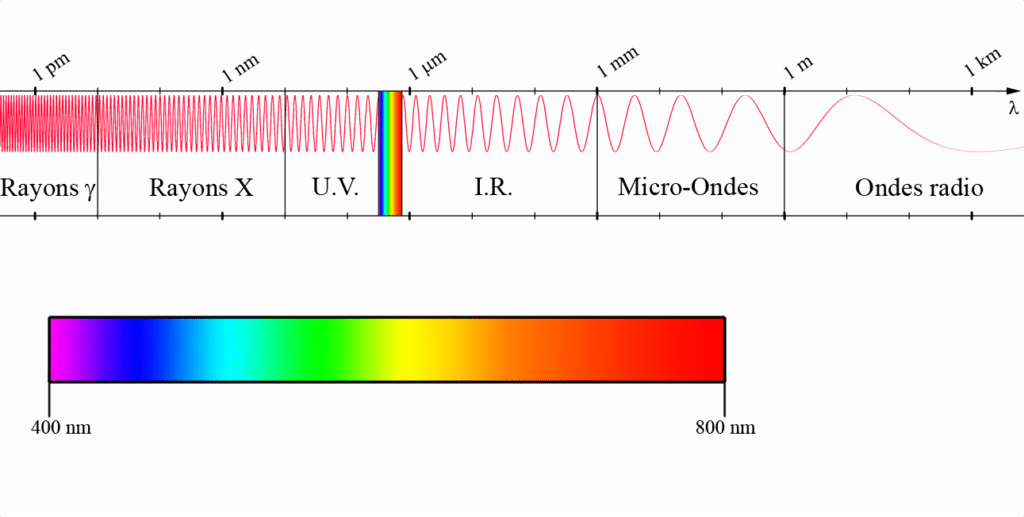

Seulement, à l’époque, l’électricité et le magnétisme sont considérés comme des domaines différents, et l’on ne songe pas que le champ électrique puisse interagir avec le champ magnétique. Il faut attendre 1864 pour que le physicien écossais James Clerk Maxwell montre que l’électricité et le magnétisme ne sont pas des phénomènes isolés, mais bien deux aspects d’une même réalité. De ce constat naît une nouvelle branche de la physique : l’électromagnétisme. Maxwell montre ensuite que les variations rapides des champs électriques et magnétiques peuvent se propager sous forme d’ondes, comme la lumière, ce qui donne lieu plus tard à la théorisation des ondes électromagnétiques.

Ces progrès donnent lieu au début du XXe siècle à une remise en question du système d’unités alors en vigueur. En effet, on utilisait alors pour mesurer les grandeurs physiques le système CGS (centimètre-gramme-seconde). Seulement, il ne s’appliquait ni à l’électricité, ni au magnétisme, ce qui poussait les spécialistes de ces domaines à utiliser pour leurs travaux une multitude d’unités électriques qui provoquaient inévitablement de la confusion. Il faut attendre 1904 pour que le physicien italien Giovanni Giorgi propose d’introduire l’ampère au système CGS, qui devient le système MKSA (mètre-kilogramme-seconde-ampère). Plus tard, en 1960, naît le Système International d’unités (SI), qui inclut un grand nombre de grandeurs physiques, dont le volt par mètre, unité de mesure dérivée pour mesurer l’intensité du champ électrique.

Le volt par mètre sujet de santé et de société

Le volt par mètre est une unité de mesure utilisée dans trois domaines principaux. En premier lieu, les télécommunications, puisqu’il faut vérifier qu’elles émettent des ondes électromagnétiques à l’intensité suffisamment forte pour que les signaux soient reçus partout, mais suffisamment faible pour ne pas impacter la santé humaine. Deuxièmement, la compatibilité électromagnétique, car des tests sont régulièrement réalisés sur les appareils électroniques pour éviter que leurs champs électriques interfèrent avec d’autres. Enfin, le volt par mètre est aussi utilisé près des lignes à haute tension, afin de s’assurer que le champ électrique ne soit pas dangereux pour les riverains comme pour les infrastructures.

Au-delà de simples mesures, le volt par mètre sert donc principalement à réglementer l’exposition humaine aux champs électromagnétiques, et ce peu importe le domaine. En effet, les ondes peuvent parvenir à chauffer les tissus humains lorsqu’elles sont trop fortes, ce qui peut être dangereux à long terme. En France, des limites variant selon la fréquence d’émission ont été établies en 2002. Ainsi, dans le cadre de la téléphonie mobile, la limite est de 36 V/m pour une fréquence de 700 MHz et peut monter jusqu’à 61 V/m pour les fréquences de 2,6 GHz. Pour les champs de basse fréquence (= 50 Hz) comme le réseau électrique, la limite est de 5000 V/m car l’on considère que les champs électromagnétiques ne peuvent pas pénétrer le corps.

Mais à l’heure où les antennes 5G se multiplient tout autant que les objets connectés, ces seuils d’exposition sont loin de faire consensus. Si les normes officielles se basent sur les effets thermiques des champs électriques, nombre de scientifiques assurent que les ondes peuvent provoquer un grand nombre d’effets biologiques non thermiques qui ne sont pas pris en compte dans les réglementations actuelles (perturbations cellulaires, troubles du sommeil, maux de tête…). L’OMS elle-même a d’ailleurs reconnu que “des effets biologiques peuvent survenir lors de l’exposition à des niveaux de champs électromagnétiques plus faibles que ceux provoquant une stimulation des nerfs ou une élévation sensible de la température des tissus”.

Face à ce problème, le médecin autrichien Gerd Oberfeld a proposé dès 1998 d’établir une limite fixée à 0,6 V/m pour se prémunir de tous les risques. Le Conseil de l’Europe a même envisagé en 2011 de viser le seuil de 0,2 V/m à très long terme. Seulement, ces précautions ne sont basées sur aucune preuve scientifique, et sont en plus de cela impossibles à mettre en œuvre dans une société aussi technologique que la nôtre. En effet, si l’on abaissait la limite officielle à 0,6 V/m, la couverture réseau serait très faible et les téléphones ne pourraient plus communiquer correctement avec les antennes, excepté si l’on plaçait une antenne tous les 50 à 100 mètres en ville. En bref, sauf à changer complètement la manière dont on déploie les réseaux, c’est impossible à mettre en place.

Certains pays comme la Belgique, l’Italie ou le Luxembourg ont toutefois décidé d’être prudents, et de fixer des limites plus basses que les fréquences conseillées dans les “lieux de vie”. Une façon de protéger la santé publique à l’heure de la multiplication des sources électromagnétiques. Le volt par mètre est donc une unité de mesure plus que jamais d’actualité, car connaître l’intensité des champs électriques est devenue plus que jamais une question fondamentale.

Quelques liens et sources utiles :

Pierre-Gilles Bellin, Téléphone portable, compteur Linky : les risques: Se préparer à la 5G, Arca Minore Pratique, 2022

![New York Times Square – Terabass [Pseudo Wikipédia] | Creative Commons BY-SA 3.0 New York Times Square - Terabass [Pseudo Wikipédia] | Creative Commons BY-SA 3.0](https://revue-histoire.fr/wp-content/uploads/elementor/thumbs/Times-Square-New-York-scaled-qt74p4mlguvf9k5ou1kj4zz70gpaff1zypf2jvexoc.jpg)