La Licence Histoire,

les modalités, le programme, les débouchés

Pas le temps de tout lire ?

La licence d’histoire, diplôme bac+3 en 180 ECTS, développe une solide solide culture historique et un esprit critique indispensable pour analyser les enjeux du passé. Elle prépare à des métiers variés via un stage obligatoire de 70 heures en L3 et des spécialisations en fin de cursus, idéal pour ceux visant l’enseignement, la recherche ou le patrimoine après un master.

La licence histoire, un parcours exigeant où les doutes sur le programme, les stages ou l’après-licence s’accumulent ?

Décortiquez chaque étape de cette formation bac+3, de la découverte des quatre périodes clés en L1 (antiquité, Moyen Âge, époques moderne et contemporaine) aux spécialisations en L3, avec stages obligatoires dans des domaines comme les archives ou les musées. Découvrez également Erasmus pour une mobilité internationale et une ouverture à une nouvelle culture, un plus dans votre parcours.

Découvrez les parcours professionnels concrets – métiers du patrimoine, enseignement ou fonction publique – et les clés pour transformer votre passion en projet solide, avec des conseils pour réussir une filière exigeante mais passionnante.

Culture générale

Un parcours riche en apprentissage et en savoir.

Expérience pro

Faites la différence en trouvant un stage professionnalisant.

Parcours variés

La possibilité de continuer ses études dans d'autres domaines.

Des ouvrages

pour votre Licence Histoire !

Sommaire

Qu’est-ce que la licence histoire ?

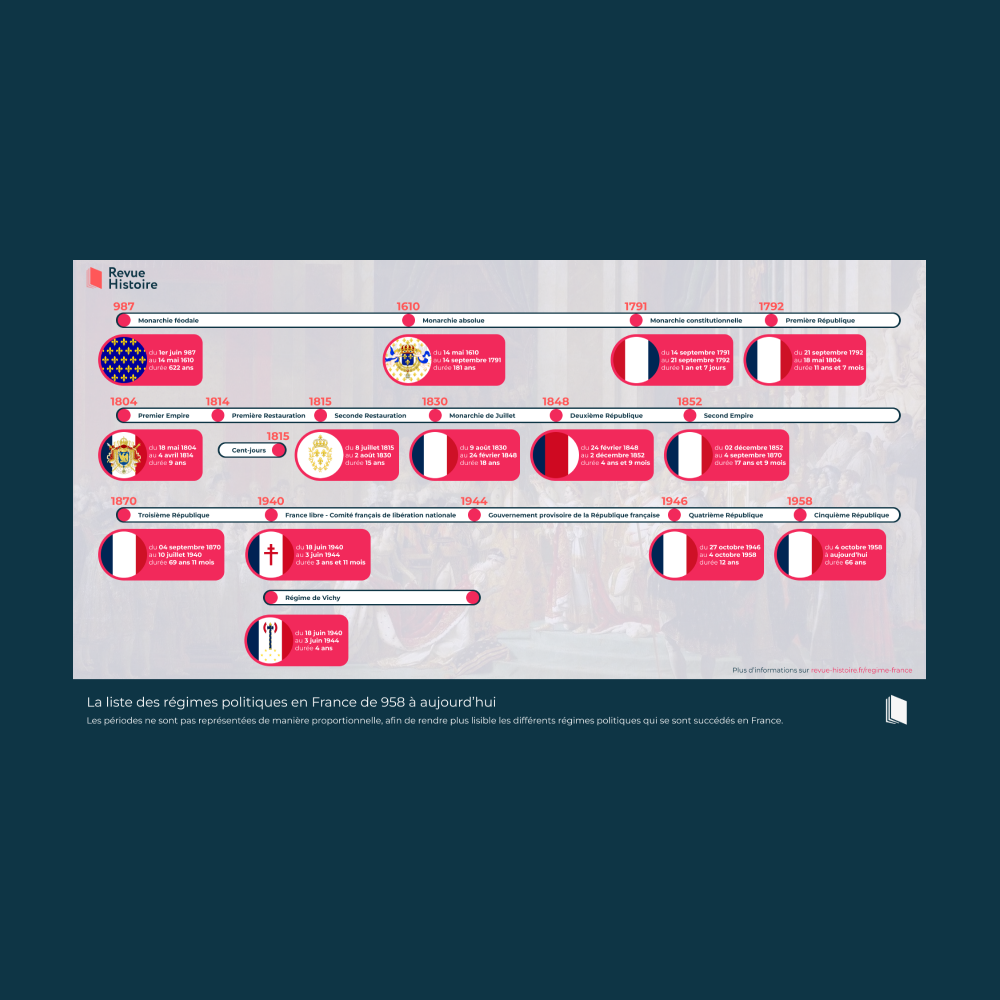

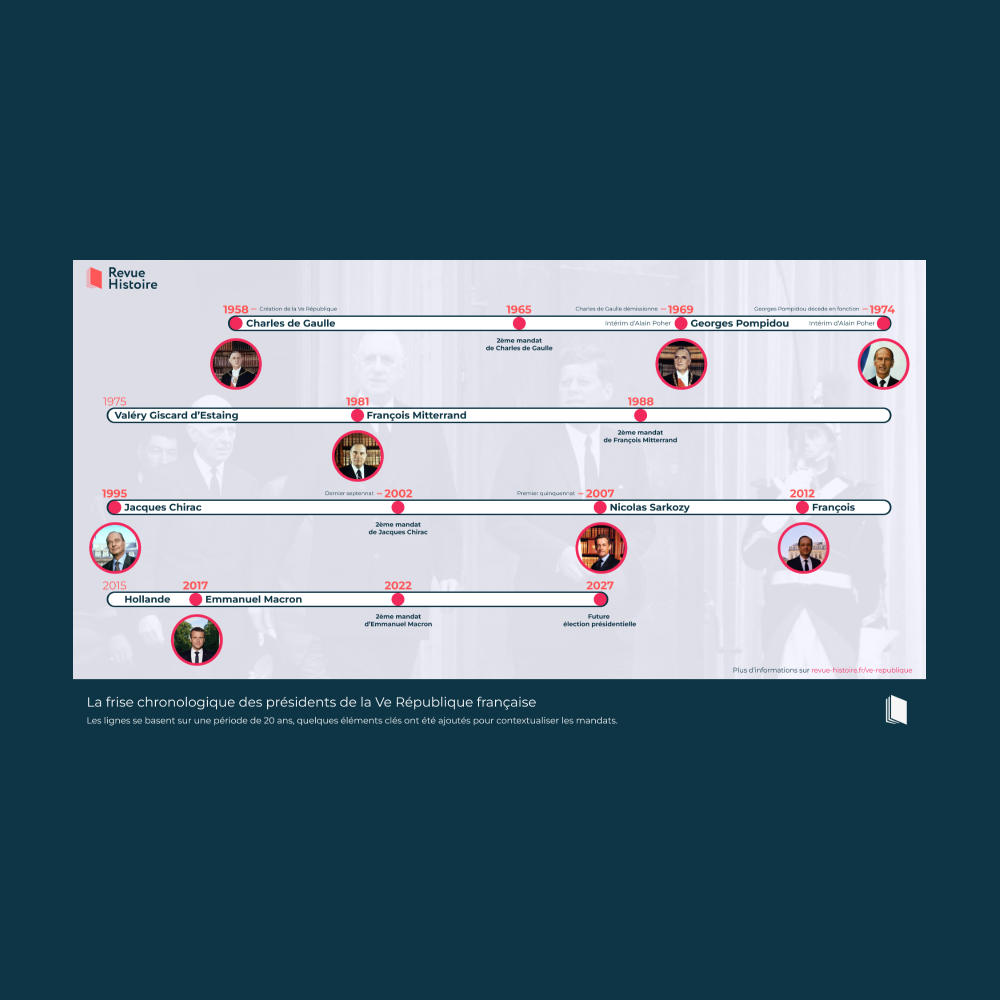

La licence d’histoire est un diplôme universitaire, validé en trois ans (180 ECTS). Elle repose sur un socle commun en L1 et L2, couvrant les quatre grandes périodes historiques (Antiquité, Moyen Âge, époque moderne et contemporaine), tout en développant des compétences méthodologiques comme l’analyse critique des sources, la dissertation, ou l’utilisation d’outils numériques. En L3, les étudiants choisissent un parcours spécialisé (patrimoine, histoire politique, mondes contemporains) ou optent pour une double licence (histoire-géographie).

Les objectifs pédagogiques visent à former des étudiants capables de « penser en historien ». Outre l’apprentissage des méthodes de recherche et de l’analyse argumentative, la formation renforce la maîtrise de l’expression écrite et orale, souvent via le Projet Voltaire pour une maîtrise approfondie de la langue française. L’étude de l’historiographie et l’utilisation de bases de données numériques (comme les archives en ligne) sont également au cœur du cursus, préparant à un travail rigoureux sur les sources primaires et secondaires.

Les étudiants typiques sont curieux, passionnés de lecture et d’analyse critique. L’accès se fait majoritairement via Parcoursup après le bac. Les bacheliers technologiques ou professionnels peuvent intégrer la formation via une procédure « Oui, si », avec parfois des cours de remédiation en L1 pour consolider les méthodes. Le rythme est exigeant, avec 20 à 25 heures de cours hebdomadaires (cours magistraux, travaux dirigés) et un travail personnel soutenu (lectures, rédaction de synthèses, préparation d’exposés). Des stages obligatoires de 70 heures en L3 ou des mobilités internationales (Erasmus) sont encouragés pour enrichir l’expérience pratique.

Le déroulé de la licence histoire : programme et matières

La première année (L1) : acquérir les fondamentaux

La Licence Histoire commence par une année d’initiation aux quatre grandes périodes historiques : ancienne, médiévale, moderne et contemporaine. Les étudiants apprennent les bases de la dissertation et du commentaire de documents en méthodologie. Des matières complémentaires comme la géographie, les langues vivantes et les humanités numériques élargissent le champ de compétences.

Pour les bacheliers technologiques ou professionnels, un parcours « Oui, si » propose des cours de remédiation. Ce dispositif permet de combler les lacunes méthodologiques tout en intégrant le tronc commun. Avec un volume de 20 à 25 heures de cours hebdomadaires, l’adaptation au travail universitaire est un défi dès les premiers mois.

La deuxième année (L2) : approfondir ses connaissances

La L2 marque un passage à un niveau supérieur dans l’étude des périodes historiques. L’apprentissage de l’historiographie devient central : il s’agit d’analyser comment les historiens ont interprété les événements au fil du temps. Les étudiants affinent leur projet professionnel, notamment via la préparation d’un séjour à l’étranger (Erasmus, double diplôme).

Les enseignements s’enrichissent de matières d’ouverture en sciences sociales (sociologie, droit) ou en philosophie. Cette année jette les bases de la spécialisation future, tout en maintenant le socle commun. Les compétences rédactionnelles s’aiguisent avec le Projet Voltaire, outil incontournable pour maîtriser l’orthographe et la grammaire.

La troisième année (L3) : vers la spécialisation

| Année | Objectif principal | Matières clés | Spécificités |

|---|---|---|---|

| L1 | Acquérir les bases | Histoire (4 périodes), Méthodologie du travail universitaire, Langue vivante, Géographie | Tronc commun, initiation à la critique de sources |

| L2 | Approfondir et consolider | Histoire (4 périodes), Historiographie, Matières d’ouverture (socio, philo) | Début de la réflexion sur le projet d’études, préparation à la mobilité internationale |

| L3 | Se spécialiser | Cours de spécialisation (thématiques), Séminaires de recherche, Méthodologie avancée | Stage (souvent obligatoire), rédaction d’un mini-mémoire, préparation au Master |

En L3, les choix se précisent avec des parcours de spécialisation variés : histoire politique et sociale, patrimoine et archives, mondes contemporains, ou encore doubles licences Histoire-Géographie. Un stage obligatoire de 70 heures est souvent exigé pour explorer des domaines comme la médiation culturelle ou les archives. Cette expérience concrète aide à orienter vers un Master (enseignement, recherche, métiers du patrimoine) ou une licence professionnelle (édition, communication).

Les universités valorisent aussi les mobilités internationales, avec des partenariats en Europe et hors UE. Ces séjours renforcent l’autonomie et ouvrent à des carrières transnationales, comme l’archivage ou la diplomatie culturelle. À noter : les doubles diplômes Histoire-Science politique ou Histoire-Lettres élargissent les débouchés dans la fonction publique ou le journalisme.

Réussir sa licence histoire : les clés du succès et les défis à relever

Le rythme de travail et les compétences attendues

Une licence d’histoire demande un investissement de 20 à 25 heures de cours hebdomadaires (CM/TD). Cependant, le travail personnel est encore plus crucial : lectures approfondies, fiches de lecture, et rédaction de textes occupent une grande partie de votre temps.

Vous devez développer une rigueur méthodique. La capacité à organiser vos lectures, à structurer vos idées et à respecter des délais serrés devient un critère décisif. Contrairement aux idées reçues, réussir dépend moins de vos acquis scolaires que de votre discipline quotidienne. C’est un changement d’échelle : alors qu’au lycée vous étiez encadré, à l’université l’autonomie devient votre alliée incontournable.

Les difficultés et les « inconvénients » à connaître

De nombreux étudiants sous-estiment la densité des lectures. Un cours sur l’histoire médiévale peut vous demander d’assimiler 100 pages de synthèse. La rédaction, elle, exige une maîtrise parfaite des règles de grammaire, d’orthographe et de construction argumentative.

La réussite en licence d’histoire repose moins sur l’intelligence que sur la discipline. La capacité à organiser ses lectures et son travail personnel est la véritable clé du succès.

L’insertion professionnelle directe après la licence reste marginale, avec seulement 15% des diplômés qui trouvent un emploi immédiat. Cela crée un sentiment d’incertitude chez certains étudiants, mais cette formation reste un socle indispensable pour les métiers de la recherche ou de l’enseignement.

Nos conseils pour organiser votre travail et réussir

Pour surmonter ces défis, voici des stratégies éprouvées :

- Adoptez une méthodologie de travail structurée : utilisez des fiches de lecture, notez activement en cours, et planifiez vos révisions en amont des partiels.

- Travaillez en groupe : échangez avec vos pairs pour confronter vos analyses. Selon une étude sur les réussites en histoire, les étudiants collaboratifs obtiennent des résultats 20% meilleurs.

- Élargissez vos horizons : visitez des expositions, suivez des podcasts historiques, ou participez à des conférences. Cela nourrit votre culture générale, indispensable pour les commentaires de documents.

- Profitez des outils comme Projet Voltaire pour perfectionner votre expression écrite. Une maîtrise irréprochable du français est un atout décisif, notamment pour les concours de la fonction publique.

Enfin, anticipez dès la L1 vos orientations futures. Une mobilité internationale en L2-L3 (Erasmus) ou un stage en archives publiques renforce votre profil, qu’il s’agisse de préparer un master ou d’envisager une licence professionnelle.

Stages et expériences : valoriser son parcours dès la licence

La Licence Histoire offre des opportunités concrètes pour confronter les connaissances théoriques au terrain professionnel. Les stages, souvent obligatoires en L3, permettent d’acquérir une première expérience dans le secteur culturel, patrimonial ou documentaire. Ces périodes de formation en entreprise aident à clarifier son projet professionnel tout en enrichissant un CV.

L’importance des stages dans le cursus

Les stages obligatoires, généralement de 70 heures minimum, s’inscrivent dans des domaines variés. Ils permettent de tester des métiers liés à l’histoire, tout en développant des compétences transversales comme l’analyse critique ou la communication. Voici les secteurs privilégiés :

- La médiation culturelle (musées, centres d’interprétation du patrimoine).

- Les archives (municipales, départementales, nationales).

- Le patrimoine (monuments historiques, associations de sauvegarde).

- La documentation et les bibliothèques.

- L’édition ou le journalisme (pour découvrir le monde de la presse).

S’ouvrir à l’international : la mobilité Erasmus

Partir à l’étranger via le programme Erasmus+ est une opportunité rare à ne pas négliger. En L2 ou L3, cette mobilité prépare à des carrières internationales en histoire, archivistique ou enseignement. Elle permet de découvrir d’autres approches historiques et de renforcer ses compétences linguistiques. La sélection se fait sur dossier via le service des relations internationales de l’université. Les étudiants peuvent réaliser des séjours d’études (2 à 12 mois) ou des stages (durée similaire), combinables sous réserve de ne pas dépasser 12 mois par cycle. Un contrat pédagogique valide les crédits ECTS obtenus, reconnus par l’établissement d’origine.

Les bénéfices sont multiples : un CV renforcé, une ouverture culturelle et linguistique, et une préparation aux métiers de la recherche ou de la coopération internationale. Les pays éligibles incluent les membres de l’UE, mais aussi des destinations hors Europe, élargissant les perspectives professionnelles. Les étudiants en situation de handicap ou moins favorisés peuvent bénéficier d’aides spécifiques, soulignant l’engagement du programme pour une mobilité inclusive.

Quels débouchés après une licence histoire ?

La poursuite d’études en master : la voie royale

La majorité des diplômés de la Licence Histoire choisissent de poursuivre en master (Bac+5) pour se spécialiser. Des formations spécialisées en archivistique, gestion du patrimoine ou recherche, disponibles dans plusieurs universités, incluent des stages professionnels. Par exemple, le Master Archives à Angers ou le Métiers des archives et des bibliothèques à Aix-Marseille offrent une formation pratique aux métiers des archives et de la documentation.

Si la licence ouvre les portes de la connaissance, le master est souvent celui qui ouvre les portes de l’emploi. C’est une étape de spécialisation indispensable.

Les masters se divisent en deux catégories : les parcours orientés enseignement, comme les MEEF (Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation) préparant aux concours du CAPES et de l’agrégation, et les masters recherche, menant au doctorat. Des options professionnelles existent aussi, comme le parcours Histoire et patrimoine, qui prépare aux concours de la fonction publique. Par exemple, le master à Caen inclut des stages en musées ou institutions culturelles pour une insertion professionnelle immédiate.

Les concours de la fonction publique et les écoles spécialisées

La Licence Histoire développe des compétences en analyse et culture générale, utiles pour les concours de la fonction publique (catégorie A). Des métiers comme Attaché territorial ou Bibliothécaire sont accessibles via ces concours, avec des épreuves spécifiques selon les centres de gestion. Le concours d’Attaché territorial, par exemple, évalue la gestion de projets culturels et le droit public.

Les Instituts d’Études Politiques (IEP) ou écoles de journalisme (ex. Celsa) offrent des débouchés alternatifs après la licence. Ces formations sélectives préparent à des carrières dans le journalisme, la communication ou les relations internationales. Le Celsa Paris, par exemple, propose un cursus en journalisme culturel, valorisant l’ouverture internationale via des stages à l’étranger.

L’insertion professionnelle directe : est-ce possible ?

Travailler directement après une Licence Histoire reste rare. Cependant, des licences professionnelles, accessibles post-L2 ou L3, facilitent cette transition. Elles forment à des secteurs comme la communication ou la gestion du patrimoine. La Licence professionnelle Métiers de l’information : archives, médiation et patrimoine (disponible à Dijon, Angers) inclut un stage en entreprise pour une insertion rapide.

- Panorama des débouchés après une licence histoire (+ master) :

- Enseignement (professeur des écoles, professeur d’histoire-géographie).

- Recherche (enseignant-chercheur à l’université, directeur de fouilles au CNRS).

- Métiers du patrimoine et de la culture (archiviste, médiateur culturel, conservateur, commissaire-priseur).

- Journalisme et communication (journaliste, chargé de diffusion, secrétaire de rédaction).

- Fonction publique (attaché territorial, administrateur, conseiller en développement local).

Pour les diplômés visant l’insertion rapide, des stages en médiation (assistant de galerie, chargé de communication) ou tourisme culturel aident à préciser le projet pro. Les mobilités internationales (Erasmus) et le Projet Voltaire renforcent aussi le CV pour les métiers de la communication. Une mobilité en Allemagne via Erasmus, par exemple, peut ouvrir sur des carrières en relations internationales.

La licence histoire est-elle faite pour vous ?

Les étudiants en Licence Histoire partagent une passion pour le passé et une curiosité intellectuelle insatiable. Une rigueur méthodique est indispensable : lecture critique de sources, rédaction structurée, et analyse historiographique dominent le cursus. Le travail personnel, souvent exigeant (lectures, fiches, préparation de textes), nécessite une organisation sans faille. Une aisance en écriture et en expression orale est un prérequis, surtout pour les exercices universitaires comme le commentaire de documents.

Les débouchés après la Licence Histoire sont variés, mais la poursuite en Master reste majoritaire. Les masters spécialisés (archivistique, patrimoine, enseignement) ouvrent à des métiers comme archiviste, professeur, ou médiateur culturel. Les stages en musées, services d’archives ou organismes culturels, souvent obligatoires en L3, aident à orienter les choix professionnels. Pour ceux souhaitant entrer directement dans le marché du travail, des licences professionnelles (patrimoine, tourisme culturel) ou des concours (fonction publique) sont des options viables.

Si vous rêvez de décortiquer les rouages du passé pour éclairer le présent, la Licence Histoire est une aventure intellectuelle exigeante mais gratifiante. Elle forge une culture générale solide, des compétences rédactionnelles aiguës, et une ouverture d’esprit précieuse. Pour ceux prêts à investir du temps et de la passion, elle offre une base idéale pour des études approfondies ou des métiers de la culture, de l’éducation ou de la communication. Revisez vos connaissances historiques pour démarrer en confiance.

La licence d’histoire s’adresse aux curieux passionnés de lecture et d’écriture, prêts à un travail rigoureux. Elle prépare, après un master, à des métiers variés (enseignement, recherche, patrimoine, fonction publique). Pour les amoureux du passé, elle allie passion intellectuelle et débouchés multiples, exigeant autonomie et rigueur.

Les questions que vous vous posez

Quels métiers peut-on exercer avec une licence d'histoire ?

La licence d’histoire ouvre à divers métiers, souvent après une poursuite d’études en master. Les principaux débouchés incluent l’enseignement (via le master MEEF et les concours du CAPES ou de l’agrégation), les métiers du patrimoine (archiviste, conservateur, médiateur culturel), la documentation (bibliothécaire, documentaliste), la communication (journalisme, édition) et la fonction publique (administrateur, attaché territorial). Elle peut aussi mener à des métiers en tourisme, patrimoine ou relations internationales, souvent après une spécialisation.

La licence d'histoire est-elle difficile à réussir ?

La licence d’histoire exige un travail régulier et une forte autonomie. Avec 20 à 25 heures de cours par semaine, les étudiants doivent gérer un volume important de lectures, de fiches de synthèse et de rédactions. Les défis résident dans la rigueur méthodologique (dissertation, commentaire de texte) et la maîtrise de l’expression écrite. Toutefois, la réussite dépend moins du niveau initial que de l’organisation et de la capacité à structurer son travail personnel, notamment via des fiches de lecture ou des groupes d’échange.

Quelle licence choisir pour devenir prof d'histoire ?

Pour devenir professeur d’histoire-géographie, il faut suivre un master MEEF (Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation) après la licence. La licence d’histoire, particulièrement orientée vers l’enseignement, prépare aux concours du CAPES (collège/lycée) et de l’agrégation (postes exigeants). Certaines universités proposent des parcours spécifiques en L3 pour faciliter cette transition, comme des cours de pédagogie ou des stages d’observation.

Pourquoi choisir une licence d'histoire ?

La licence d’histoire développe des compétences précieuses : esprit critique, analyse documentaire, maîtrise de la rédaction et culture générale. Elle s’adresse aux passionnés de récits humains et de débats historiographiques. Au-delà des débouchés classiques, elle forme à des métiers variés (recherche, patrimoine, communication) et offre une solide base pour des carrières exigeant une bonne culture générale, comme le journalisme ou les concours de la fonction publique. C’est aussi une aventure intellectuelle pour qui aime décortiquer le passé.

Quelle licence offre les meilleurs débouchés après un bac+3 en histoire ?

Les débouchés directs après une licence sont limités, d’où l’importance de poursuivre en master. Les métiers les plus accessibles incluent les archives, la médiation culturelle ou le journalisme. Les licences professionnelles (type Bac+3) en patrimoine, édition ou communication sont des alternatives pour une insertion immédiate. Cependant, les meilleurs débouchés résident dans les métiers de l’enseignement (via le master MEEF) ou de la recherche (doctorat), offrant des postes stables et qualifiés.

Quelle moyenne faut-il pour intégrer une licence d'histoire ?

La licence d’histoire est accessible à tout titulaire du baccalauréat via Parcoursup. Aucune moyenne minimale n’est exigée, mais les universités privilégient les candidats motivés, avec une bonne maîtrise de l’expression écrite et un intérêt pour la lecture. Les bacheliers généraux (notamment avec spécialités histoire-géo ou littéraires) sont majoritaires, mais les bacheliers technologiques peuvent intégrer la filière via l’admission « Oui, si » avec un accompagnement personnalisé en L1.

Quelle licence est la plus rentable en termes de carrière ?

La « « rentabilité » dépend des objectifs. Pour l’enseignement, le master MEEF est incontournable. Pour le patrimoine, un master en archivistique ou muséologie est recommandé. Les métiers de la communication ou du journalisme nécessitent des compétences complémentaires (digital, marketing), souvent acquises via des licences professionnelles ou des écoles spécialisées. Enfin, pour les concours de la fonction publique, la licence d’histoire est un bon tremplin grâce à sa culture générale, mais associée à des stages ou projets professionnels pour renforcer le CV.

Augustin Remond

Fondateur - Revue Histoire & diOptera

Revue Histoire est un projet étudiant. Lancé en 2022, l’idée était de créer un espace de partage pour des étudiants et des passionnés d’histoire.

Le site a vite pris de l’ampleur : des dizaines de rédacteurs bénévoles, et des publications chaque mois.

Ancien étudiant en histoire, je sais combien il est difficile de trouver un stage pertinent. Aujourd’hui, je propose aux étudiants en sciences humaines de réaliser leur stage obligatoire ou facultatif chez Revue Histoire.

Pour progresser en rédaction, comprendre les droits d’auteur et apprendre à écrire pour le web — au format article comme pour les réseaux sociaux, pour les plus motivés.