Introduction à l’histoire moderne

L’Histoire moderne désigne une période charnière de l’histoire humaine, qui s’étend du XVe au XVIIIe siècle. Elle marque une rupture avec le Moyen Âge et prépare l’entrée dans l’époque contemporaine. Cette période est caractérisée par de profondes transformations politiques, économiques, sociales et culturelles qui redéfinissent le monde et ouvrent la voie aux révolutions du XIXe siècle.

L’une des grandes spécificités de l’époque moderne est l’expansion du monde européen, grâce aux grandes découvertes et à la colonisation. À partir de la fin du XVe siècle, les explorateurs européens, tels que Christophe Colomb, Vasco de Gama et Magellan, repoussent les frontières connues et établissent les premiers empires coloniaux. Cette ouverture au monde entraîne une mondialisation des échanges, avec le développement du commerce triangulaire, des compagnies marchandes et du capitalisme commercial.

C’est aussi une époque où le pouvoir des États s’affirme. Les monarchies européennes centralisent progressivement leur autorité, donnant naissance à des modèles politiques comme l’absolutisme, incarné par Louis XIV en France. Cependant, cette concentration du pouvoir est contestée, notamment en Angleterre, où la Glorieuse Révolution de 1688 ouvre la voie à la monarchie parlementaire. L’époque moderne est également marquée par d’importants conflits, comme la guerre de Trente Ans ou la guerre de Succession d’Espagne, qui redéfinissent l’équilibre des puissances en Europe.

Sur le plan intellectuel et culturel, l’Histoire moderne est une période de renouveau et de remise en question. La Renaissance et l’humanisme révolutionnent la pensée européenne en valorisant la science, l’art et la redécouverte de l’Antiquité. L’imprimerie, inventée par Gutenberg vers 1454, accélère la diffusion des idées et des connaissances. Plus tard, au XVIIIe siècle, le Siècle des Lumières voit l’émergence de philosophes comme Voltaire, Montesquieu et Rousseau, qui remettent en cause les dogmes religieux et le pouvoir absolu.

Enfin, la fin du XVIIIe siècle est marquée par des révolutions majeures qui annoncent la fin de l’Ancien Régime. La Révolution américaine en 1776 prouve qu’un peuple peut renverser une monarchie et établir un gouvernement républicain. Quelques années plus tard, la Révolution française en 1789 bouleverse à son tour l’ordre établi et inaugure une nouvelle ère politique fondée sur les principes de liberté et d’égalité.

Ainsi, l’Histoire moderne est une époque de profondes mutations qui posent les bases du monde contemporain. Cette page propose d’explorer les grandes dynamiques de cette période, de l’expansion maritime à la révolution industrielle naissante, en passant par l’essor des monarchies et les transformations intellectuelles qui ont changé la perception du monde.

Qu’est-ce que l’Histoire moderne ?

L’Histoire moderne désigne une période de transformation profonde qui s’étend du XVe au XVIIIe siècle. Elle marque une rupture avec le Moyen Âge et précède l’époque contemporaine, ouvrant la voie aux révolutions politiques, industrielles et scientifiques du XIXe siècle. Contrairement au Moyen Âge, caractérisé par une société essentiellement rurale et féodale, l’époque moderne voit l’émergence de monarchies centralisées, d’une économie marchande et d’une ouverture au monde à travers les grandes découvertes.

Ce qui définit l’Histoire moderne, c’est aussi son expansion géographique et intellectuelle. Grâce aux progrès scientifiques et maritimes, les Européens étendent leur influence sur de nouveaux territoires, marquant le début de la mondialisation. Parallèlement, la Renaissance et le Siècle des Lumières apportent une nouvelle vision du monde, mettant en avant la raison, l’individu et le progrès.

Mais comment délimiter précisément cette période ? Quelles en sont les grandes caractéristiques et les événements majeurs qui la structurent ?

Définition et caractéristiques de l’époque moderne

L’époque moderne se distingue de l’Antiquité et du Moyen Âge par des évolutions majeures dans la politique, l’économie, la culture et la science. Elle est marquée par la montée des monarchies absolues, l’essor du commerce mondial, la remise en question du pouvoir religieux et l’émergence des premiers modèles démocratiques.

Une rupture avec le Moyen Âge

L’un des éléments clés qui différencient l’époque moderne du Moyen Âge est la fin du système féodal et la montée en puissance des États. Alors que le Moyen Âge reposait sur une organisation dominée par les seigneurs locaux et la féodalité, les rois parviennent à centraliser leur pouvoir et à imposer leur autorité sur des territoires plus vastes. Ce phénomène est particulièrement visible en France avec la monarchie absolue de Louis XIV, mais aussi en Russie avec Pierre le Grand.

L’émergence de nouvelles formes de gouvernement

Si le modèle dominant reste celui de la monarchie absolue, certaines régions connaissent des évolutions politiques différentes. En Angleterre, par exemple, la Glorieuse Révolution de 1688 aboutit à une monarchie parlementaire, où le pouvoir du roi est limité par un Parlement élu. Cette évolution prépare le terrain aux démocraties modernes.

Un monde en pleine expansion

L’époque moderne est aussi celle des grandes explorations maritimes, qui bouleversent la vision du monde. Avec la découverte du Nouveau Monde en 1492 par Christophe Colomb et les voyages de Vasco de Gama et Magellan, l’Europe entre dans une nouvelle phase de globalisation. Cette expansion entraîne la colonisation de vastes territoires en Amérique, en Afrique et en Asie, entraînant des contacts culturels mais aussi des conflits et des dominations brutales.

Les limites chronologiques et géographiques

Délimiter l’Histoire moderne est un enjeu complexe, car ses transformations s’étendent sur plusieurs siècles et ne suivent pas un rythme uniforme dans toutes les régions du monde.

Un début marqué par des ruptures majeures

Plusieurs dates sont traditionnellement retenues pour marquer le début de l’Histoire moderne :

- 1453 : la chute de Constantinople, qui marque la fin de l’Empire byzantin et l’affirmation de l’Empire ottoman.

- 1492 : la découverte de l’Amérique par Christophe Colomb, qui inaugure une ère d’expansion européenne.

- 1517 : le début de la Réforme protestante avec Martin Luther, qui transforme en profondeur le paysage religieux de l’Europe.

Ces événements, bien que distincts, participent tous au basculement vers une nouvelle époque, où les anciennes structures médiévales cèdent la place à des dynamiques nouvelles.

Une fin qui annonce les Temps modernes

Tout comme son début, la fin de l’Histoire moderne est sujette à débat. Plusieurs événements marquent cette transition :

- 1789 : la Révolution française met fin à la monarchie absolue en France et amorce une ère de changements politiques majeurs.

- 1815 : le Congrès de Vienne, qui suit la chute de Napoléon, redéfinit les équilibres européens et marque la fin des révolutions de l’époque moderne.

Dans tous les cas, cette transition est marquée par l’émergence de nouvelles formes de gouvernement, la montée des nationalismes et le début de la révolution industrielle.

Une période d’expansion mondiale

Si l’Histoire moderne concerne principalement l’Europe, elle a des conséquences mondiales. Les grandes puissances européennes étendent leur influence à travers des empires coloniaux, façonnant ainsi des relations géopolitiques qui perdureront jusqu’à l’époque contemporaine. Cette expansion transforme les économies et les sociétés du monde entier, reliant désormais l’Europe, l’Afrique, l’Asie et les Amériques à travers le commerce et les conflits.

Un monde en mutation

L’Histoire moderne marque la fin du Moyen Âge et l’émergence d’un monde nouveau, caractérisé par l’expansion des États, l’essor des échanges internationaux et la montée de nouvelles idées politiques et philosophiques. Elle est une période de mutation, où se dessinent progressivement les contours du monde contemporain.

Dans la section suivante, nous verrons comment les grandes explorations et la colonisation transforment la planète, en redéfinissant les rapports de force entre les continents et en ouvrant une nouvelle ère de mondialisation.

Les grandes découvertes et la mondialisation des échanges

L’un des aspects les plus marquants de l’Histoire moderne est l’expansion européenne à travers le monde. À partir de la fin du XVe siècle, les progrès techniques et la volonté d’explorer de nouveaux horizons poussent les Européens à entreprendre de grandes découvertes maritimes. Ces explorations modifient profondément la vision du monde et redéfinissent les relations économiques et culturelles entre les continents.

L’ouverture des routes maritimes permet le développement d’un commerce mondial, marqué par l’exploitation des colonies et le commerce triangulaire. Cette période inaugure ainsi une première phase de mondialisation, où les biens, les idées et les hommes circulent à une échelle jamais vue auparavant.

Les grandes explorations maritimes

Les motivations des grandes découvertes

Plusieurs facteurs expliquent l’essor des grandes explorations :

- Une volonté d’accéder aux richesses de l’Asie : les Européens cherchent à établir une route directe vers l’Inde et la Chine pour commercer sans passer par les intermédiaires musulmans et vénitiens.

- Des progrès techniques en navigation : l’invention de la caravelle, du compas et des cartes marines plus précises facilitent les voyages en haute mer.

- Une ambition politique et religieuse : les souverains européens voient ces expéditions comme un moyen d’étendre leur influence et de convertir de nouvelles populations au christianisme.

Les grands explorateurs et leurs découvertes

À partir de la fin du XVe siècle, plusieurs navigateurs se lancent dans l’exploration de terres inconnues :

- Christophe Colomb (1492) : financé par l’Espagne, il atteint les Caraïbes en croyant avoir trouvé une nouvelle route vers l’Asie. Sa découverte ouvre la voie à la colonisation européenne du continent américain.

- Vasco de Gama (1498) : il est le premier à atteindre l’Inde en contournant l’Afrique, établissant ainsi une route maritime directe entre l’Europe et l’Asie.

- Ferdinand Magellan (1519-1522) : il dirige la première expédition à réaliser un tour du monde, prouvant que la Terre est bel et bien ronde.

- Hernán Cortés et Francisco Pizarro (début du XVIe siècle) : ils conquièrent respectivement les empires aztèque et inca, établissant la domination espagnole en Amérique latine.

Ces voyages transforment profondément la carte du monde et ouvrent une nouvelle ère de contacts entre les continents.

La colonisation et les empires coloniaux

L’Espagne et le Portugal, pionniers de la colonisation

Les premiers empires coloniaux sont établis par l’Espagne et le Portugal, qui se partagent les nouvelles terres grâce au traité de Tordesillas (1494), négocié sous l’autorité du pape. Ce traité divise le monde en deux zones d’influence :

- L’Espagne domine l’Amérique centrale et du Sud, où elle exploite les ressources minières (or et argent) et impose son modèle culturel.

- Le Portugal contrôle le Brésil, ainsi que des comptoirs commerciaux en Afrique et en Asie (Goa, Macao).

L’exploitation des Amérindiens dans les plantations et les mines, ainsi que l’introduction de maladies européennes, entraîne une chute brutale des populations autochtones. Pour pallier cette diminution, les Européens développent la traite négrière, qui alimente le commerce triangulaire.

L’essor des empires commerciaux (Hollande, Angleterre, France)

Au XVIIe siècle, d’autres nations européennes entrent dans la course coloniale, adoptant un modèle plus tourné vers le commerce maritime :

- Les Hollandais fondent la Compagnie néerlandaise des Indes orientales, dominant le commerce des épices en Asie.

- Les Anglais et les Français développent des comptoirs en Amérique du Nord et en Inde, rivalisant avec les Espagnols et les Portugais.

- Les Antilles et les Caraïbes deviennent des zones clés pour la culture du sucre et du tabac, nécessitant une main-d’œuvre importante issue de l’esclavage.

L’Europe devient alors le centre d’un réseau commercial mondial, reliant l’Amérique, l’Afrique et l’Asie à travers des échanges de produits et de populations.

Les conséquences des découvertes géographiques

Une révolution économique : naissance du capitalisme commercial

Les découvertes maritimes entraînent un changement profond des structures économiques. Les anciennes routes terrestres (comme la route de la soie) perdent de leur importance au profit des nouvelles routes maritimes. Le commerce international se développe, favorisant l’émergence du mercantilisme, une doctrine économique basée sur l’accumulation des richesses et le contrôle des échanges par l’État.

Les grandes compagnies de commerce, comme la Compagnie des Indes orientales, jouent un rôle clé dans cette nouvelle économie. Elles possèdent leurs propres navires, leurs propres soldats et une influence considérable sur les États européens.

L’impact sur les populations autochtones : choc des civilisations et échanges culturels

L’arrivée des Européens dans le Nouveau Monde entraîne un véritable choc culturel. Les populations amérindiennes subissent des changements brutaux :

- La conquête militaire : les empires aztèque et inca sont rapidement vaincus par les Espagnols.

- L’exploitation économique : les Européens imposent des systèmes de travail forcé, comme l’encomienda en Amérique espagnole.

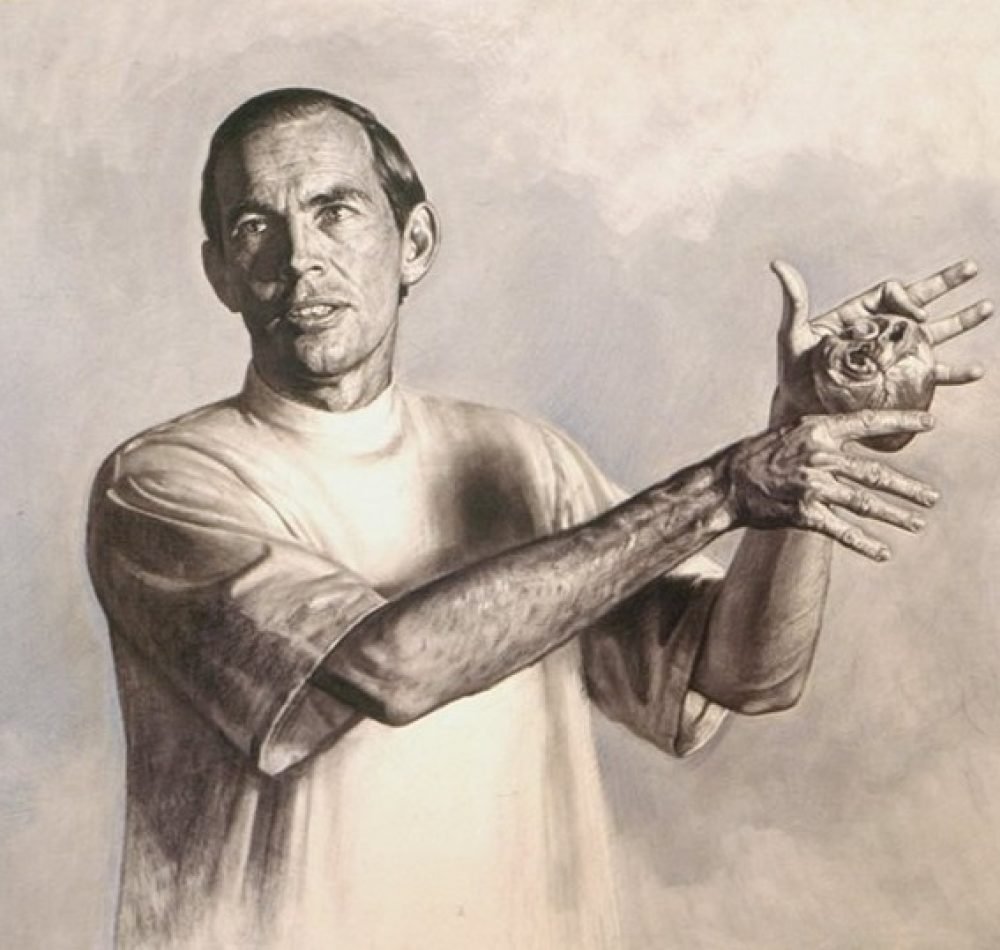

- Le choc biologique : les maladies européennes (variole, grippe) déciment les populations indigènes, entraînant un effondrement démographique estimé à plus de 80 % en un siècle.

Cependant, les échanges ne sont pas unilatéraux. Le contact entre les continents entraîne des transferts culturels et biologiques, connus sous le nom d’échange colombien :

- L’Europe introduit en Amérique le cheval, les armes à feu et de nouvelles plantes (blé, vigne).

- Les Amériques apportent en Europe des cultures inconnues jusqu’alors, comme la pomme de terre, la tomate ou le maïs.

- En Afrique, le commerce atlantique modifie les structures économiques et politiques locales, certaines élites africaines tirant profit de la traite négrière.

Le rôle des grandes compagnies de commerce

Les explorations et la colonisation ne sont pas seulement menées par les États, mais aussi par de puissantes compagnies privées, comme :

- La Compagnie anglaise des Indes orientales (fondée en 1600), qui contrôle le commerce britannique avec l’Inde et l’Asie.

- La Compagnie néerlandaise des Indes orientales (1602), qui devient l’un des plus puissants monopoles commerciaux du XVIIe siècle.

- La Compagnie française des Indes orientales (1664), qui rivalise avec les Anglais pour le contrôle du commerce en Asie.

Ces compagnies jouent un rôle clé dans l’essor du capitalisme, établissant des réseaux commerciaux mondiaux et influençant les décisions politiques des royaumes européens.

Une première mondialisation

Les grandes découvertes des XVe et XVIe siècles inaugurent une première phase de mondialisation, où les continents entrent en contact à une échelle jamais vue auparavant. Ce phénomène entraîne des changements majeurs :

✅ Une révolution économique avec le développement du commerce international.

✅ Un bouleversement des populations autochtones et l’essor de la traite négrière.

✅ L’émergence de nouveaux empires et de puissantes compagnies de commerce.

Cette expansion européenne transforme l’équilibre du monde et pose les bases du système économique et colonial qui dominera jusqu’au XXe siècle. Dans la prochaine section, nous verrons comment ces dynamiques influencent la montée des États et des monarchies absolues en Europe.

L’essor des États et l’affirmation des monarchies absolues

L’époque moderne est marquée par une transformation profonde des structures politiques en Europe. Après les divisions féodales du Moyen Âge, les rois parviennent progressivement à centraliser le pouvoir et à imposer leur autorité sur l’ensemble de leur royaume. Cette période voit ainsi l’affirmation des monarchies absolues, où le souverain concentre tous les pouvoirs, mais aussi les premières contestations qui préfigurent les évolutions politiques futures.

Cette montée en puissance des États se traduit par une meilleure organisation administrative, une fiscalité plus efficace et des armées permanentes, ce qui permet aux royaumes de mener des guerres de plus en plus longues et coûteuses. Cependant, ces transformations ne sont pas homogènes : si la France de Louis XIV est l’exemple parfait de l’absolutisme, l’Angleterre connaît une évolution différente avec l’émergence d’un régime parlementaire dès la fin du XVIIe siècle.

Dans cette section, nous verrons comment l’État moderne se construit à travers le renforcement des monarchies, les conflits politiques et religieux et l’évolution des relations entre rois et peuples.

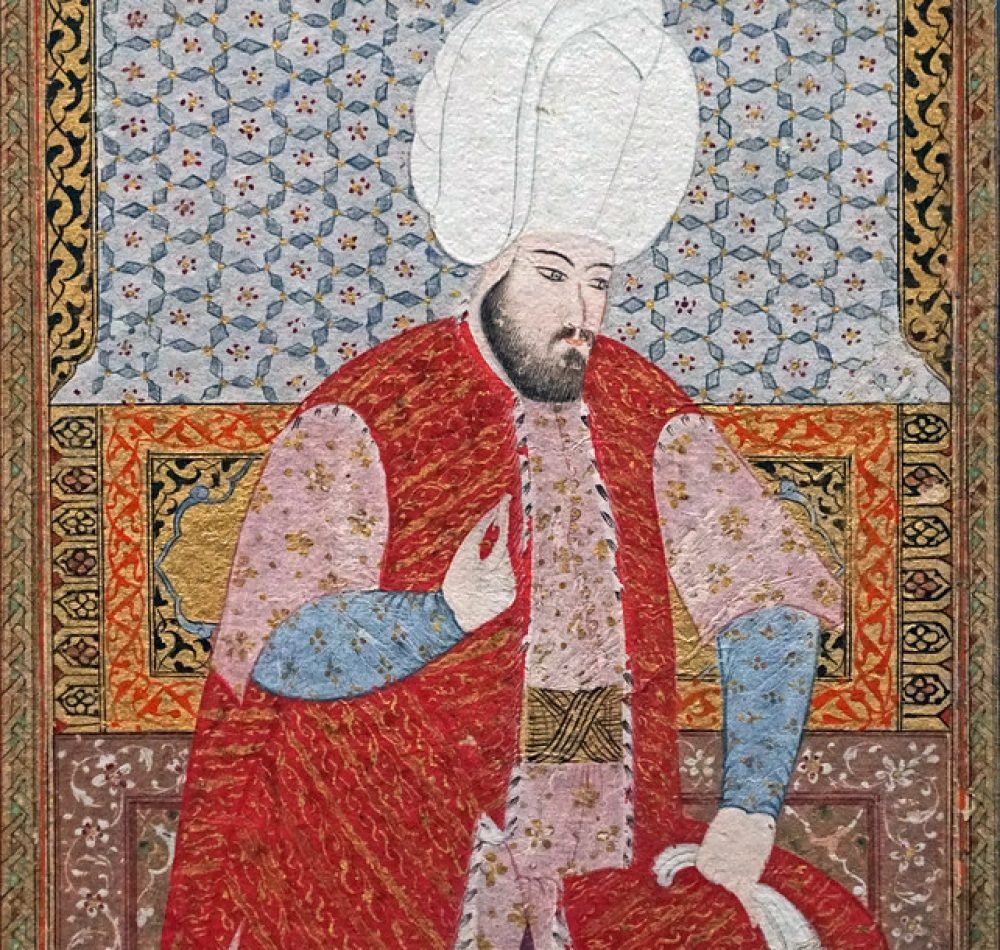

La montée de l’absolutisme en Europe

À partir du XVIe siècle, de nombreux monarques européens cherchent à imposer leur autorité sur les seigneurs féodaux et à renforcer leur contrôle sur l’État. Cette évolution donne naissance à des monarchies centralisées, où le roi devient le seul détenteur du pouvoir.

Louis XIV et la monarchie absolue en France

L’un des meilleurs exemples de monarchie absolue est la France sous Louis XIV (1643-1715). Dès son enfance, le jeune roi est confronté aux révoltes de la noblesse lors de la Fronde (1648-1653), ce qui lui donne la conviction que seul un pouvoir fort peut assurer la stabilité du royaume.

Une fois au pouvoir, il adopte le principe du droit divin, selon lequel le roi tient son autorité de Dieu et ne doit rendre de comptes à personne. Cette vision est résumée par sa célèbre phrase : « L’État, c’est moi ». Pour asseoir son pouvoir, il prend plusieurs mesures :

- Affaiblissement de la noblesse : en les éloignant de Paris et en les installant à Versailles, il les détourne des affaires politiques.

- Centralisation de l’administration : il nomme des intendants, représentants du roi chargés de gouverner les provinces à sa place.

- Développement de l’armée : il met en place une armée permanente et mène de nombreuses guerres pour agrandir son territoire.

Louis XIV incarne ainsi le modèle du monarque absolu, mais son règne coûteux et ses guerres épuisent les finances du royaume, préparant le terrain aux tensions qui éclateront au siècle suivant.

Les Habsbourg et l’Empire espagnol

L’Espagne connaît également une période de monarchie absolue sous les Habsbourg, notamment sous Charles Quint (1516-1556) et Philippe II (1556-1598). À son apogée, l’Empire espagnol contrôle non seulement la péninsule ibérique, mais aussi les Pays-Bas, le sud de l’Italie et un vaste empire colonial en Amérique.

Philippe II impose une autorité forte, centralisant le pouvoir depuis Madrid et défendant le catholicisme face aux réformes protestantes. Cependant, ses ambitions militaires, notamment contre l’Angleterre et les Provinces-Unies, affaiblissent l’Espagne, qui entame son déclin au XVIIe siècle.

La centralisation du pouvoir en Russie sous Pierre le Grand

En Russie, Pierre le Grand (1682-1725) modernise profondément son royaume en s’inspirant des modèles occidentaux. Il renforce le pouvoir royal en réduisant l’influence de la noblesse et de l’Église orthodoxe, et il fonde en 1703 Saint-Pétersbourg, nouvelle capitale symbolisant son ambition d’européaniser la Russie.

Son règne marque l’entrée de la Russie sur la scène internationale, avec une expansion territoriale vers l’ouest et la victoire contre la Suède lors de la Grande Guerre du Nord (1700-1721).

L’opposition aux pouvoirs monarchiques

Si l’absolutisme semble triompher dans plusieurs pays européens, il rencontre aussi des résistances et des limites, notamment en Angleterre, où une autre forme de gouvernement commence à émerger.

La Glorieuse Révolution en Angleterre (1688) et la monarchie parlementaire

Contrairement à la France, l’Angleterre voit dès le XVIIe siècle la mise en place d’un équilibre entre le pouvoir royal et le Parlement. Après plusieurs conflits entre la monarchie et les parlementaires, la situation se cristallise avec la Glorieuse Révolution de 1688.

Le roi Jacques II, partisan d’un pouvoir fort et catholique, est renversé par une coalition parlementaire et remplacé par Guillaume III d’Orange, qui accepte de gouverner sous les conditions du Bill of Rights (1689). Ce texte établit plusieurs principes fondamentaux :

- Le roi ne peut plus gouverner sans l’accord du Parlement.

- Les libertés individuelles et religieuses sont garanties.

- La monarchie devient constitutionnelle et limitée.

Cette révolution marque le début du modèle parlementaire, qui influencera fortement les révolutions du XVIIIe siècle et la naissance des régimes démocratiques modernes.

Les tensions entre rois et parlements en Europe

Dans plusieurs pays européens, des tensions similaires existent entre le pouvoir royal et les représentants des États généraux ou des parlements. En France, les parlements (cours de justice) tentent parfois de résister aux décisions royales, mais ils sont généralement soumis par la monarchie. Ces tensions ne disparaissent pas et resurgiront fortement à la veille de la Révolution française.

L’évolution des guerres et des alliances européennes

L’affirmation des États modernes entraîne une multiplication des conflits entre royaumes, chacun cherchant à agrandir son territoire ou à préserver son influence en Europe.

La guerre de Trente Ans (1618-1648) et le traité de Westphalie

Ce conflit, qui débute en 1618, oppose les puissances catholiques et protestantes du Saint-Empire romain germanique. Il se transforme rapidement en une guerre européenne impliquant la France, l’Espagne, la Suède et d’autres nations.

Le traité de Westphalie (1648) met fin à la guerre et redéfinit les relations entre États en instaurant le principe de souveraineté nationale, où chaque pays est maître de ses affaires internes.

La guerre de Succession d’Espagne (1701-1714) et l’équilibre des puissances

À la mort du roi d’Espagne Charles II, la France et l’Autriche s’opposent pour la succession. Ce conflit aboutit au traité d’Utrecht (1713), qui maintient l’équilibre des puissances en Europe et marque la montée en puissance de l’Angleterre sur la scène internationale.

L’impact des conflits sur la construction des États modernes

Ces guerres poussent les rois à renforcer leur autorité et à perfectionner leurs administrations. L’État moderne se construit autour d’une armée permanente, d’une fiscalité centralisée et d’une diplomatie active, préparant les bases du monde contemporain.

Vers de nouveaux modèles de pouvoir

L’époque moderne est marquée par la montée des monarchies absolues, où les rois concentrent l’ensemble des pouvoirs. Toutefois, cette domination est contestée, notamment en Angleterre, où l’idée d’un pouvoir limité par la loi s’impose progressivement.

Dans la prochaine section, nous verrons comment ces évolutions politiques s’accompagnent d’une révolution intellectuelle et culturelle, avec la Renaissance, la Réforme protestante et le Siècle des Lumières.

Révolutions intellectuelles et transformations culturelles

L’époque moderne est marquée par un renouvellement profond des idées et des modes de pensée. Après le Moyen Âge, dominé par l’influence de l’Église et des traditions féodales, l’essor des villes, des universités et de l’imprimerie favorise la diffusion du savoir. Trois grandes révolutions intellectuelles marquent cette période :

- L’humanisme et la Renaissance, qui renouent avec l’Antiquité et développent une vision centrée sur l’homme et la raison.

- La Réforme protestante, qui remet en cause l’autorité du pape et bouleverse le paysage religieux de l’Europe.

- Le Siècle des Lumières, qui voit émerger de nouvelles idées sur la politique, la liberté et le progrès, préparant les révolutions de la fin du XVIIIe siècle.

Ces transformations intellectuelles ne sont pas de simples débats théoriques : elles influencent la politique, la société et la culture de l’époque moderne, annonçant les mutations des siècles suivants.

L’humanisme et la Renaissance : une nouvelle vision du monde

L’humanisme, un retour aux sources antiques

Au XVe siècle, un nouveau courant de pensée émerge en Italie : l’humanisme. Inspiré par les philosophes grecs et romains, ce mouvement place l’homme au centre de la réflexion, en valorisant l’éducation, la culture et la raison. Contrairement à la pensée médiévale, souvent tournée vers Dieu et la vie après la mort, les humanistes s’intéressent à la condition humaine et au monde terrestre.

Les grands penseurs humanistes, comme Érasme, Montaigne et Thomas More, défendent une vision plus critique et ouverte du savoir. Ils prônent une éducation fondée sur les langues anciennes (latin, grec), les sciences et la philosophie.

La Renaissance artistique et scientifique

L’humanisme influence également l’art et la science. En Italie, des artistes comme Léonard de Vinci, Michel-Ange et Raphaël développent de nouvelles techniques picturales, comme la perspective et le réalisme anatomique. L’architecture s’inspire des modèles antiques, avec des édifices symétriques et harmonieux.

C’est aussi une période d’avancées scientifiques majeures. Copernic (1543) remet en cause le modèle géocentrique et propose une vision héliocentrique de l’univers, où la Terre tourne autour du Soleil. Cette idée sera confirmée par Galilée et Kepler, malgré l’opposition de l’Église.

L’imprimerie et la diffusion des savoirs

Un élément clé de cette révolution intellectuelle est l’invention de l’imprimerie par Gutenberg (vers 1454). Grâce à cette innovation, les livres deviennent plus accessibles et les idées se diffusent plus rapidement. L’imprimerie permet la publication de nombreux textes humanistes, scientifiques et religieux, jouant un rôle central dans les transformations de l’époque.

La Réforme protestante et les guerres de religion

Martin Luther et la remise en cause de l’Église

Au début du XVIe siècle, l’Église catholique domine toujours l’Europe, mais elle est de plus en plus critiquée pour sa corruption et la vente des indulgences (documents permettant d’acheter le pardon des péchés). En 1517, un moine allemand, Martin Luther, publie ses 95 thèses, dans lesquelles il dénonce ces pratiques et affirme que seule la foi peut sauver les croyants.

Luther refuse l’autorité du pape et propose une nouvelle lecture du christianisme, basée sur :

- Le salut par la foi seule, sans l’intermédiaire de l’Église.

- La Bible comme seule source d’autorité, accessible à tous grâce à sa traduction en langues vernaculaires.

- La fin du culte des saints et de nombreuses traditions catholiques.

Cette remise en question radicale entraîne la création du protestantisme et divise profondément l’Europe chrétienne.

La multiplication des courants protestants

La Réforme ne s’arrête pas à Luther. En Suisse, Jean Calvin propose une doctrine plus radicale, basée sur la prédestination, selon laquelle Dieu a déjà choisi ceux qui seront sauvés. Ce courant, appelé calvinisme, se diffuse en France (huguenots), en Écosse et aux Pays-Bas.

En Angleterre, Henri VIII rompt avec Rome en 1534 et fonde l’Église anglicane, afin de pouvoir divorcer et renforcer son pouvoir sur l’Église nationale.

Les guerres de religion et la Contre-Réforme catholique

Cette division religieuse entraîne une série de conflits violents entre catholiques et protestants :

- Les guerres de religion en France (1562-1598), qui opposent les huguenots aux catholiques et culminent avec le massacre de la Saint-Barthélemy (1572). Elles prennent fin avec l’édit de Nantes (1598), qui garantit la liberté de culte aux protestants.

- La guerre de Trente Ans (1618-1648), qui dévaste l’Europe et aboutit au traité de Westphalie, consacrant la fin de l’unité religieuse en Europe.

Face à ces contestations, l’Église catholique réagit avec la Contre-Réforme, qui renforce son organisation à travers le concile de Trente (1545-1563) et la création de l’ordre des Jésuites, chargé de diffuser la foi catholique dans le monde.

Le siècle des Lumières : raison et critique du pouvoir

Les philosophes des Lumières et la remise en cause de l’absolutisme

Au XVIIIe siècle, un mouvement intellectuel révolutionne la pensée politique et sociale : le siècle des Lumières. Ce courant, porté par des penseurs comme Montesquieu, Voltaire, Rousseau et Diderot, remet en cause l’autorité monarchique et religieuse, en prônant la liberté, la raison et le progrès.

Les principales idées des Lumières sont :

- La séparation des pouvoirs, développée par Montesquieu dans L’Esprit des lois (1748).

- La tolérance religieuse et la critique du fanatisme, défendue par Voltaire.

- Le contrat social et la souveraineté du peuple, théorisés par Rousseau dans Du contrat social (1762).

La diffusion des idées grâce aux salons et à l’Encyclopédie

Les idées des Lumières se répandent à travers :

- Les salons littéraires, où se rencontrent intellectuels et artistes.

- L’Encyclopédie, dirigée par Diderot et d’Alembert, qui regroupe les connaissances scientifiques et philosophiques de l’époque.

L’impact des Lumières sur les révolutions à venir

Les idées des Lumières ne restent pas théoriques : elles inspirent directement les grandes révolutions du XVIIIe siècle, comme la Révolution américaine (1776) et la Révolution française (1789). En critiquant l’absolutisme et en défendant les droits de l’homme, elles préparent la transition vers un monde fondé sur la démocratie et l’égalité.

Un monde en mutation intellectuelle

L’époque moderne est marquée par une véritable révolution intellectuelle, qui transforme la vision du monde et annonce les bouleversements des siècles suivants :

✅ L’humanisme et la Renaissance remettent l’homme et la raison au centre des préoccupations.

✅ La Réforme protestante fragilise l’unité religieuse et change le paysage spirituel de l’Europe.

✅ Les Lumières posent les bases de la démocratie et des droits de l’homme.

Ces transformations annoncent les grands événements de la fin du XVIIIe siècle, où les idéaux de liberté et de souveraineté populaire se concrétiseront dans les révolutions atlantiques.

Sociétés et économies en mutation

L’époque moderne est marquée par d’importantes transformations économiques et sociales qui modifient en profondeur les structures héritées du Moyen Âge. Si la féodalité disparaît progressivement, les inégalités sociales restent fortes, et les sociétés restent majoritairement agricoles et hiérarchisées. Toutefois, l’essor du commerce, des villes et des nouvelles routes maritimes entraîne une redéfinition des rapports sociaux, tandis que les progrès techniques amorcent les prémices de la révolution industrielle.

Cette période voit aussi l’apparition d’une nouvelle classe sociale, la bourgeoisie, qui s’enrichit grâce au commerce et défie peu à peu l’ordre établi dominé par la noblesse et le clergé. Ces tensions sociales aboutiront, à la fin du XVIIIe siècle, à des révoltes et des révolutions, annonçant la fin de l’Ancien Régime.

Une économie en pleine transformation

La révolution agricole et la modernisation des campagnes

L’agriculture reste le secteur dominant au début de l’époque moderne, mais elle connaît des évolutions majeures. À partir du XVIIe siècle, certaines régions d’Europe, notamment l’Angleterre et les Pays-Bas, introduisent des innovations agricoles qui améliorent les rendements :

- Assolement triennal et quadriennal, qui permettent d’éviter l’épuisement des sols.

- Introduction de nouvelles cultures, comme la pomme de terre et le maïs venus d’Amérique.

- Utilisation d’outils améliorés, comme la charrue en fer et la rotation des cultures.

Ces avancées entraînent une croissance démographique, avec une baisse des famines et une augmentation de la population européenne. Cette transition permet aussi le développement de nouvelles formes de propriété foncière, où les grands propriétaires terriens modernisent leurs exploitations.

Le commerce triangulaire et le développement du mercantilisme

Le commerce international connaît une expansion spectaculaire grâce aux grandes découvertes et aux nouvelles routes maritimes. Le commerce triangulaire, qui relie l’Europe, l’Afrique et les Amériques, devient un élément central de l’économie moderne :

- Les Européens exportent des produits manufacturés (armes, tissus) vers l’Afrique.

- Les esclaves africains sont déportés vers les Amériques pour travailler dans les plantations (canne à sucre, tabac, café).

- Les matières premières et produits tropicaux sont envoyés en Europe, alimentant la croissance économique.

Les États adoptent une politique mercantiliste, développée notamment par Colbert en France sous Louis XIV. Le mercantilisme repose sur l’accumulation des richesses, le développement des manufactures et la protection des industries nationales par des barrières douanières.

Les débuts de la révolution industrielle en Angleterre

À la fin de l’époque moderne, certains signes annoncent les transformations industrielles du XIXe siècle. En Angleterre, l’essor du textile et l’amélioration des transports marquent le début d’une mutation économique majeure. Les premiers pas de la mécanisation et l’utilisation du charbon comme source d’énergie amorcent la révolution industrielle qui s’accélérera au XIXe siècle.

Les inégalités sociales et le poids des ordres

Une société toujours fondée sur l’Ancien Régime

Malgré ces évolutions économiques, la société reste structurée selon les principes de l’Ancien Régime, avec une hiérarchie rigide basée sur trois ordres :

- La noblesse, qui détient des privilèges et des terres, mais dont une partie s’appauvrit et perd son influence.

- Le clergé, qui joue un rôle spirituel mais aussi politique et éducatif.

- Le tiers état, qui regroupe la majorité de la population, incluant les paysans, artisans et bourgeois.

Cette organisation entraîne des inégalités profondes, car seuls les nobles et le clergé bénéficient d’exemptions fiscales, tandis que le tiers état supporte l’essentiel des impôts et des charges.

Noblesse et bourgeoisie : une société en tension

Au XVIIIe siècle, un conflit latent oppose la noblesse et la bourgeoisie. Alors que la noblesse vit encore largement de ses terres et de ses privilèges, la bourgeoisie, enrichie par le commerce et la finance, aspire à plus de reconnaissance sociale.

Les nobles méprisent souvent les bourgeois, qu’ils considèrent comme des « parvenus ». Pourtant, certains bourgeois parviennent à acheter des charges anoblissantes, tandis que d’autres investissent dans les industries naissantes. Cette rivalité annonce les transformations sociales qui éclateront à la Révolution française.

Le rôle du clergé et de l’Église dans l’encadrement social

L’Église conserve une place essentielle dans la société d’Ancien Régime. Elle est à la fois un acteur politique, un propriétaire terrien et un guide spirituel. Le clergé détient d’importantes richesses et contrôle une partie du système éducatif et hospitalier.

Cependant, à partir du XVIIIe siècle, la remise en question du pouvoir religieux se fait de plus en plus forte. La critique de l’Église, portée par les philosophes des Lumières, affaiblit son autorité et annonce les tensions qui mèneront à sa perte de pouvoir sous la Révolution.

L’évolution des mentalités et des modes de vie

Les loisirs et les divertissements dans la société d’Ancien Régime

À mesure que la société évolue, de nouveaux espaces de sociabilité et de culture se développent.

- Les salons littéraires, animés par des figures comme Madame de Pompadour ou Madame du Deffand, deviennent des lieux de débat intellectuel.

- Les cafés et théâtres se multiplient dans les villes, favorisant la diffusion des idées nouvelles.

- Les spectacles de rue, les foires et les fêtes religieuses rythment la vie quotidienne des populations rurales et urbaines.

Le développement de l’imprimerie et de la presse permet aussi une plus grande diffusion des nouvelles et des idées politiques.

La place des femmes et les premiers débats sur leur rôle

Si les femmes restent largement exclues du pouvoir politique, elles jouent un rôle majeur dans la culture et la diffusion des idées. Les salonnières influencent les débats intellectuels, tandis que certaines écrivaines, comme Madame de Staël et Olympe de Gouges, commencent à revendiquer des droits pour les femmes.

L’essor de la presse et des premiers journaux

À partir du XVIIe siècle, les premiers journaux imprimés apparaissent en Europe. La presse devient un outil de diffusion des idées politiques et philosophiques, renforçant les critiques envers les régimes en place.

Les pamphlets et les gazettes alimentent l’opinion publique, jouant un rôle clé dans la montée des tensions qui mèneront aux révolutions.

Une société en transition

L’époque moderne est une période de profondes transformations sociales et économiques. Si l’ordre féodal disparaît peu à peu, les inégalités persistent et les tensions entre classes sociales s’accentuent :

✅ Le commerce et l’industrie amorcent des mutations économiques majeures.

✅ La bourgeoisie s’affirme face à la noblesse, annonçant un basculement des pouvoirs.

✅ Les idées nouvelles se diffusent, préparant les révolutions politiques à venir.

Ces mutations sont essentielles pour comprendre la fin de l’Ancien Régime et les bouleversements du XVIIIe siècle. Dans la prochaine section, nous verrons comment ces évolutions aboutissent aux grandes révolutions atlantiques, qui mettront fin à l’époque moderne et ouvriront l’ère contemporaine.

L’Histoire moderne, une période de transition vers le monde contemporain

L’Histoire moderne est une époque de profonde transformation, qui marque le passage du Moyen Âge au monde contemporain. Sur près de quatre siècles, elle voit l’affirmation des monarchies européennes, l’expansion des empires coloniaux, la redéfinition des échanges économiques et l’émergence de nouvelles idées philosophiques et scientifiques qui influenceront durablement l’histoire.

L’une des grandes dynamiques de cette période est l’ouverture du monde. Grâce aux grandes explorations et à la colonisation, l’Europe établit des relations avec des territoires lointains, initiant une première forme de mondialisation. Cette expansion entraîne des changements majeurs dans l’économie, avec l’essor du commerce triangulaire et du capitalisme marchand, qui préfigurent les transformations industrielles des siècles suivants. Toutefois, elle s’accompagne aussi de formes brutales de domination, comme l’esclavage et la destruction des civilisations indigènes.

Parallèlement, les structures politiques évoluent : la montée en puissance des monarchies absolues, illustrée par le règne de Louis XIV en France, renforce le pouvoir central des États, tandis que des modèles alternatifs comme la monarchie parlementaire anglaise émergent. Cette concentration du pouvoir suscite des résistances et nourrit des contestations intellectuelles et philosophiques qui remettront en question l’ordre établi.

L’époque moderne est aussi celle d’une révolution intellectuelle et culturelle. L’humanisme et la Renaissance replacent l’homme au centre de la réflexion, la Réforme protestante brise l’unité religieuse de l’Europe et le Siècle des Lumières met en avant les idéaux de liberté, de raison et de progrès. Ces évolutions changent durablement les mentalités et les rapports entre les individus et le pouvoir. L’imprimerie permet la diffusion des savoirs à grande échelle, tandis que l’essor de la presse et des salons accélère la remise en cause de l’ordre monarchique et religieux.

Enfin, l’Histoire moderne prépare les révolutions à venir. L’essor de la bourgeoisie face à la noblesse, l’augmentation des inégalités sociales et la diffusion des idées nouvelles alimentent des tensions qui éclateront à la fin du XVIIIe siècle. La Révolution américaine (1776) et la Révolution française (1789) marquent une rupture avec les systèmes politiques traditionnels et inaugurent une nouvelle ère fondée sur la démocratie et les droits de l’homme.

L’héritage de l’Histoire moderne

L’époque moderne laisse un héritage considérable, encore visible aujourd’hui :

- Les États-nations modernes s’appuient sur les structures administratives et centralisées mises en place par les monarques absolus.

- Le commerce international et la mondialisation trouvent leurs origines dans les routes maritimes et les échanges établis au XVIe siècle.

- Les principes démocratiques et les droits fondamentaux sont issus des idées des Lumières et des révolutions qui marquent la fin du XVIIIe siècle.

- Les sciences et les techniques modernes découlent directement des progrès réalisés pendant la Renaissance et le XVIIe siècle.

Ainsi, loin d’être une simple période intermédiaire entre le Moyen Âge et l’époque contemporaine, l’Histoire moderne est une phase décisive dans la construction du monde actuel. Comprendre cette période permet d’éclairer les dynamiques historiques qui ont façonné nos sociétés et de mieux saisir les enjeux du monde contemporain.

Les questions que vous vous posez

Qu’est-ce que la périodisation en histoire et pourquoi est-elle utilisée ?

La périodisation est un outil méthodologique qui permet de diviser l’histoire en différentes périodes afin de mieux comprendre l’évolution des sociétés humaines. Elle repose sur des événements considérés comme majeurs (chutes d’empires, révolutions, transformations économiques et sociales). Cette segmentation facilite l’analyse et l’enseignement de l’histoire, mais elle reste un cadre artificiel, discuté par les historiens.

Quels sont les grands découpages traditionnels de l’histoire en Occident ?

L’histoire occidentale est traditionnellement divisée en quatre grandes périodes :

- L’Antiquité (≈ 3500 av. J.-C. – 476 ap. J.-C.) : naissance de l’écriture et des premières civilisations.

- Le Moyen Âge (476 – 1492 ou 1453) : période marquée par la féodalité et la domination de l’Église.

- L’époque moderne (1492 ou 1453 – 1789) : développement des États-nations, des explorations et des révolutions scientifiques.

- L’époque contemporaine (1789 – aujourd’hui) : période marquée par les révolutions industrielles, politiques et technologiques.

Pourquoi la date de 476 est-elle retenue comme début du Moyen Âge ?

L’année 476 correspond à la chute de l’Empire romain d’Occident, avec la déposition du dernier empereur, Romulus Augustule, par Odoacre. Ce moment est symboliquement utilisé pour marquer la fin de l’Antiquité. Toutefois, certains historiens nuancent cette coupure en soulignant la continuité entre l’Empire romain tardif et les royaumes barbares.

Quels sont les débats autour de la périodisation et de ses limites ?

La périodisation est une construction intellectuelle qui simplifie une réalité historique plus complexe. Plusieurs critiques sont formulées :

- L’eurocentrisme : le découpage classique ne correspond pas aux dynamiques d’autres civilisations (ex. : la Chine, l’Inde, le monde islamique).

- Les continuités ignorées : des phénomènes comme le commerce ou les structures sociales persistent au-delà des coupures historiques.

- L’évolution des connaissances : de nouvelles approches (histoire environnementale, économique) invitent à revoir les grandes périodes.

Comment la périodisation de l’histoire varie-t-elle selon les civilisations ?

Chaque civilisation a ses propres repères historiques. Par exemple :

- En Chine, l’histoire est découpée selon les dynasties (ex. : Han, Tang, Ming).

- Dans le monde musulman, la chute de Bagdad en 1258 ou la fin de l’Empire ottoman en 1923 sont des marqueurs forts.

- Les peuples autochtones n’ont souvent pas de périodisation linéaire, privilégiant une conception cyclique du temps.

En quoi la Révolution française de 1789 marque-t-elle le début de l’histoire contemporaine ?

La Révolution française est considérée comme un tournant majeur car elle symbolise la fin de l’Ancien Régime et l’avènement de principes démocratiques et républicains. Elle influence durablement les institutions et les mentalités en Europe et dans le monde, amorçant les révolutions politiques et industrielles du XIXe siècle.

Quels sont les critères utilisés pour définir la fin d’une période historique et le début d’une autre ?

Les historiens s’appuient sur plusieurs critères :

- Les transformations politiques (chute d’un empire, naissance d’une nouvelle forme d’État).

- Les évolutions économiques et sociales (développement du capitalisme, industrialisation).

- Les ruptures culturelles et technologiques (invention de l’imprimerie, révolution numérique).

Cependant, ces critères restent arbitraires et sujets à débat.

Quels sont les apports et les critiques des historiens face à la périodisation classique ?

Les apports :

- Elle permet de structurer l’histoire en grandes phases compréhensibles.

- Elle aide à l’enseignement et à la transmission des savoirs.

Les critiques :

- Elle impose une vision rigide du passé, alors que les évolutions sont souvent progressives.

- Elle reflète une vision occidentale, parfois inadaptée à d’autres sociétés.

- Elle a été élaborée à partir de préoccupations politiques et culturelles spécifiques.

Quels événements ou phénomènes récents pourraient conduire à une nouvelle périodisation ?

Plusieurs phénomènes récents pourraient redéfinir notre périodisation :

- La mondialisation : l’interconnexion croissante des sociétés remet en question les cadres nationaux.

- L’Anthropocène : la reconnaissance de l’impact humain sur l’environnement est un argument pour considérer une nouvelle ère historique.

- L’essor du numérique : la révolution digitale bouleverse l’économie, la culture et la politique à une échelle inédite.

Comment l’histoire environnementale ou l’Anthropocène remettent-ils en cause la périodisation traditionnelle ?

L’Anthropocène, concept popularisé par Paul Crutzen, désigne une nouvelle époque géologique où l’homme est devenu un facteur majeur de transformation de la planète. Cette approche remet en cause les périodisations classiques basées sur des critères politiques ou culturels, en insistant sur des changements globaux à long terme (déforestation, réchauffement climatique, extinction des espèces). Certains historiens plaident pour intégrer ces questions dans la périodisation historique afin de mieux comprendre l’interaction entre les sociétés humaines et leur environnement.