Collège : premiers savoirs, premières ruptures

C’est souvent là que tout commence. Pas l’histoire au sens académique, mais l’histoire comme question, comme découverte, comme confrontation. Le collège n’est pas seulement un lieu d’apprentissage. Il est un lieu de seuil, un moment de passage entre l’enfance protégée et les premiers regards sur le monde tel qu’il est — ou tel qu’il fut.

Ce qu’on y apprend dépasse le cadre du programme. On y découvre des époques lointaines, des conflits, des figures parfois mythifiées, parfois contestées. Mais on y découvre aussi une façon de raconter, de trier, de nommer. Le collège ne se contente pas de transmettre des savoirs. Il transmet un cadre. Un rythme. Une hiérarchie de ce qui mérite d’être su.

Des programmes pensés pour structurer

L’histoire enseignée au collège en France suit un canevas rigide, pensé pour donner des repères chronologiques. Sixième : les débuts de l’humanité, les premières civilisations. Cinquième : Moyen Âge, naissance du christianisme, féodalité. Quatrième : révolutions, esclavage, colonisation. Troisième : guerres mondiales, totalitarismes, construction européenne.

Ce parcours, linéaire, repose sur l’idée d’une progression de la complexité. On part du lointain pour arriver au proche, de l’Antiquité à l’époque contemporaine. L’élève est censé gagner en capacité de compréhension, en recul critique. Mais ce choix de découpage n’est pas neutre. Il privilégie certains récits, certaines ruptures, certaines figures.

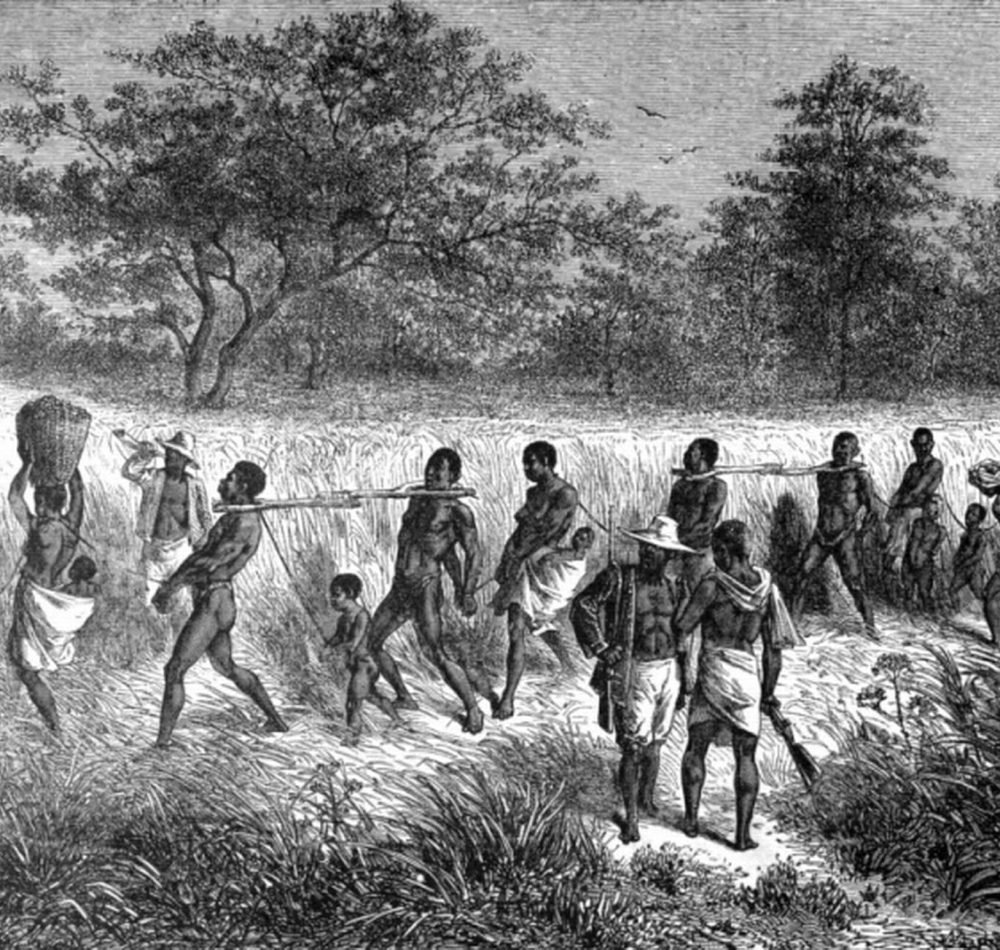

Et il oublie, souvent, la part invisible de l’histoire : les anonymes, les dominés, les voix marginales. Ceux qui ne figurent pas dans les manuels, ou alors dans une case, une frise, une anecdote en marge.

L’élève face au récit national

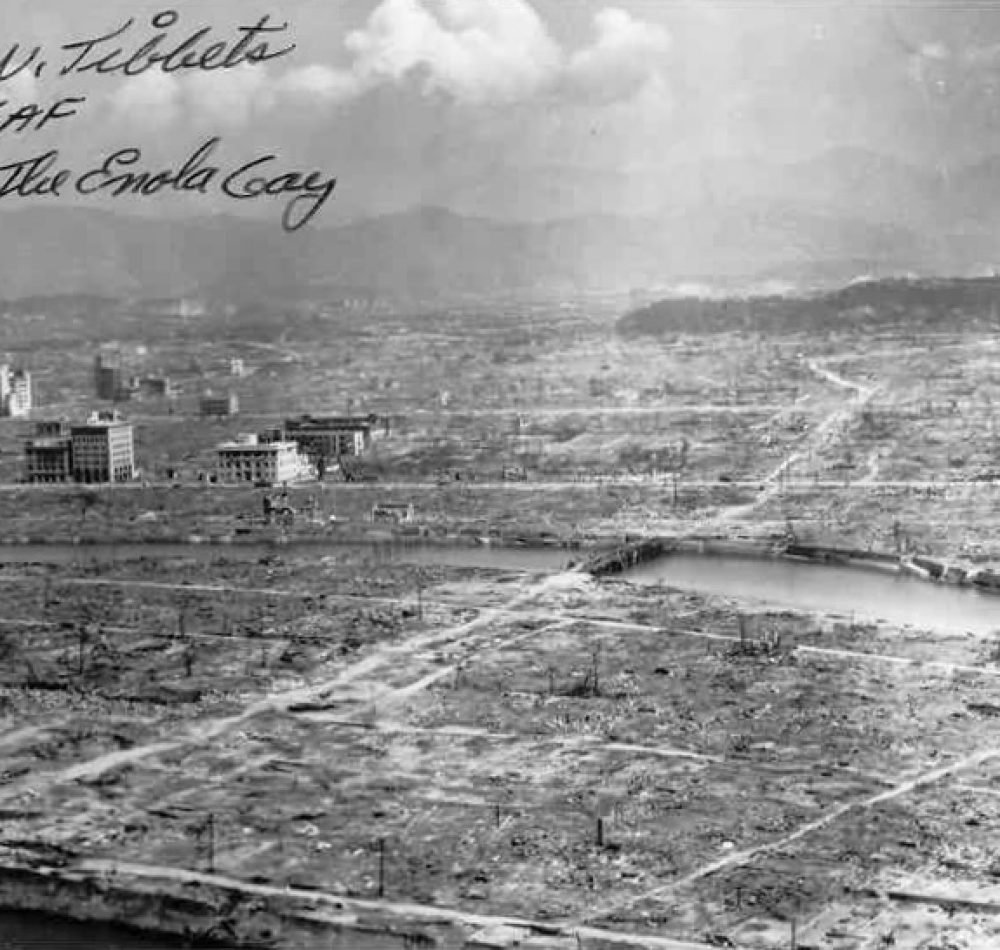

Le collège est aussi le lieu où se construit un premier rapport au récit national. On y apprend les dates, les grands noms, les événements fondateurs. On y découvre Clovis, Charlemagne, Jeanne d’Arc, Louis XIV, Robespierre, Napoléon. On y entend parler de 1789, de 14-18, de 1945.

Mais l’élève ne reçoit pas ces récits passivement. Il les interroge, les confronte, parfois les rejette. Il demande : pourquoi n’apprend-on pas l’histoire de l’esclavage autrement ? Pourquoi parle-t-on si peu des résistants étrangers ? Pourquoi les femmes sont-elles si rares dans les chapitres principaux ?

Ces questions sont déjà des gestes d’historien. Elles montrent que le savoir ne se contente pas d’être transmis : il est aussi disputé, problématisé, remis en contexte.

Des professeurs sous tension

Au collège, l’histoire repose presque entièrement sur la figure du professeur. C’est lui ou elle qui incarne le savoir, qui le rend vivant ou l’éteint, qui ose les digressions ou suit strictement le manuel. Le professeur d’histoire n’enseigne pas qu’un contenu : il propose une posture.

Mais ce rôle est fragile. Le temps manque. Les classes sont hétérogènes. Les programmes changent, les polémiques surgissent. Enseigner la colonisation, la Shoah, la laïcité, les religions… c’est avancer sur des lignes de crête.

Le professeur doit composer avec des adolescents, parfois déroutés par le passé, parfois happés par le présent, parfois indifférents. Et pourtant, c’est là, dans cette salle bruyante, que se joue l’un des derniers espaces d’une transmission collective du passé.

L’histoire au collège : entre contrainte et liberté

Le collège impose des cadres : séquences, évaluations, fiches compétences. Mais dans ce cadre, des marges existent. Un professeur peut choisir de faire lire des extraits de Victor Hugo, de faire écouter une chanson de 1916, de montrer un plan de ville médiévale ou de comparer des affiches de propagande.

C’est dans ces gestes — souvent discrets — que se construit un lien affectif entre les élèves et le passé. Pas celui des grandes dates, mais celui qui résonne. Une lettre de poilu, un extrait de procès, une affiche de cinéma, une carte d’Europe à géométrie variable.

Le manuel ne suffit pas. Ce qui reste, ce sont les mots prononcés, les silences respectés, les moments où l’histoire semble soudain proche.

Le collège comme laboratoire de citoyenneté

En France, l’histoire-géographie est aussi le support d’une éducation civique. Elle doit former des citoyens. Ce mot, répété, valorisé, devient parfois une injonction. Mais il signifie surtout : comprendre le monde dans lequel on vit. En saisir les héritages, les ruptures, les continuités.

Comprendre que la République s’est construite contre d’autres régimes. Que les droits n’ont pas été donnés mais arrachés. Que les libertés sont toujours des conquêtes fragiles. Le collège offre ce premier aperçu, imparfait, mais nécessaire.

Il ne forme pas des historiens. Il forme des adolescents capables de poser des questions d’historien.

Les traces laissées

Chacun garde en mémoire un cours d’histoire, une anecdote, un professeur. Pas forcément pour la rigueur du contenu, mais pour la manière dont il a été transmis. Une passion communicative. Une colère exprimée. Une émotion partagée. C’est cela, l’histoire au collège : une initiation. Une rencontre.

Elle ne dit pas tout. Elle ne suffit pas. Mais elle ouvre une brèche. Elle fait naître le doute salutaire, l’envie de comprendre, le besoin de creuser. Ce sont ces étincelles qui, parfois, donnent naissance à des vocations. Ou simplement à des citoyens moins dupes des récits simplistes.

![Vue du mur en 1986, la partie ouest couverte de graffitis et de peintures murales – Noir [Pseudo Wikipédia] selbst fotografiert | Creative Commons BY-SA 3.0 Vue du mur en 1986, la partie ouest couverte de graffitis et de peintures murales - Noir [Pseudo Wikipédia] selbst fotografiert | Creative Commons BY-SA 3.0](https://revue-histoire.fr/wp-content/uploads/elementor/thumbs/vue-du-mur-en-1986-la-partie-ouest-couverte-de-graffitis-et-de-peintures-murales-r0wyzstaw7wi8ceah5iza8y6kr91l6ayo66scr8g7w.jpg)